Online Marketing & SEO

Jung von Matt/Sports: Pünktlich zu Halloween blasen die Sparkassen wieder zur Schweinehatz

Zu Halloween darf Tilda gleich mehrere Sparschweine jagen

Mit seinem im August gelaunchten Horror-Game „Schwein Gehabt“ setzten die Sparkassen Maßstäbe im Branded Gaming. Das überraschende Konzept kam in der Fortnite-Community so gut an, dass die Bank jetzt mit einem Update die Jagd aufs Sparschwein zum Gruppensport macht.

Ab sofort ist auf Fortnite wieder finanzieller Grusel angesagt. Im Sparkassen-Horror-Game „Schwein Gehabt“ können Gamer jetzt im Gruppen-Modus di

Jetzt Angebot wählen und weiterlesen!

HORIZONT Digital

- Vollzugriff auf HORIZONT Online mit allen Artikeln

- E-Paper der Zeitung und Magazine

- Online-Printarchiv

HORIZONT Digital-Mehrplatzlizenz für Ihr Team

Online Marketing & SEO

Unilever-Eismarke: Ben & Jerry’s künftig vielleicht auch ohne Ben

Unternehmensgründer Ben Coen und Jerry Greenfield (re.)

Als die Gründer ihre Eismarke Ben & Jerry’s an Unilever verkauften, sicherten sie sich das Recht auf politischen Aktivismus. Einer der beiden sah sich gegängelt und ging. Der andere folgt vielleicht.

Die Eismarke Ben & Jerry’s verliert nach fast einem halben Jahrhundert möglicherweise bald auch ihren zweiten Mitgründer. Sollte der von Ben Cohen und dem Co-Gründer Jerry Greenfield angestrebte Rückkauf vom Lebensmittelmulti Unilever nicht gelingen, werde er „nicht Teil einer Firma bleiben, die ihre soziale Mission nicht verwirklichen kann“, sagte Cohen der „Süddeutschen Zeitung“.

Welche Kampagne die Gründer gestartet haben

Die beiden Gründer der Eiscrememarke haben eine Kampagne namens „Free Ben & Jerry’s“ gestartet. „Die Mission der Kampagne ist einfach“, heißt es auf deren Webseite. „Die Magnum Ice Cream Company soll Ben & Jerry’s erlauben, ein unabhängiges Unternehmen zu werden, mit sozial orientierten Investoren, das wieder frei ist, seine soziale Mission zu erfüllen und seine Markenwerte ohne Kompromisse zu leben.“ Im Mai war Cohen beispielsweise bei einer Protestaktion gegen den Gaza-Krieg im US-Kongress festgenommen worden.

„Für Frieden, Gerechtigkeit und Menschenrechte“

Mehr als 20 Jahre lang habe man sich auch unter dem Dach von Unilever „für Frieden, Gerechtigkeit und Menschenrechte“ eingesetzt, begründete Greenfield seinen Rückzug im September. Jetzt sei Ben & Jerry’s aber „zum Schweigen gebracht worden“, aus Angst, die Mächtigen zu verärgern.

Online Marketing & SEO

Google-Shopping-Kampagnenstrukturen verstehen & optimal nutzen

Eine durchdachte Google-Shopping-Strategie ist kein „nice to have“, sondern entscheidend für Kontrolle, Effizienz und Profitabilität. Im Folgenden zeige ich Dir, warum die Struktur bei Google Shopping so entscheidend ist, welche Ansätze sich in der Praxis bewährt haben und wie Du die passende Struktur für Deinen Shop findest.

Mehr Struktur, weniger Streuverluste: so machst Du Deine Google-Shopping-Kampagnen profitabler

Das Wichtigste zur Optimierung Deiner Google-Shopping-Kampagnenstruktur in Kürze:

- Deine Google-Shopping-Kampagnenstruktur ist das Fundament für Kontrolle und Profitabilität.

- Deine Ziele bestimmen die passende Struktur.

- Du kannst Deine Google-Shopping-Kampagnen beispielsweise nach Produktkategorie, Marke, Marge, Perfomance oder Funnel-Phasen strukturieren.

Erhöhe Deine Effizienz durch Priorisierung und Automatisierung.

Warum die Struktur bei Google Shopping entscheidend ist

Die Struktur Deiner Google-Shopping-Kampagne ist essenziell für Deinen Erfolg. Sie ist, neben der stetigen Feed-Optimierung, der entscheidende Hebel, mit dem Du steuerst, wohin Dein Media Budget fließt, welche Daten Du bekommst und wie profitabel Deine Kampagnen am Ende arbeiten können.

Während bei Suchkampagnen Keywords und Match Types Deine größten Hebel sind, übernimmt diese Funktion bei Shopping-Kampagnen unter anderem Deine Kampagnenstruktur.

Sie entscheidet darüber, in welcher Form Du Deine Kampagnen steuerst oder ob Du dem Algorithmus das Ruder überlässt.

Bedeutung der Kampagnenstruktur für Steuerung & Auswertung

Shopping-Kampagnen sind datengetrieben. Je sauberer die Kampagnen aufgebaut sind, desto bessere Entscheidungen kannst Du treffen, von der Budgetverteilung über die Gebotsstrategie bis zur Optimierung.

Eine gute Struktur erfüllt drei zentrale Aufgaben:

- Sie trennt Produkte aufgrund von Zielen voneinander: Unterschiedliche Sortimentsbereiche, Margen oder Zielgruppen erfordern unterschiedliche Strategien. Ohne klare Trennung kannst Du keine unterschiedlichen Strategien einsetzen, denn alle Produkte landen in einem einzigen Algorithmus-Topf.

- Sie liefert aussagekräftige Daten: Struktur bedeutet auch Datenhygiene. Nur, wenn Du Segmente logisch voneinander abgrenzt, kannst Du später valide Rückschlüsse darüber ziehen, ob Deine Produktgruppen profitabel sind, wo eventuell der ROAS sinkt oder an welcher Stelle sich mehr Budget wirklich lohnt.

- Sie schafft Kontrolle über Automatisierung: Smart Bidding ist ein mächtiges Werkzeug, aber nicht zwingend schlau im betriebswirtschaftlichen Sinn. Der Algorithmus maximiert Conversions, aber nicht immer ist damit eine Gewinn-Optimierung verbunden. Mit klarer Segmentierung kannst Du dem Algorithmus dabei helfen, Deine tatsächlichen Unternehmensziele auch zu erreichen.

Kurz gesagt ist die Google-Shopping-Kampagnenstruktur das Rückgrat, das Daten, Automatisierung und Strategie miteinander verbindet.

Eine klare Google-Shopping-Kampagnenstruktur schafft Transparenz, Kontrolle, Messbarkeit und Flexibilität. Die Basis für Deine profitable Google-Shopping-Strategie.

Häufige Fehler und ineffiziente Setups

Fehlende Struktur ist einer der häufigsten Gründe, warum Shopping-Kampagnen trotz hohem Budget stagnieren. Die Symptome sehen dabei häufig ähnlich aus: Budgets laufen leer, obwohl Top-Performer kaum Impressionen erhalten, Smart Bidding lernt in die falsche Richtung und Du schaffst es nicht, die Profitabilität Deiner Kampagnen zu erhöhen.

Schauen wir uns die typischen Fehler einmal genauer an:

- Fehler 1: Eine einzige Kampagne mit einem Ziel-ROAS für alle Produkte:

Der Klassiker. Das Problem hierbei: Top-Performer subventionieren Low-Performer oder werden gar nicht erst ausgespielt, weil das Budget bereits aufgebraucht ist. Generische Search Queries fressen das Budget und Du kannst nicht erkennen, welche Produkte wirklich profitabel sind. - Fehler 2: Eine zu kleinteilige Kampagnenstruktur:

Teilst Du Dein Sortiment in zu viele kleine Kampagnen auf, bekommt jede Kampagne zu wenig Daten und der Algorithmus damit zu wenig Optimierungspotenzial. - Fehler 3: Fehlende Kampagnenpriorisierung:

Ohne Kampagnen-Prioritäten (hoch/mittel/niedrig) hat Google freie Hand, welche Kampagne eine Suchanfrage bedient. Im worst case landen Suchanfragen so in den teuersten Kampagnen und verbrennen damit Dein Marketing-Budget. - Fehler 4: Keine Nutzung von betriebswirtschaftlich relevanten Daten:

Infos zu Margen, Einkaufspreisen oder Sortiment und Saisonalität sind für Deine Google-Shopping-Strategie essenziell. Ein Außer-Acht-Lassen dieser Daten führt dazu, dass Deine Google-Shopping-Kampagnenstruktur an der betriebswirtschaftlichen Realität vorbeiläuft.

Wie Deine Kampagnenziele die Shopping-Kampagnenstruktur bestimmen

Die beste Struktur bringt nichts, wenn sie nicht auf ein klares Ziel einzahlt. Bevor Du Deine Shopping-Kampagnen erstellst, musst Du wissen, was Du erreichen willst und warum.

Erst wenn Deine Ziele klar sind, kannst Du entscheiden, welche Daten Du brauchst, wie granular Du segmentierst und welche Gebotsstrategie am sinnvollsten ist.

Google Shopping ist kein „One-Size-Fits-All“-Kanal. Ein Shop, der seine Profitabilität steigern will, braucht eine andere Struktur als jemand, der Lagerbestände abverkauft oder neue Produkte launchen möchte.

Warum die Zieldefinition die Basis jeder Struktur ist

Um widersprüchliche Signale zu vermeiden, sollte jede Kampagne nur ein übergeordnetes Ziel verfolgen.

So ist es beispielsweise nicht sinnvoll, mit einer Kampagne so schnell wie möglich Lagerbestände verringern zu wollen und gleichzeitig einen sehr hohen ROAS zu erwarten.

Treffsicher planen und gezielt steuern. Klare Ziele sind das Zentrum jeder erfolgreichen Google-Shopping-Strategie.

Deine Ziele geben den Rahmen vor, denn:

- sie bestimmen, welche Produkte in eine Kampagne gehören.

- sie beeinflussen, wie Du Gebote, Budgets und ROAS-Ziele setzt.

- sie entscheiden, wie Du den Erfolg Deiner Kampagnen misst.

Ist Dein Haupt-Ziel die maximale Kampagnen-Profitabilität, so strukturierst Du anhand von Margen, Deckungsbeiträgen oder der tatsächlichen Produktperformance.

Möchtest Du dagegen neue Produkte launchen, kann Profitabilität zu Beginn nicht im Vordergrund stehen. Hier zählt, zunächst Daten zu sammeln und den Produkten zu ermöglichen, überhaupt ausgespielt zu werden.

Typische Google-Shopping-Kampagnenstrukturen im Überblick

Direkt vorweg: Es gibt nicht die eine perfekte Struktur. Dafür habe ich Dir nachfolgend jedoch fünf bewährte Ansätze mitgebracht, die sich in der Praxis etabliert haben. Jede dieser Strukturansätze folgt einer eigenen Denkweise, eignet sich für bestimmte Geschäftsmodelle und bringt eigene Chancen und Grenzen mit sich. Diese Ansätze können außerdem miteinander kombiniert werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Strukturierung nach Produktkategorie

Hierbei handelt es sich um einen der klassischen Strukturansätze, der sinnvoll ist, wenn Dein Sortiment breit ist und über klare, in sich homogene Kategorien verfügt (zum Beispiel Mode, Möbel, Elektronik, Garten, usw.).

Das strategische Ziel: Du möchtest Transparenz und Datenstruktur schaffen, um jede Produktgruppe einzeln optimieren und budgetieren zu können.

Umsetzung:

- Du erstellst eine Kampagne pro Hauptkategorie (z. B. Damenmode, Herrenmode, Accessoires).

- Die Produktgruppen gliederst Du nach Unterkategorien (z. B. Kleider, Jacken, Hosen).

Vorteile:

- Du erhältst eine übersichtliche Datenbasis für strategische Auswertungen.

- Leichte Budgetsteuerung auf Kategorieebene

- Gut skalierbar, wenn das Sortiment wächst

Nachteile:

- Innerhalb einer Kategorie kann die Marge stark schwanken

- Ist die Produktzahl innerhalb der Kampagne sehr hoch, kann es passieren, dass sehr viele Artikel gar nicht ausgespielt werden können,

- da das Budget nicht ausreicht, oder

- der Google-Algorithmus sich auf Artikel fokussiert, von denen er denkt, dass sie gut performen.

Tipp: Kombiniere Deine Kategorie-Strukturen mit zusätzlichen Leistungsebenen. So kannst Du beispielsweise Bestseller-Artikel in eine separate Kampagne integrieren und über ein spezifisches ROAS-Ziel steuern. Das Gleiche kannst Du mit Restposten- oder Sale-Artikeln machen.

Strukturierung nach Marken oder Herstellern

Diese Struktur ist sinnvoll, wenn Du als Händler:in viele verschiedene Brands oder Lieferant:innen im Sortiment hast. Insbesondere dann, wenn:

- Du markenspezifische Ziel-ROAS-Vorgaben erfüllen musst.

- Du Herstellerbudgets verwaltest.

- Du große Marken mit unterschiedlicher Performance im Sortiment hast.

Strategisches Ziel: Du möchtest die Brand-Performance isoliert messen und Budgets gezielt verteilen.

Umsetzung:

- Du erstellst eine Kampagne pro Brand/Hersteller:in.

- Die Produktgruppen kannst Du nach Produktlinie, Preisniveau oder Performance unterteilen.

Vorteile:

- Du erhältst klare Insights pro Brand und kannst die Brand-Performance besser auswerten.

- Du kannst für jede Brand spezifische Budgets und Ziele festlegen.

- Stark nachgefragte Brands können gezielt skaliert werden.

- Ideal, wenn Du Branded-Shopping-Kampagnen nutzen möchtest, sprich: dass Deine Produktanzeigen zu Suchanfragen ausgeliefert werden, die die Hersteller-Brands enthalten.

Nachteile:

- Bei vielen Brands im Sortiment kann das Setup schnell unübersichtlich werden.

- Auch diese Struktur berücksichtigt in der reinen Form nicht die tatsächliche Performance auf Produktebene.

Tipp: Um zu garantieren, dass die Kampagnen genügend Daten für den Algorithmus generieren, kannst Du datenschwache Kampagnen innerhalb dieser Struktur konsolidieren.

Strukturierung nach Margen

Diese Struktur ist immer sinnvoll, wenn Profit wichtiger ist als das reine Umsatzvolumen. Vor allem Shops mit sehr heterogenen Margen können von diesem Ansatz profitieren.

Das strategische Ziel: Du möchtest, dass Deine margenstarken Produkte mehr Budget und Sichtbarkeit erhalten.

Umsetzung:

- Zunächst vergibst Du im Produktdatenfeed Custom Labels für jedes Produkt (z. B. Hohe Marge, mittlere Marge und niedrige Marge).

- Jede Margenkategorie erhält eine eigene Kampagne mit unterschiedlichem Ziel-ROAS (hohe Margen = niedrigerer Ziel-ROAS, niedrige Margen = höherer Ziel-ROAS).

- Die Produkte kannst Du je nach Marge dynamisch zuweisen (z. B. via Feed-Regeln oder mit einem Skript).

Vorteile:

- Du steuerst Deine Kampagnen anhand von echten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen.

- Du hast einen direkten Einfluss auf den Deckungsbeitrag.

- Diese Struktur ist die ideale Grundlage für Smart Bidding und für eine hohe Kampagnenprofitabilität.

Nachteile:

- Du benötigst stets aktuelle Margen-Daten.

- Ohne zusätzliche Tools kann die Steuerung sehr aufwendig werden.

Tipp: Um den Aufwand gering zu halten, können wir Dir Channable (oder andere Feed-Management-Tools) zur Feed-Automatisierung empfehlen. Insbesondere das PPC-Tool hilft Dir dabei, Deine Struktur dynamisch zu halten, ohne ständig händisch Artikel zwischen Deinen Shopping-Kampagnen hin- und herschieben zu müssen.

Strukturierung nach Produktperformance

Wenn Du bereits Conversion-Daten hast und Deine Kampagnen datenbasiert steuern willst, ist dieser Ansatz perfekt. Vor allem reifere Konten mit soliden Datenmengen werden von dieser Google Shopping-Kampagnenstruktur profitieren.

Das strategische Ziel: Du willst Dein Media Budget gezielt zu den Produkten lenken, die nachweislich Umsatz und Profit liefern.

Umsetzung:

- Zunächst vergibst Du im Produktdatenfeed Custom Labels für die Performance-Kategorien (z. B. Top-Performer, Mid, Low-Performer und Zombies).

- Jede Performance-Kategorie erhält eine eigene Kampagne mit spezifischen Gebotsstrategien und ROAS-Zielen.

- Die Produkte kannst Du je nach Performance dynamisch zuweisen (z. B. via Feed-Regeln oder mit einem Skript).

Vorteile:

- Komplett datenbasiert

- Unperformante Produkte fressen das Media Budget nicht mehr auf.

- Die Performance bleibt transparent und stabil.

- Produkte, die sonst kaum ausgespielt werden, können mit dieser Struktur wieder Daten sammeln.

Nachteile:

- Durch die Datenabhängigkeit nicht unbedingt für kleine Konten mit geringen Budgets geeignet.

- Laufende Aktualisierung ohne Skripte oder Tools sind sehr aufwendig umzusetzen.

Tipp: Auch hier erleichtern Dir Skripts wie das Flowboost-Performance-Labelizer-Skript oder Feedmanagement-Tools wie Channable die Arbeit massiv und sorgen dafür, dass die Produktzuordnung automatisiert erfolgen kann.

Strukturierung nach Funnel-Phase

Diese Google-Shopping-Kampagnenstruktur ist sinnvoll, wenn Du die Customer Journey von der ersten generischen Recherche bis zum Kauf aktiv steuern willst.

Das strategische Ziel: Du willst entlang des Funnels Kontrolle über Suchintention und Werbekosten behalten.

Umsetzung:

Du gliederst Deine Kampagnen nach Kampagnenpriorität:

- Hohe Kampagnenpriorität: Diese Kampagne soll alle generischen Begriffe auffangen (z. B. „Laufschuhe Damen“) und erhält ein geringeres Budget mit restriktiveren Zielen.

- Mittlere Kampagnenpriorität: Diese Kampagne kann brandbezogene Queries abdecken (z. B. „Adidas Laufschuhe Damen“).

- Niedrige Kampagnenpriorität: Diese Kampagne soll spezifische und produktnahe Queries, die sich kurz vor dem Abschluss befinden, bedienen (z. B. „Nike Zoom Air Pegasus 40 Laufschuhe für Damen“) und erhält somit das höchste Budget mit weniger restriktiven Zielen.

Zusätzlich solltest Du die Kampagnen durch gezielte Negative Keywords gegeneinander abgrenzen, indem Du beispielsweise Brand Keywords in der Kampagne für die generischen Queries ausschließt.

Vorteile:

- Klare Trennung von Informations- und Kaufintention

- Präzise Gebotssteuerung nach Funnel-Phase

- Ideal, um Dein Media Budget auf kaufnahe Search Queries zu konzentrieren

Nachteile:

- Erfordert ein ausgefeiltes Management der Negative-Keywords

- Hoher Zeitaufwand, da Suchbegriffsberichte regelmäßig analysiert werden müssen.

Tipp: Diese Struktur eignet sich hervorragend in Kombination mit Performance-Max-Kampagnen, da Du so die generische pMax-Reichweite mit kontrollierten BoFu-Shopping-Kampagnen kombinieren kannst.

So wählst Du die geeignete Google-Shopping-Kampagnenstruktur für Deine Ausgangslage

Die beste Google-Shopping-Kampagnenstruktur ist nicht die komplexeste, sondern die, die zu Deinem Shop, Deinen Zielen und Deinen Daten passt. Jede Google-Shopping-Strategie ist immer ein Kompromiss zwischen Kontrolle, Datenmenge und Umsetzbarkeit.

Bevor Du anfängst, Deine Google-Shopping-Kampagnen zu erstellen, solltest Du zunächst wissen, welche Stellschrauben Du hast und wie gut Dein Google-Ads-Konto datentechnisch bereits aufgestellt ist.

Analyse statt Bauchgefühl: die passende Google-Shopping-Kampagnenstruktur beginnt mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme der Ist-Situation.

Analysiere Deine Ausgangslage – Wo stehst Du gerade?

Bevor Du Dich für einen Strukturierungsansatz entscheidest, solltest Du zunächst eine ehrliche Bestandsaufnahme machen.

- Wie groß ist Dein Produktsortiment? Die Produktmenge entscheidet darüber, wie granular Du arbeiten kannst. Je mehr Artikel, desto eher solltest Du auf Automatisierung und klare Cluster setzen.

- Wie viele Daten hast Du? Verfügt Dein Google Ads-Account bereits über Conversion- und Performance-Daten? Wenn nein, ist eine performancegetriebene Struktur zu Beginn vielleicht noch nicht ideal.

- Wie differenziert sind Deine Margen? Bei homogenen Margen ist eine margenorientierte Struktur nicht nötig.

- Wie viel Zeit und Know-how steht Dir zur Verfügung? Ein komplexes und dynamisches Setup benötigt Betreuung und Unterstützung durch Tools, die ebenfalls laufende Kosten verursachen können. Hast Du weder die Zeit noch die Ressourcen, ist eine einfache Grundstruktur manchmal besser, als ein komplexes, dynamisches Setup, welches theoretisch ideal wäre.

Erst, wenn Du Deine Ausgangslage kennst, kannst Du fundierte Entscheidungen über Deine Google-Shopping-Strategie treffen.

Diese Matrix zeigt, dass Deine Ziele und die Datengrundlage über Deine Google-Shopping-Kampagnenstruktur entscheiden.

Best Practices und Tipps aus der Praxis

Eine saubere Struktur ist das Fundament, die wahre Effizienz kommt jedoch erst durch kluge Details im Setup. Feed, Prioritäten, Custom Labels und Automatisierung greifen hierbei ineinander wie Zahnräder.

Custom Labels clever nutzen

Custom Labels sind ein oft unterschätztes Power-Tool, die häufig nur als optionales Feld im Produktdatenfeed behandelt werden. In Wahrheit sind Custom Labels jedoch einer Deiner stärksten Steuerungshebel und das Bindeglied zwischen Produktdaten, Strategie und Kampagnenaufbau.

Bei Custom Labels handelt es sich um frei definierbare Attribute, mit welchen Du Dein Sortiment nach Deinen Kriterien clustern kannst.

Mit Custom Labels kannst Du beispielsweise Deine Kampagnen nach diesen Segmenten steuern:

- Profitabilität: Hohe Marge, niedrige Marge

- Performance: High-Performer, Low-Performer oder Zombies

- Saison & Abverkauf: Sale, Winter oder Sommer

Diese Labels erlauben Dir, Produkte in Gruppen zusammenzufassen, die strategisch Sinn ergeben und Smart Bidding damit gezielt zu trainieren.

Custom Labels sind außerdem essenziell, um Deine Produkte mit einem überschaubaren Aufwand automatisiert den Kampagnen zuzuordnen.

Praxisbeispiel:

Als Modehändler:in könntest Du Custom Labels beispielsweise zur Klassifizierung von Produkten mit einer hohen/niedrigen Marge und einer hohen/niedrigen Performance nutzen. So kannst Du Deine Kampagnen gleichzeitig nach Wirtschaftlichkeit und Performance steuern und Produkten mit einer hohen Marge und einer guten Performance mehr Budget und weniger restriktive Kampagnenziele zur Verfügung stellen.

Tipp: Mit Feed-Management-Tools wie Channable und Co. kannst Du Custom Labels anhand von Feed-Regeln dynamisch vergeben.

Custom Labels helfen dabei, Produkte nach sinnvollen Segmentierungskriterien zu kennzeichnen und so Deine Google-Shopping-Kampagnenstruktur gezielt zu steuern.

Kampagnenpriorisierung sinnvoll einsetzen

Die Kampagnenpriorität ist ebenfalls ein unterschätztes Steuerungselement in Deinem Google Ads-Account. Sie entscheidet, welche Kampagne bei einer relevanten Suchanfrage zum Zug kommt, wenn ein Produkt in mehreren Kampagnen vorhanden ist. Damit kannst Du nicht nur die Suchintention steuern, sondern auch Überschneidungen, Tests oder Sale-Phasen kontrollieren.

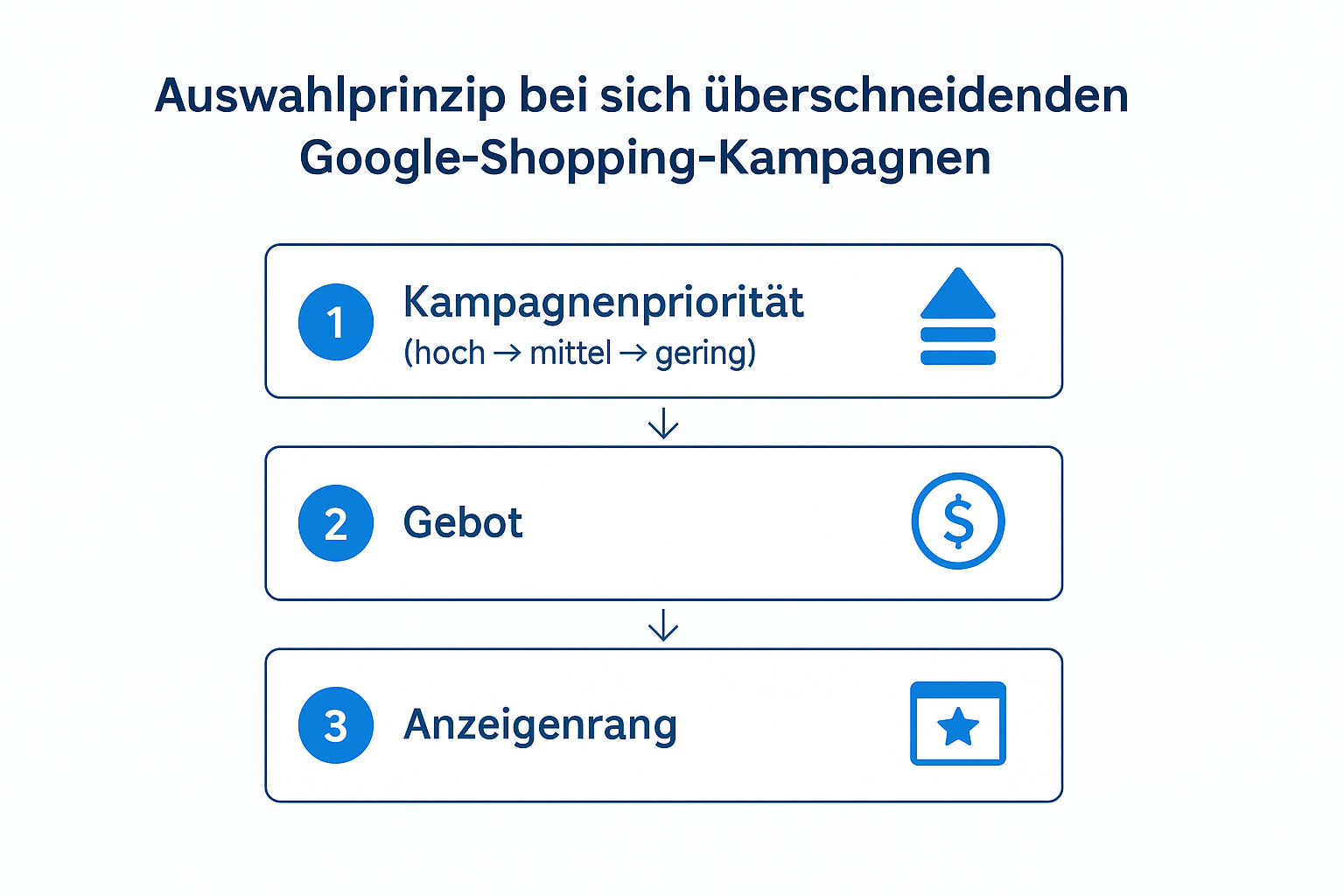

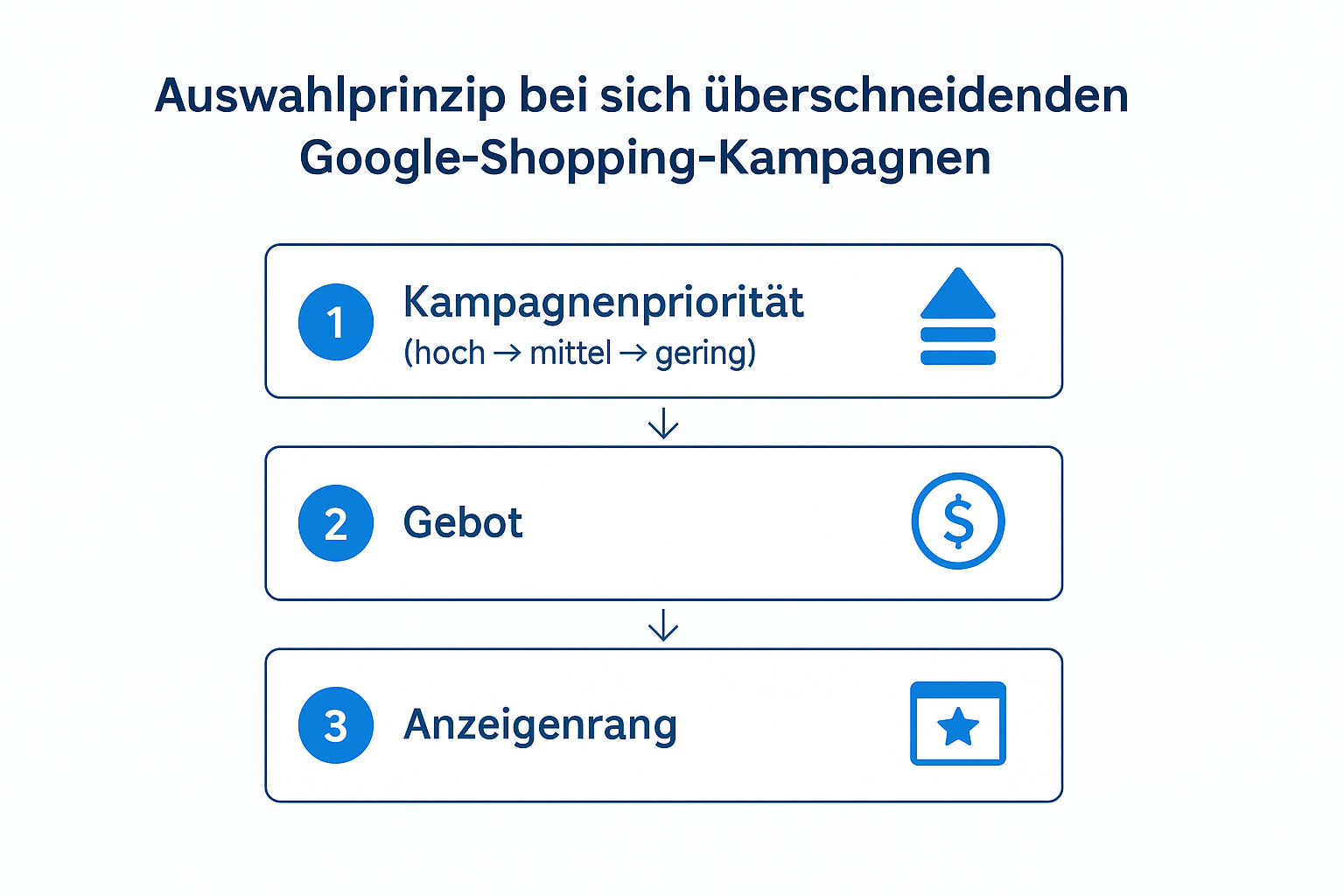

Bei sich überschneidenden Kampagnen wählt Google nach folgendem Prinzip aus:

Befindet sich ein identisches Produkt in verschiedenen Kampagnen, entscheidet Google zuerst nach Kampagnenpriorität, dann nach Gebot und zuletzt nach dem Anzeigenrang.

Das heißt für Dich, dass im Falle von sich überschneidenden Kampagnen immer die Kampagne mit der höheren Priorität zum Zug kommt, unabhängig von der Höhe Deines Gebots.

Erst, wenn keine Kampagne mit höherer Prio in Frage kommt, greift die nächste Stufe.

Neben der bereits vorgestellten Möglichkeit, die Kampagnenpriorisierung für die Strukturierung nach Funnel-Stufen zu nutzen, gibt es noch die Option, Überschneidungen zwischen Kampagnen zu kontrollieren.

Prioritäten verhindern Konkurrenz zwischen den Kampagnen: Wenn ein Produkt beispielsweise sowohl in einer temporären Sale-Kampagne als auch in einer Standard-Kampagne liegt, entscheidest Du über die Priorität, welche Kampagne gewinnt.

Gefällt Dir dieser Blogpost? Wenn Du regelmäßig die neuesten Trends im Online Marketing mitbekommen willst, dann abonniere jetzt unseren Newsletter. Über 18.000 Abonnenten vertrauen uns.

Hier geht es zum Anmeldeformular.

Beispiel:

Kampagne A (hohe Priorität) „SALE“: Für Aktionen und aggressivere Biddings

Kampagne B (mittlere Priorität): Reguläres Produkt-Setup

Solange der Rabatt aktiv ist, dominiert Kampagne A. Nach Ende der Aktion greift automatisch wieder Kampagne B, ohne dass Du manuell Artikel verschieben musst. Das minimiert das Fehlerrisiko deutlich. Das gleiche Prinzip kannst Du auch für Push-Kampagnen zu Black-Friday, Cyber-Monday und Co. nutzen.

Automatisierungsmöglichkeiten und Skripte

Automatisierung ist kein Ersatz für Deine Google-Shopping-Strategie, kann Dir aber helfen, diese umzusetzen.

Gerade in großen Accounts ist Automatisierung sehr hilfreich, um Fehlerquellen zu eliminieren und die Umsetzungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Bewährte Automatisierungsmöglichkeiten sind beispielsweise folgende:

Feed-Optimierung: Mit Feed-Management-Tools kannst Du Titel, Beschreibungen und Custom Labels dynamisch anhand von Feed-Regeln anpassen und so mit einem vergleichsweise geringen Zeitaufwand auch große Produktdatenfeeds optimieren oder bearbeiten. Zusätzlich kannst Du Artikeln anhand ihrer Leistung und ihrer Bezugskosten regelbasiert Custom Labels vergeben, was diesen Prozess erheblich vereinfacht.

Insbesondere für Shops mit vielen Artikeln ist ein Feed-Management-Tool fast unverzichtbar und erleichtert Deine Arbeit ungemein. Diese Zeitersparnis rechtfertigt in so gut wie allen Fällen die teilweise hohen laufenden Kosten für das Tool. Ein sehr großer Vorteil ist außerdem, dass das Fehlerpotenzial deutlich minimiert wird.

Regelbasierte Performance-Steuerung: Mit Hilfe von Skripten oder Feed-Management-Tools kannst Du Deine Shopping-Kampagnen laufend an die tatsächliche Performance Deiner Produkte anpassen. Zum Beispiel lassen sich Produkte mit einem schlechten ROAS bei gleichzeitig hohen Klicks automatisiert pausieren oder Artikel, die kaum ausgespielt werden, in andere Kampagnen überführen. Mit Hilfe von Skripten ist es auch möglich, die tatsächlichen Performancedaten anhand von festgelegten Ziel-Werten in Custom Labels zu übersetzen, sodass Deine Google-Shopping-Struktur immer mit aktuellen Daten arbeitet und das gänzlich ohne manuelle Eingriffe.

Fazit

Viele Wege führen zum Ziel. Entscheidend ist, dass Deine Google-Shopping-Strategie klar, logisch und an Deine Strategie angepasst bleibt.

Ob Du am Ende nach Kategorie, Marke, Marge oder Performance strukturierst, ist nur die eine Seite der Medaille. Wichtig ist, dass Du außerdem eine klare Google-Shopping-Strategie hast, die Dein Geschäft widerspiegelt.

Smart Bidding kann nur dann wirklich effizient arbeiten, wenn Du die relevanten Signale gibst.

Halte Deine Google Shopping-Kampagnenstruktur dabei einfach, logisch und lebendig:

- Einfach, damit sie skalierbar bleibt.

- Logisch, damit sie Deine Ziele abbildet.

- Lebendig, damit sie sich mit dem Markt und dem Sortiment entwickelt.

Wenn Du Dir unsicher bist, ob Deine Google-Shopping-Kampagnenstruktur Deinen Zielen entspricht, dann schreib uns gern. Wir werfen gemeinsam ein Blick in Dein Konto und zeigen Dir konkrete Verbesserungspotenziale auf.

Bildnachweis: Titelbild: Adobe / Mymemo; Bild 2: KI-generiert mit Dall-E, eigene Nachbearbeitung/ Seokratie GmbH; Bild 3: Adobe / Siam; Bild 4: Adobe / CreativeCreations; Bild 5: Eigene Darstellung; Bild 6: Adobe / kazy; Bild 7: KI-generiert mit Dall-E, eigene Nachbearbeitung/ Seokratie GmbH; Bild 8: Adobe / Oleksiy

Online Marketing & SEO

WPP-Studie „How Humans decide“: Vorm Supermarktregal ist schon alles klar

In der Welt des Marketings galt lange die Gleichung: Reichweite + Aufmerksamkeit = Wirkung. Doch eine neue Studie von WPP Media in Zusammenarbeit mit der Saïd Business School der Universität Oxford stellt diese Formel grundlegend infrage. Die Analyse von über 1,2 Millionen Kaufentscheidungen weltweit zeigt: Wer verstehen will, wie Marken wachsen, muss zuerst verstehen, wie Menschen entscheiden.

Der zentrale Befund der Studie „How Humans decide“: Die meisten Konsument:innen treffen ihre Kaufentscheidung lange bevor sie aktiv einkaufen. 84 Proz

Jetzt Angebot wählen und weiterlesen!

HORIZONT Digital

- Vollzugriff auf HORIZONT Online mit allen Artikeln

- E-Paper der Zeitung und Magazine

- Online-Printarchiv

HORIZONT Digital-Mehrplatzlizenz für Ihr Team

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets