Künstliche Intelligenz

Missing Link: film.com und die Pioniertage der Filmpublizistik im Internet

Von Lucy Mohl hatte ich lange nichts gehört. Um so überraschter war ich, im Juni 2025 bei heise online wieder über sie zu lesen. Lucy Mohl hatte ich im Juni 1998 beim „Film Makers Forum“ als Rahmenprogramm des 24. Seattle International Film Festivals (SIFF) kennengelernt, wo wir beide Podiumsteilnehmer gleich bei der ersten Panel-Session „Film im Cyberspace“ am 11. Juni 1998 waren.

Mohl präsentierte zunächst eine Demo ihrer Website film.com mit anschaulicher Beamer-Großbildprojektion. Film.com hatte sie als Projekt 1994 gegründet, gerade als der NCSA MOSAIC HTML-Browser zu Netscape wurde. So konnte sie damals den Stand der Integration von Streaming-Video auf ihrer filmpublizistischen Website zeigen. Streaming-Video auf einer Web-Plattform integriert: damals eine Sensation.

Streaming-Pionier Real Networks

Real Networks, der Pionier des Streaming von Audio und Video im Internet, hatte film.com im Jahr zuvor übernommen. Real Networks hatte nicht nur eigene, proprietäre Codecs für Audio und Video im Angebot sowie eigene Server-Technologie, sie boten zusätzlich eigene Player-Clients wie den Real-Player für verschiedene Betriebssysteme zum Download an (damals ganz neu) und auf den damals üblichen CD-Software-Sammlungen (meist als Supplement von Computerzeitschriften, die diese ganze Medienrevolution erklären durften).

Was fehlt: In der rapiden Technikwelt häufig die Zeit, die vielen News und Hintergründe neu zu sortieren. Am Wochenende wollen wir sie uns nehmen, die Seitenwege abseits des Aktuellen verfolgen, andere Blickwinkel probieren und Zwischentöne hörbar machen.

Real Networks hatte auch Ambitionen, selbst Content-Anbieter mit Videokanälen zu werden, als Schaufenster dafür, was das Unternehmen konnte und um das Geschäft mit der eigenen Technik an proprietären Anwendungen anzukurbeln. Dafür war die Akquisition von film.com seitens Real Networks eigentlich ideal, weil sie das entsprechend passende, redaktionelle Umfeld schuf. Im Jahr 2000 hatte Real Networks nach eigenen Angaben einen Streaming-Marktanteil von 85 Prozent für sich reklamiert.

Soweit die Theorie: Die Markt-, Technik- und Medien-Entwicklung hat dann allerdings nach der Jahrtausendwende andere Wege eingeschlagen, ebenfalls die Beantwortung der Frage nach der Integration von Publizistik mit der Distribution von Filmen.

Der frühe Vogel fängt den Wurm, so heißt es. Es gibt allerdings keine Garantie dafür, dass der Erfolg anhält. Real Networks existiert als Unternehmen noch heute, allerdings nurmehr als nicht mehr börsennotierter Anbieter von KI-Lösungen zur Verhinderung und Aufklärung von Ladendiebstählen. Ein weiter Weg von der Glitzerwelt des Kinos.

Film.com ist zu haben

Film.com ist als Website inzwischen verwaist; ein Domain-Makler ist mit dem Verkauf der Domain beauftragt. Dessen „Asking Price“ für die Domain film.com beträgt derzeit zwei Millionen US-Dollar; ein sehr später Versuch, die Akquisitionskosten für film.com durch Domain-Verkauf wieder hereinzuholen. Ob Film, Kino und film.com gegenwärtig und künftig noch so attraktiv sind, damit jemand diesen eingeforderten Marktwert für die eigene Internet-„Hausanschrift“ bezahlt?

Obwohl film.com heute publizistisch verwaist ist, lässt sich die Geschichte der Website durch die Wayback Machine des Internet Archive nachvollziehen. Es existieren Snapshots von film.com, zum Beispiel vom 10. Februar 1999, 27. April 1999 und vom 29. Februar 2000. Bereits 2005 hatte sich der cinephil-publizistische Charakter von film.com stark geändert – die Domain wurde einfach auf movies.real.com weitergeleitet.

Nach rund 30 Jahren filmpublizistischer Ausdifferenzierung im World Wide Web mag das filmjournalistische Konzept dieser Pionier-Website einem als nichts Besonderes mehr erscheinen. Für die drei Dekaden Filmpublizistik im Netz lassen sich genug Beispiele finden: Das Lebenswerk des US-Filmkritikers Roger Ebert wird unter rogerebert.com von seinem Estate weitergeführt; das australische eZine „Senses of Cinema“, Websites wie World of Reel, „They Shoot Pictures Don’t They“. Dazu kommen die Archive von ehemals klassischen Filmzeitschriften wie epd-Film, Filmdienst, Cahiers du Cinema oder Sight and Sound.

filmportal.de vom Deutschen Filminstitut & Filmmuseum, Plattformen wie critic.de, das Verzeichnis deutschsprachiger Filmpodcasts und -Blogs bei „Schöner Denken“ sind weitere Beispiele. Auch der deutsche Filmkritiker-Verband betreibt eine Website mit Lesenswertem, oft eben auch Nachrufe auf Filmpublizisten, der Schwanengesang trotz Nachwuchspreisen. Beim ÖRR ist von den Resten der Filmredaktionen nicht mehr viel übrig geblieben, vielleicht und oft mit angespitzten Ohren gehört: Vollbild.

Mit der Erweiterung um „Soziale Medien“ landeten die Cinephilen schließlich in den letzten Jahren bei so etwas wie Letterboxd, das offenbar wesentlich intensiver als filmhistorische Buchveröffentlichungen derzeit in der Lage ist, die junge Generation an Filmgeschichte zu interessieren. Für filmhistorich Interessierte ist das deutsche Fernsehen, zumal der ÖRR, inzwischen fast ein Totalausfall, der kaum mehr Zugang zu alten, historischen Filmwerkquellen bietet, mit wenigen Ausnahmen, ja ARTE, so lange es diesen TV-Sender noch gibt.

Künstliche Intelligenz

Mini-PC Ninkear M8 im Test: Ryzen 7, 32 GB RAM und 1 TB SSD für unter 400 Euro

Mit einem Ryzen 7 der achten Generation, üppigem Arbeitsspeicher und schnellen Anschlüssen greift der Ninkear M8 in der Mittelklasse an.

Ninkear hat sich in der Vergangenheit primär für seine starke Preis-Leistung einen Namen gemacht. Gerade im Niedrigpreissegment konnten sie mit starker Leistung und hochwertigen Gehäusen überraschen. Der Ninkear M8 versucht mit seinem Ryzen 7 8745HS ein ähnliches Konzept im höherpreisigen Segment. Zum modernen AMD-SoC gibt es üppige 32 GB Arbeitsspeicher (RAM) und eine 1 TB große SSD.

Wie gut sich der Mini-PC schlägt und ob wir diesen weiterempfehlen können, zeigt unser Test. Das Testgerät hat uns Banggood zur Verfügung gestellt.

Ausstattung: Welche Hardware bietet der Ninkear M8?

Der Ninkear M8 kommt mit dem AMD Ryzen 7 8745HS, welcher acht Kerne und 16 Threads bietet bei einem Grundtakt von 3,8 GHz und im Turbo bis zu 4,9 GHz. Damit ist er nahezu identisch zum AMD Ryzen 7 8845HS spezifiziert, allerdings ohne NPU. Diese wird zum aktuellen Zeitpunkt von nur wenigen Programmen benutzt. Insofern ist der Verlust derzeit gering, die NPU mehr eine Wette auf die Zukunft und aktuell nicht notwendig.

Die integrierte Grafik ist die uns bereits wohlbekannte Radeon 780M mit zwölf Recheneinheiten (CUs), die mit maximal 2,6 GHz takten. Die TDP liegt üblicherweise bei diesem SoC bei 35 W, kann aber vom Systemkonfigurator oder PC-Hersteller auf bis zu 54 W angehoben werden.

Beim RAM gibt es üppige 32 GB, aufgeteilt auf zwei SO-DIMM-Module im DDR5-Standard. Diese sind keine Markenprodukte und unterstützen nur eine Übertragungsrate von 4800 MT/s. Damit schöpft der Mini-PC das Potenzial von SO-DIMM-Modulen von 5600 MT/s nicht aus. Gerade für integrierte Grafikeinheiten kann sich das deutlich auswirken, da diese den RAM teilweise als Videospeicher mitnutzen. Der Hersteller macht keine Einschränkungen bei der Aufrüstbarkeit, wir konnten im Test 96 GB von Crucial mit schnelleren 5600 MT/s problemlos nutzen.

Die M.2-SSD im Formfaktor 2280 bietet eine Kapazität von 1 TB. Sie ist allerdings nur via PCIe 3.0 angebunden und ebenfalls ein No-Name-Produkt. Somit erzielt diese ein Ergebnis von 3569 MB/s im Lesen und 3497 MB/s im Schreiben. Das entspricht dem praktischen Maximum der Schnittstelle und reicht im Alltag mehr als aus.

Der Ninkear M8 verwendet weiterhin den älteren Standard Displayport 1.4, womit eine Übertragung von 8K bei 30 Hz möglich ist. Der HDMI-2.0-Anschluss unterstützt maximal 4K bei 60 Hz, während die Bandbreite des USB-C-Anschlusses nur für einen Bildschirm mit 4K und 30 Hz ausreicht.

Allerdings gibt es nur einen USB-C-Anschluss, der zudem auch nicht zur Stromversorgung des Mini-PCs genutzt werden kann (PD-in). Das ist bei Laptops bereits seit einigen Jahren der Standard und auch bei Mini-PCs im günstigen Preissegment schon keine Seltenheit mehr. Insofern vermissen wir eine ebensolche Funktion bei einem Preis jenseits der 350 Euro. Konkurrenten, wie Minisforum bei deren UM-Produktreihe, bieten diese bei ähnlich teuren PCs bereits.

Zudem bietet der Ninkear M8 gleich zwei RJ45-Ethernet-Anschlüsse mit 2,5 Gigabit Übertragungsrate. Dafür ist von Realtek der Chipsatz RTL8125 Gaming verbaut. Drahtlos kommuniziert der Mini-PC dank des Mediatek-Chipsatzes MT7922 mit Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 über recht moderne Schnittstellen. Zu unserer Verwunderung wirbt der Hersteller allerdings nur mit dem älteren Wi-Fi 6.

Performance: Wie schnell ist der Ninkear M8?

Mit dem Ryzen 7 8745HS haben wir gemischte Erfahrungen gemacht. Gerade hier muss sich der Mini-PC deutlich von der Einstiegs- und Mittelklasse mit Ryzen 7 5800U oder 5825U abheben. Doch wie schon beim Alliwava H90 Pro (Testbericht) ist das Ergebnis im Büro-/Alltags-Benchmark PCMark 10 sehr ernüchternd. Der Ninkear M8 erreicht hier maximal 6427 Punkte, die Punktzahl schwankt zudem zwischen den Durchläufen enorm. Die schlechteste Punktzahl lag bei 4892 Punkten – eine Katastrophe.

Das Ergebnis in 3DMark Time Spy ist weder gut noch enorm schlecht. Das System erzielt 2492 Punkte, zusammengesetzt aus 9570 CPU- und 2205 Grafik-Punkten. Damit liegt das System nahezu gleichauf mit dem Alliwava H90 Pro, nur bei der Grafik ist der Ninkear abermals 300 Punkte schlechter.

Betrachten wir die reine CPU-Leistung mit Cinebench R24, schneidet der M8 mit 85 Punkten im Single- und 708 Punkten im Multicore vergleichsweise schlecht ab. Hier war der H90 Pro durchweg besser. Der Cross-Plattform-Benchmark Geekbench 6 attestiert der CPU 2418 Punkte im Single- und 11.492 Punkte im Multicore und übertrifft damit wiederum den H90 Pro. Im OpenCL-Grafikbenchmark ist das System mit 19.401 Punkten um 500 Punkte unterlegen.

In unserem ersten Spieletest in Anno 1800 erreichte das System in einem fortgeschrittenen Endlosspiel durchschnittlich 30 FPS. Dabei spielen wir in Full-HD bei mittleren Einstellungen und mit deaktiviertem FSR (AMD Fidelity FX Super Resolution). Wir schauen die meiste Zeit auf unsere 50.000-Einwohner-Metropole, die in diesen Einstellungen sehr ansehnlich wirkt. Aktiviert man FSR im Modus „Leistung“ sind bis zu 55 FPS möglich.

Das System ist leistungstechnisch nahezu identisch zum Alliwava H90 Pro mit gleichem Prozessor. Je nach Benchmark ist das ein oder andere System überlegen. Nur bei der Grafik bietet der H90 Pro durchweg mehr Dampf.

Ninkear M8 – Bilderstrecke

Des Weiteren haben wir das anspruchsvollere Cities Skylines 2 getestet. Hier spielen wir ebenfalls in Full-HD bei mittleren Einstellungen mit aktiver dynamischer Auflösungsskalierung. So erhalten wir im Schnitt 12 FPS bei einem relativ frischen Spielstand mit nur 12.000 Einwohnern. Bei sehr niedrigen Einstellungen erhalten wir 33 FPS, was nun erstmals wirklich spielbar ist. Dafür opfern wir natürlich den hohen Detailgrad des Spiels.

Damit ist das System zwar Gaming-tauglich, konkurriert aber keinesfalls mit echten Gaming-PCs, welche über dedizierte Grafikkarten verfügen. Auch im Vergleich zu anderen Mini-PCs, etwa dem Awow HA7 (Testbericht) oder dem Minisforum UM890 Pro (Testbericht), ist die Gaming-Performance trotz gleicher iGPU schlechter. Auf diesen Rechnern liefen die genannten Spiele flüssiger.

Beim Test mit Geekbench ist uns zudem aufgefallen, dass der Mini-PC als „GRT H90 Pro“ aufgeführt wird. Selbiges können wir auch über Aida64 unter dem Mainboard-Namen auslesen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass der Ninkear M8 dasselbe Mainboard wie der Alliwava H90 Pro (Testbericht) verwendet. In der Vergangenheit gab es schon einen ähnlichen Fall mit dem U58 (Testbericht) welcher als Whitelabel-Hardware als Gxmo U58 und als Alliwava-Gerät vermarktet wurde.

Verbrauch: Wie hoch ist die Leistungsaufnahme des Ninkear M8?

Im Idle verbraucht der gesamte Mini-PC etwa 13 W, unter Volllast sind bis zu 80 W möglich. Im Schnitt liegt der Verbrauch unter Last bei etwa 73 W für die ersten zehn Minuten, bevor dieser dauerhaft auf Werte zwischen 66 und 70 W absinkt. Dabei liegt der Takt bei mageren 2,1 GHz, im Minimum sind es sogar nur 1,6 GHz.

Die Ursache für die niedrigen Werte und schwachen Benchmark-Ergebnisse dürfte in der Kühlung liegen. Diese schafft es nämlich nicht, die CPU-Temperatur unter 95 Grad Celsius zu halten. So liegt diese bereits nach wenigen Minuten bei 95,6 Grad und erholt sich auch nicht. Ähnliche Auffälligkeiten zeigte auch schon der Alliwava H90 Pro. Allerdings: Nach nur 30 bis 40 Minuten Volllast im Aida64-Stresstest stürzt das System wiederholt ab. Das sollte auf keinen Fall passieren und spricht nicht für eine gute Systemstabilität. In unseren Benchmark-Durchläufen ist das aber nie passiert, genauso wenig bei unseren Spieletests – die Abstürze beschränkten sich auf den Stresstest.

Lüfter: Wie laut ist der Ninkear M8?

Im Normalfall ist der Lüfter des M8 selbst unter Volllast kaum zu hören. Das Gerät bleibt somit im Idle und unter kurzzeitiger Last in etwa gleich leise, wobei man den Lüfter überhaupt nur wahrnimmt, wenn man sich dem Gerät auf wenige Zentimeter nähert. Bei längerem Volllastbetrieb messen wir mit dem Smartphone 31 dB(A) direkt am Gehäuse und 19 dB(A) in einem Meter Entfernung.

Teilweise bleibt der Lüfter aber auch beim Booten in Windows bei einer hohen Drehzahl „stecken“. So dreht der Lüfter auch nach stundenlangen Idle-Zeiten mit hoher Geschwindigkeit weiter und ist entsprechend laut. Ein Neustart behebt das Problem in der Regel. Gleichwohl sollten solche Probleme nicht auftreten, schon gar nicht bei einem PC in diesem Preisbereich.

Selbst mit der hohen Lüfterdrehzahl hat der Mini-PC ein deutliches Kühlungsproblem. Unter Last steigt die Temperatur auf bis zu 96 Grad, was selbst für mobile Prozessoren schon sehr hoch ist. Dadurch wird die Lebensdauer der CPU langfristig verkürzt, dennoch sollte das System selbst unter diesen Bedingungen für viele Jahre problemlos funktionieren.

Die TDP und auch Lüftermodi können im BIOS recht flexibel eingestellt werden. So gibt es die Modi Full, Automatic und Software. Hierüber lassen sich unter anderem feste Lüfterdrehzahlen einstellen – oder man überlässt dies dem System. Vom Komfort einer frei einstellbaren Lüfterkurve im BIOS oder gar in Windows mittels Fan-Control-Anwendung ist dies aber noch weit entfernt.

Software: Welches Betriebssystem ist auf dem Ninkear M8 installiert?

Auf dem Ninkear M8 ist Windows 11 Pro vorinstalliert. Ein vollständiger Virenscan mit dem Windows Defender bleibt ohne Befund. Das System verzichtet zudem auf jegliche Bloatware mit Ausnahme der Microsoft-Apps und -Dienste.

Linux läuft problemlos auf dem System. Wir mussten zunächst über den erweiterten Start von Windows in das BIOS gehen und dort Secure Boot deaktivieren. Anschließend konnten wir von unserem USB-Stick in Ubuntu 24.04.03 LTS booten. In Ubuntu angekommen, funktioniert alles tadellos. Die richtige Auflösung wird erkannt, Bluetooth, WLAN und Ethernet funktionieren und beim Audio gibt es auch keine Probleme. Auch das Aufwecken aus dem Standby funktioniert einwandfrei.

Gehäuse: Wie ist die Verarbeitung des Ninkear M8?

Das Gehäuse des Ninkear M8 ist vollständig aus Kunststoff gefertigt. Der Mini-PC misst 130 × 127,5 × 52 mm und bringt 478 g auf die Waage. Die Verarbeitung ist sauber, allerdings biegt sich der Rahmen schon bei geringem Druck deutlich. Gerade Ninkear hat uns in der Vergangenheit etwa beim N4 mit hochwertigen Metallgehäusen in günstigen Geräten überrascht. Das Gehäuse bietet seitlich zwei große Mesh-Lüftungsgitter für den Luftaustausch. Einzig der Startknopf ist uns wirklich negativ aufgefallen, da dieser kein spürbares physisches Feedback gibt, wodurch man nicht weiß, ob der Knopf ausreichend gedrückt wurde. Zu Beginn verhakte er sich außerdem regelmäßig im Gehäuse.

Der HDMI-Port ist bei unserem Gerät zudem nicht zentriert eingebaut, wodurch das Anschließen des Kabels ein wenig Feingefühl erfordert. Insgesamt machen solche Kleinigkeiten einen grundsätzlich guten Eindruck bei der Verarbeitung schnell zunichte. Abgesehen von Design und Farbgebung ist der Aufbau identisch zum Alliwava H90 Pro, bei diesem hatten wir aber keine Mängel am Powerknopf festgestellt.

Das Öffnen des Systems gestaltet sich sehr einfach. Es müssen lediglich vier Schrauben auf der Unterseite gelöst und die Bodenplatte aufgehebelt werden. Anschließend hat man Zugriff auf das Gehäuseinnere.

Preis: Was kostet der Ninkear M8?

Der Ninkear M8 kostet beim Hersteller aktuell 540 Euro. Am günstigsten ist der M8 aber derzeit über Banggood zu haben. Mit unserem Coupon BG740048 zahlt man aktuell nur noch 391 Euro für den Mini-PC.

Auf Amazon gibt es den M8 ebenfalls, allerdings zu einem deutlich höheren Preis von knapp 630 Euro (Coupon anwählen).

Fazit

Der Ninkear M8 bietet grundsätzlich mit Ryzen 7 8745HS, 32 GB RAM und 1 TB SSD eine attraktive Ausstattung. Im Alltag leistet der Ninkear M8 solide Arbeit im Office- und Multimediaeinsatz, fällt aber unter Volllast durch thermische Schwächen auf. Durch die Kühlungsprobleme wird der Ryzen 7 allerdings so stark zurückgehalten, dass er anderen Mini-PCs mit dem ohnehin wenig bravourösen 8745HS nicht das Wasser reichen kann.

Damit teilt er das gleiche Schicksal wie der größtenteils baugleiche Alliwava H90 Pro (Testbericht). Der M8 hat im Unterschied zu diesem aber leider auch noch deutliche Stabilitätsprobleme im Volllastbetrieb. Bei alltäglicher Nutzung lief das System allerdings gewohnt stabil. RAM und SSD sind wie so oft keine Markenware, funktionierten aber in unserem Test tadellos. Wer hier Bedenken bezüglich der Langlebigkeit hat, kann die Komponenten ohne größere Hürden selbst austauschen.

Ein letzter Kritikpunkt an dem System ist die fehlende PD-in-Funktion des USB-C-Anschlusses, wie es bei Laptops bereits seit Jahren der Standard ist. Insgesamt ist der Ninkear M8 kein schlechtes System, für unseren Geschmack gibt es allerdings bessere Alternativen, mit denen keine der aufgeführten Probleme zutage gekommen sind. Aufgrund der thermischen Probleme, Instabilitäten und sonst fehlenden Highlights des Systems vergeben wir lediglich 3 Sterne.

Wer bei einem chinesischen Händler kauft, bezahlt in vielen Fällen weniger. Allerdings besteht im Gewährleistungs- oder Garantiefall die Gefahr eines schlechteren Service. Außerdem ist das Einfordern von Verbraucherrechten (Rückgabe, Gewährleistung) mit Hürden versehen oder nicht möglich. Wir verlinken hier Händler, mit denen wir im Allgemeinen gute Erfahrungen gemacht haben.

Künstliche Intelligenz

KI und Wettbewerb: Kommission soll Wirtschaftsministerium beraten

An Kommissionen zu Fragen der Künstlichen Intelligenz herrschte in der Vergangenheit bereits kein Mangel. Heute nimmt eine weitere ihre Arbeit auf, die der Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und der Bundesregierung mit ihren Ratschlägen weiterhelfen soll. „Wir müssen KI nicht nur verstehen, sondern sie mit Mut und Gestaltungswillen voll annehmen – als Chance für Wohlstand, Wachstum und Fortschritt“, lässt sich Reiche zitieren. „Entscheidend dafür sind ein funktionierender Wettbewerb und die richtige Einstellung: Wir müssen uns zutrauen, vorne mitzuspielen, unsere Stärken konsequent nutzen und uns im globalen Wettbewerb behaupten.“ Doch davon scheint die Bundesrepublik bislang eher weiter entfernt, weshalb Beratung durch Experten vielleicht gar keine schlechte Idee ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

In einem Pressegespräch sortierten zwei der drei Vorsitzenden denn auch gleich, was die 15-köpfige Kommission leisten könnte – und auch, was nicht. Aus seiner Sicht gehe es darum, hier nicht primär aus Endanwenderperspektive auf die Thematik zu schauen, sagt der Vorsitzende Rupprecht Podszun, Wettbewerbsrechtler an der Universität Düsseldorf. Es gehe um die Bedeutung auf allen Ebenen. Ein stärkeres Gewicht müsse dabei auf die Frage gelegt werden, wie Abhängigkeiten aufgebrochen werden könnten – der Amazon-Cloud-Vorfall habe das zuletzt erst wieder illustriert, wie problematisch solche Einzelanbieterabhängigkeiten sein können.

Zwischen Schatzsuche und Wettbewerbsrecht

Dass beim Thema KI die Messe längst gelesen sei, das glaubt der Ko-Vorsitzende Rolf Schumann nicht. Das Rennen habe zwar begonnen, sei aber noch überhaupt nicht gelaufen, sagt Ko-Geschäftsführer bei Schwarz Digits, dem deutschen IT-Hoffnungsträger, der aus dem Kaufland-Lidl-Universum entsprang. „Wir haben in Deutschland ganz, ganz viel Expertenwissen“, sagt er. Für US-Hyperscaler wäre es genau deshalb so interessant, an die Daten des Mittelstandes zu kommen. Dieser Schatz müsse gehoben werden, aber ohne ihn aus den eigenen Händen zu geben, meint Schumann. Welche Rolle dabei genau das Wettbewerbsrecht spielen kann, soll die Kommission herausfinden. Zuletzt war hier eine Art Durchsetzungs-Duopol entstanden, bei dem die EU-Kommission den Digital Markets Act (DMA) und das Bundeskartellamt in Bonn das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) parallel, aber nicht einheitlich anwandten.

Lesen Sie auch

Wie viel die Kommission mit insgesamt 15 Mitgliedern in und zwischen ihren fünf Sitzungen wirklich zu den vielen vorhandenen und ineinander verschränkten Problemstellungen beitragen kann, ist offen. Zur Gruppe gehört eine Mischung aus Wissenschaftlern und Unternehmern – etwa Siemens-Vorstand Cedrik Neike, Start-up-Verband-Chefin Verena Pausder und KI-Professor Björn Ommer –, aber keine zivilgesellschaftlichen Vertreter. Es gehe jedenfalls nicht darum, dass „die Fördergießkanne rausgeholt werde“ und auch die regulatorische Gesamtlandschaft werde mit dieser Kommission kaum zu überarbeiten sein. Vielmehr gehe es um marktgängige Lösungen und einzelne Akzente, sagt Rupprecht Podszun. So könnten Hinweise der Kommission etwa im Beschaffungsrecht eine nachhaltigere Wirkung erzielen, hofft der Jurist.

Schwarz-Digits-Chef: „Großer Fan von Regulierung“

Weiterlesen nach der Anzeige

Für intensivere Diskussionen, auch mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und ihrem Parteikollegen Digitalminister Karsten Wildberger, könnte unterdessen ein anderer Punkt sorgen. Er sei ein „großer Fan von Regulierung“, erläutert Schwarz-Digits-Geschäftsführer Schumann. Denn es gebe „kaum Technologien, die keine Dual-Use-Problematik haben.“ Er sehe allerdings große Probleme dabei, mit dem bisherigen Rechtsrahmen KI adäquat zu regulieren: Die bedinge nun einmal, dass es „in bestimmten Bereichen eine Blackbox gibt“, weshalb es nur darum gehen könne, die Ergebnisse zu regulieren.

Drei Wochen vor dem deutsch-französischen Souveränitätsgipfel, der zuletzt auch international für einige Aufmerksamkeit sorgte und angeblich in Washington mit Argusaugen betrachtet wird, hoffen beide darauf, dass Europas Staaten, aber auch Unternehmen die Zeichen der Zeit erkennen und beim KI-Thema die notwendigen Schritte gehen würden. „Wovor haben wir Angst?“, fragt Schumann. „Wir haben die entsprechende Wirtschaftskraft, wenn wir es auf die Straße bringen.“

(afl)

Künstliche Intelligenz

HyperOS 3: Xiaomi verpasst der 15T-Serie das große Update – weitere folgen

Mit Xiaomi hat der nächste große Smartphone-Hersteller nach Google, Samsung und Sony damit begonnen, sein großes Update auf HyperOS 3 für erste Smartphones zu verteilen. Kurios ist, dass Xiaomi nicht explizit schreibt, dass der OS-Aufsatz auf Android 16 basiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Xiaomi hat über die Social-Media-Plattform X den globalen Start seines neuen Betriebssystems HyperOS 3 angekündigt. Zuerst erhalten die Modelle der 15T-Serie, bestehend aus dem Xiaomi 15T und dem Xiaomi 15T Pro, das Update. Laut Hersteller sollen zeitnah weitere Geräte das Update erhalten; neben Modellen der Xiaomi-15-Serie gehören auch Smartphones und Tablets der Redmi-Familie dazu.

Xiaomis „HyperIsland“ erinnert stark an Apples Dynamic Island.

(Bild: Xiaomi)

Laut Hersteller soll HyperOS 3 den Start von Apps beschleunigen, die durchschnittliche Auslastung der Grafikeinheit reduzieren als auch die Gaming-Performance erhöhen. Überdies spricht Xiaomi von einem geringeren Stromverbrauch beim Videos-Abspielen sowie einer flüssigeren Bedienung, begleitet von längerer Akkulaufzeit.

Lesen Sie auch

Zudem hat Xiaomi die Bedienoberfläche überarbeitet, die unter anderem mit neuen Icons und einer „HyperIsland“ aufwartet, die stark an Apples Dynamic Island erinnert. In der Insel können etwa aktive Anrufe, Musik, Navigation, Timer oder Termin-Erinnerungen und mehr angezeigt und mit ihnen interagiert werden. Auch der umfangreich anpassbare Sperrbildschirm mutet ein wenig an iOS-inspiriert an.

HyperOS 3 enthält unter anderem neuen Funktionen zum besseren Datenaustausch mit Apple-Geräten.

(Bild: Xiaomi)

Überdies sind in HyperOS 3 zahlreiche Funktionen wie Touch-to-Share oder App-Support für iPads an Bord, mit denen Nutzer besser mit Apples Ökosystem kommunizieren können. Zudem sind viele KI-Features an Bord – als KI-Assistenten setzt der Hersteller auf Googles Gemini.

Weiterlesen nach der Anzeige

HyperOS 3 für viele Xiaomi-Modelle

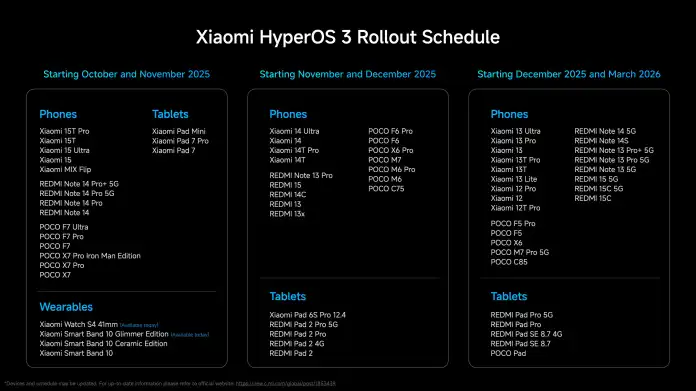

Xiaomi plant, viele weitere Modelle bis in den März 2026 mit HyperOS 3 zu versorgen. Zwischen Oktober und November sollen nach der 15T-Serie die Topmodelle des ersten Halbjahres wie das Xiaomi 15 Ultra das Update erhalten; auch das Foldable Mix Flip sowie Tablets wie das Pad Mini und die Pad-7-Modelle sind laut Hersteller früh an der Reihe.

HyperOS 3: Diese Geräte erhalten laut Xiaomi den neuen Android-Aufsatz.

(Bild: Xiaomi)

In der zweiten Release-Welle zwischen November und Dezember will Xiaomi seine 14er Serie auf den aktuellen Stand bringen, genauso wie einige Redmi-Modelle und weitere Tablets. Zuletzt sollen dann die Xiaomi-13- und -12er-Serie HyperOS 3 bekommen. Auch weitere Redmi-Geräte wie das Note 14 5G, 15 5G sowie Poco-Smartphones und diverse Tablets der Redmi-Familie sollen bis Ende März 2026 mit dem Update versorgt werden.

Lesen Sie auch

Eine Anfrage an Xiaomi, ob HyperOS 3 für alle Modelle auf Google Android 16 basieren wird, hat der Hersteller bis zur Veröffentlichung des Artikels nicht beantwortet. In seiner Ankündigung zu HyperOS 3 verlor der Hersteller kein Wort darüber, welche Android-Version zum Einsatz kommt. Dass Xiaomi Android 16 bei einigen Geräten verwenden wird, ist seit Monaten ersichtlich, denn Google sagte schon im Mai, dass der Hersteller die mit dem Update angekündigte Live-Update-Funktion integrieren wird.

(afl)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets