Apps & Mobile Entwicklung

MSI MPG 322URX QD-OLED im Test

Mit dem MSI MPG 322URX QD-OLED Gaming-Monitor stellt sich der 32-Zoll-Bruder des MPG 272URXDE QD-OLED dem Test. Mit 240 Hz, 3.840 × 2.160 Pixel, über 1.000 cd/m² Helligkeit, DisplayPort 2.1a mit 80 Gbit/s, HDMI 2.1 mit VRR und ALLM und KVM-Switch mit 98 Watt Power Delivery über USB-C ist auch das größere Modell ein Allrounder.

UHD-Auflösung und 240 Hz mit einem aktuellen QD-OLED-Panel kombiniert gibt es bei MSI nicht nur mit dem MPG 272URXDE QD-OLED (Test) in 27 Zoll, sondern als MSI MPG 322URX QD-OLED auch mit 32 Zoll Displaydiagonale. Nachdem der 27-Zoll-Monitor im Test überzeugen konnte, muss nun die 32-Zoll-Variante beweisen, was sie zu leisten im Stande ist – und ob ein Problem des Vorgängers ausgemerzt wurde. Mit Samsung-Panel, DisplayPort 2.1a UHBR20 und HDMI 2.1, KVM-Switch und 98 Watt über USB-C, FreeSync Pro und G-Sync-Kompatibilität sowie DisplayHDR True Black 400, ClearMR 13000 und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 cd/m² verspricht der Monitor für Spieler einmal mehr eine hervorragende Leistung.

Während der kleinere MSI MPG 272URXDE QD-OLED im Handel ab 1.169 Euro erhältlich ist, werden für den MSI MPG 322URX QD-OLED derzeit ab 1.506 Euro verlangt.

Im Lieferumfang des MSI MPG 322URX QD-OLED ist neben dem Monitor und Standfuß ein HDMI-Kabel, ein DisplayPort-Kabel (80 Gbit/s), ein USB-Typ-A-auf-Typ-B-Kabel, ein Netzkabel und eine Kurzanleitung.

MSI MPG 322URX QD-OLED im Detail

80 Gbit/s über DisplayPort 2.1a mit UHBR20

Auch beim größeren 32-Zoll-Modell müssen Spieler mit neuester Grafikkarte keinerlei Einschränkungen hinnehmen, denn auch der MSI MPG 322URX QD-OLED besitzt einen DisplayPort 2.1a mit UHBR20. Er stellt die volle Bandbreite von knapp 80 Gbit/s bereit, so dass für die Bildübertragung keinerlei Kompression genutzt werden muss. Die Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln benötigt bei 240 Hz und einer Farbtiefe von 10 Bit mit 4:4:4 Chroma Sampling, also ohne Farbunterabtastung, eine Bandbreite von 71,66 Gbit/s. DisplayPort 2.1 bietet rund 77 Gbit/s. Bei Monitoren mit DisplayPort 1.4 mit 32,4 Gbit/s muss hingegen die zwar irreversible und verlustbehaftete, aber für das menschliche Auge nicht sichtbare Kompressionsmethode Display Stream Compression (DSC) genutzt werden.

Besitzer einer Nvidia GeForce RTX 5000 können den neuen DisplayPort-Standard mit voller Bandbreite ohne Kompression oder Einschränkungen nutzen, alle anderen Grafikkarten inklusive RDNA4 bieten dies bisher nicht, auch wenn bei RDNA3 und RDNA4 die Einschränkung auf DisplayPort 2.1 UHBR13.5 statt UHBR20 bei Nvidia eher theoretischer Natur ist.

Auch bei den beiden HDMI-2.1-Anschlüssen und dem USB-C-Port mit DP muss man bei Auflösung und Bildwiederholrate jedoch keine Einschränkungen hinnehmen. Alle vier Bildeingänge unterstützen die volle Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln mit bis zu 240 Hz. FreeSync kann im Bereich von 48 bis 240 Hz mit LFC-Support und HDR über DisplayPort und HDMI genutzt werden. Auch VRR und G-Sync-Kompatibilität ohne Modul werden vom Monitor unterstützt. Für Konsolenspieler bieten die HDMI-2.1-Anschlüsse eine Bandbreite von 48 Gbit/s, 4K-120-Hz-Unterstützung, VRR und ALLM sowie HDMI CEC, so dass der Monitor automatisch aufgeweckt und auf den Eingang der Konsole wechseln kann, wenn diese über den Controller eingeschaltet wird.

Für Besitzer eines Notebooks, das häufig auch am Monitor genutzt wird, ist besonders die Unterstützung von Power Delivery mit bis zu 98 Watt über USB-C erfreulich. So kann eine zusätzliche Docking Station in der Regel wegfallen, denn der MPG 322URX QD-OLED verfügt auch über einen KVM-Switch, so dass mit ihm verbundene Peripherie automatisch auf das aktive Gerät umgeschaltet wird.

Technische Spezifikationen des MPG 322URX QD-OLED im Vergleich

In nachfolgender Tabelle wird der MSI MPG 322URX QD-OLED einem Monitor von Asus und Gigabyte mit gleicher OLED-Generation und 32 Zoll mit 240 Hz gegenübergestellt, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu verdeutlichen.

Kein Spulenfiepen mehr

MSI hatte bei früheren QD-OLED-Modellen das Problem, dass der Monitor im Stand-by ein hörbares Spulenfiepen aufweist. Wird der Monitor nicht vollständig ausgeschaltet, ist dies hörbar und zahlreiche Berichte in Foren zeugen davon, dass es auch störend ist. Mit der aktuellen Generation ist dies kein Problem mehr, der MSI MPG 322URX QD-OLED weist auch im Stand-by kein Spulenfiepen mehr auf.

Lüfterloses QD-OLED mit über 1.000 cd/m²

Auch beim 32-Zoll-Modell verzichtet MSI auf den Einsatz eines Lüfters zur Kühlung der Technik des Monitors. Das 32 Zoll große QD-OLED-Display der 4. Generation stammt von Samsung und bietet mit UHD-Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln eine Pixeldichte von 140 ppi – weniger als die 166 ppi aktueller 27-Zoll-Monitore mit UHD-Auflösung, aber immer noch ein gestochen scharfes Bild. Die Schriftdarstellung ist auch beim größeren Modell hervorragend und zeigt nicht mehr die Probleme früherer QD-OLED-Displays. Auch im Office-Einsatz ist der Monitor somit problemlos einsetzbar, zumal das Display keine Krümmung aufweist.

Der Monitor unterstützt offiziell VESA DisplayHDR True Black 400, so dass er eine garantierte Mindesthelligkeit von 400 cd/m² besitzt. Relevant ist diese Zertifizierung im Alltag nicht, da auch der MPG 322URX QD-OLED in der Praxis bei HDR-Inhalten punktuell viel heller werden kann.

MSI gibt für den Monitor eine SDR-Helligkeit von 250 cd/m² und eine HDR-Helligkeit von 450 cd/m² an. Punktuell wird jedoch eine Spitzenhelligkeit von 1.000 cd/m² versprochen. Wie bei OLED üblich, ist die Helligkeit stark vom Weißanteil des Bildes abhängig. Je weniger erleuchtete Bereiche das Bild aufweist, desto heller kann er leuchten. Ist das ganze Bild erleuchtet, ergeben sich hingegen die genannten 250 cd/m².

Im Test erreicht der MSI MPG 322URX QD-OLED eine Spitzenhelligkeit von 1.045,6 cd/m² bei 1 % Weißanteil und wird somit noch minimal heller als das 1.034 cd/m² hell leuchtende 27-Zoll-Modell. Um diesen Spitzenwert zu erreichen, muss im OSD wieder die Begrenzung auf VESA DisplayHDR True Black 400 deaktiviert werden, da man durch diese Option die Maximalhelligkeit auf rund 450 cd/m² reduziert. Möchte man hingegen den Helligkeitsunterschied nach Weißanteil reduzieren, sollte diese Option aktiviert bleiben.

Helligkeit in Abhängigkeit des Weißanteils

Wegen dieses Verhaltens gehört bei OLED-Monitoren ein Test der Helligkeit in Abhängigkeit des dargestellten Weißanteils bei aktiviertem HDR zum Standard-Testumfang.

Wie die Tabelle verdeutlicht, ist der Helligkeitsunterschied je nach Bildinhalt erneut enorm. Zwischen den unterschiedlichen Displaygrößen ist er hingegen gering. Die Wahl, ob es ein Modell mit 27 oder 32 Zoll werden soll, wird demnach nicht anhand der Helligkeit entschieden.

Farbräume und Werkskalibrierung

MSI verspricht für das QD-OLED mit 10 Bit Farbtiefe eine durchschnittliche Farbabweichung von Delta E < 2. Die Farbraumabdeckung gibt der Hersteller wie folgt an:

Zahlreiche OLED-Schutzfunktionen

Potenzielle Käufer sorgen sich weiterhin vor Einbrenneffekten bei OLED-Monitoren. Deshalb bietet auch MSI mit „OLED Care 2.0“ zahlreiche Funktionen an, die genau dies verhindern sollen. Zudem gewährt MSI eine 3-jährige Burn-In-Garantie, die die normale Garantie des Monitors erweitert.

OLED Care besteht aus mehreren Techniken. Das bekannte Pixel Shift bewegt die Pixel des Bildschirms in regelmäßigen Abständen, sodass Bilder nicht immer an exakt derselben Position angezeigt werden. Boundary Detection passt die Helligkeit der Grenze zwischen zwei Bildern oder zwischen Bild und Hintergrund nach einer vorgegebenen Zeit an. Panel Protect aktiviert nach 4 Stunden Betriebszeit beim Ausschalten die Pixel-Refresh-Funktion. Zudem werden die Taskbar, Logos und statische Inhalte auf dem Display erkannt, um an diesen Stellen die Helligkeit zu reduzieren, was die Gefahr von Einbrenneffekten deutlich reduziert. Wer all diese Funktionen nicht nutzen möchte, kann sie im OSD auch deaktivieren.

Design, RGB und Ergonomie

Das Design des MSI MPG 322URX QD-OLED entspricht dem des MSI MPG 272URXDE QD-OLED (Test). Und auch wenn der Standfuß eine Höhenverstellung um 110 mm, ein Drehen um 30 Grad in jede Richtung und ein Neigen um +15 beziehungsweise -5 Grad ermöglicht, fehlt dem größeren Modell im Vergleich zum 27-Zoll-Bruder die Pivot-Funktion. Das Display lässt sich auf dem Standfuß lediglich leicht zu beiden Seiten kippen, was jedoch eher störend als hilfreich ist, weil es keine klare Einrastposition in der Nullstellung gibt. So ist es anfänglich immer etwas mühsam, den Monitor gerade auszurichten. Eine Aussparung im Standfuß dient zur Führung der Kabel.

Auch das größere Modell verfügt über eine dezente RGB-Beleuchtung an der Rückseite. Wie beim kleineren Monitor wird nur ein kleiner Bereich mit MSI-Schriftzug im oberen Bereich mit RGB-LEDs hinterlegt. Im OSD und der App lassen sich die Effekte einstellen, wobei das OSD wieder keine umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten bietet.

Die Verarbeitung des MSI MPG 322URX QD-OLED ist erneut tadellos.

Viele Optionen im OSD

Auch bei der Bedienung und dem OSD bietet der MSI MPG 322URX QD-OLED die von MSI inzwischen gewohnten, umfangreichen und gut strukturierten Optionen.

Durch die Einstellungen wird mit dem 5-Wege-Joystick navigiert, der unten in der Mitte an der Rückseite des Monitors platziert ist. Daneben sind eine Makro-Taste und der Ein-/Ausschalter positioniert.

Auch bei den Bildmodi gibt es keine Änderungen, weshalb Freunde gepflegter Bildqualität wieder nur zwischen Premium Color, User und sRGB wählen sollten, wenn sie nicht entweder Farbe, Sättigung oder Schärfe – oder alles zusammen – aus dem Ruder laufen lassen wollen. In jedem Bildmodus kann der Nutzer eigene Anpassungen vornehmen, die gespeichert bleiben, bis man sie zurücksetzt.

Unter dem Eintrag „Display HDR“ kann man wie bereits erwähnt wählen, ob man das VESA-Profil True Black 400 oder aber „Peak 1000 nits“ nutzen möchte, was sich auf die Maximalhelligkeit (450 oder 1.000 cd/m²) auswirkt.

Auch für Spieler stehen beim 32-Zoll-Modell wieder einige Optionen bereit, die im Spiel unterstützend eingreifen und einen Vorteil verschaffen sollen.

Eine Option im OSD vermissen werden nur die wenigsten Nutzer. MSI bietet erneut im Vergleich zur Konkurrenz führende Optionen und Funktionen.

MSI Gaming Intelligence am PC

Möchte man sich nicht mit dem Joystick durch das On-Screen-Menü klicken, muss man das auch nicht. Die Software MSI Gaming Intelligence bietet alle Einstellungsmöglichkeiten auch am PC, wenn man den Monitor über USB mit diesem verbindet. Mitunter gehen die Optionen in der Software auch über die Funktionalität im OSD hinaus.

Leistungsaufnahme

Die Leistungsaufnahme des MSI MPG 322URX QD-OLED beträgt auf dem Windows-Desktop mit 60 Hz und aktivierter RGB-Beleuchtung 46,1 Watt, was rund 5 Watt mehr sind als beim 27-Zoll-Modell, das unter gleichen Bedingungen eine Leistungsaufnahme von 41,0 Watt aufweist. Stellt man die Bildwiederholfrequenz auf 240 Hz ein, steigt die Leistungsaufnahme leicht auf 49,1 Watt. Das 27-Zoll-Modell benötigt in diesem Fall 46,2 Watt, also nur rund 3 Watt weniger.

Helligkeit und Farbtreue des MSI MPG 322URX QD-OLED

Messung der Homogenität

Die Messungen zur Helligkeit und Farbtreue des MSI MPG 322URX QD-OLED wird im Bildmodus sRGB und Nutzer durchgeführt. Die Farbtemperatur fällt im Modus sRGB mit 6.507 Kelvin hervorragend aus. Im Modus Nutzer ist sie mit 6.512 Kelvin kaum schlechter. Hier schlägt der 32-Zoll-Monitor das 27-Zoll-Pendant mit rund 6.250 Kelvin.

Die Homogenität des MSI MPG 322URX QD-OLED fällt ebenfalls hervorragend aus und ist OLED-typisch deutlich besser als beispielsweise bei einem IPS-Display. Das kleinere Modell ist in diesem Punkt dem größeren Monitor aber minimal überlegen. Die Unterschiede, die sich mit einem Colorimeter zweifellos messen lassen, sind mit dem bloßen Auge aber dennoch auch bei vollflächig einfarbiger Darstellung nicht zu erkennen. Mit rund 260 cd/m² bei der vollflächigen Darstellung von Weiß im SDR-Modus ist der Monitor in etwa so hell wie das 27-Zoll-Modell und erreicht die von MSI genannten 250 cd/m² abermals.

Perfektes Schwarz

Wie bei allen OLED-Monitoren gilt auch beim MPG 322URX QD-OLED, dass man sich um den Kontrast und Schwarzwert keinerlei Gedanken machen muss. Ist das Bild schwarz, leuchten keine Pixel, sondern sind ausgeschaltet. Kontrast und Schwarzwert fallen bei dieser Displaytechnologie deshalb perfekt aus.

Auch beim größeren MSI-Monitor gilt jedoch, dass man bei QD-OLED aufgrund ihrer Oberflächenbeschichtung auf den Lichteinfall auf das Display achten muss, da diese dann grau aussehen. Es ist deshalb ratsam, den Monitor so auszurichten, dass keine Lichtquelle direkt auf das Bild trifft.

Die minimale Helligkeit bei der Darstellung von Weiß beträgt maximal 29,7 cd/m². Auch für das 32-Zoll-Modell gilt deshalb, dass er bei minimaler Helligkeitseinstellung durchaus etwas dunkler hätte ausfallen können.

Messung der Farbtreue

ComputerBase testet die Farbwiedergabe des MSI MPG 322URX QD-OLED mit Portrait Displays‘ Calman-Color-Calibration-Software. Sie vergleicht die dargestellte Farbe des Monitors mit der vom Programm angezeigten Farbe. Interessant an dieser Stelle sind insbesondere der durchschnittliche und der maximale Delta-E-Wert sowie das Delta-E-2000-Diagramm, da sie angeben, wie stark die Farbwiedergabe von dem ausgewählten Farbstandard abweicht. Eine Abweichung von 1 dE ist für das menschliche Auge so gut wie nicht sichtbar. Ein kalibriertes Display sollte so eingestellt sein, dass die durchschnittliche Abweichung unter 3 dE und das maximale dE unter 5 liegt. Eine Abweichung über 3 dE wird als sichtbar für das menschliche Auge aufgefasst. Unkalibrierte Monitore liegen normalerweise weit darüber. Das Delta-E-2000-Diagramm zeigt die Abweichung für jeden gemessenen Farbwert an.

Im dargestellten CIE-1976-Chart des MPG 322URX QD-OLED ist zu sehen, welche Farbpunkte wie stark vom angestrebten Farbwert abweichen. Bei einem optimal eingestellten Display sollten alle Punkte innerhalb der Quadrate liegen.

Der MSI MPG 322URX QD-OLED weist im Modus sRGB in Calman eine durchschnittliche Abweichung von 2,2 Delta E und eine maximale Abweichung von 4,0 Delta E auf. Minimal mehr als das 27-Zoll-Modell von MSI, aber noch problemlos innerhalb der Toleranzen.

Wie der ebenfalls gemessene Bildmodus „Nutzer“ zeigt, ist dieser keine sinnvolle Alternative, wenn man möglichst realistische Farben möchte. Mit einer durchschnittlichen Abweichung von 4,5 Delta E und einer maximale Abweichung von 7,7 Delta E sind diese sichtbar und außerhalb der angestrebten Intervalle. Der sRGB-Modus ist auch beim 32-Zoll-Modell der Modus mit der besten Farbwiedergabe unter den vorauswählbaren Profilen.

Display- und Input-Lag (Beta)

Die eingeführten Messungen zum Display- und Input-Lag befinden sich weiterhin im Betastadium und ComputerBase bittet sie auch als solche zu verstehen, da beide Messmethoden Vor- und Nachteile haben. Darüber hinaus wirken sich viele Faktoren bei den Display-Einstellungen auf das Ergebnis aus, die es noch näher zu analysieren gilt. Sie sind insbesondere als Vergleich der Bildschirme unter gleichen Testbedingungen zu verstehen statt als absolute Messwerte. Bei den Messungen wird immer die schnellste Display-Einstellung („Response Time“ oder „Overdrive“) im OSD gewählt, sofern in den Diagrammen nichts anderes angegeben ist.

Input-Lag

Den Input-Lag misst ComputerBase mit Hilfe einer umgebauten Maus, an deren Schalter eine LED gelötet wurde, um die Verzögerung zwischen Knopfdruck und wahrnehmbarer Umsetzung auf dem Display optisch analysieren zu können. Diese Messung ist ebenfalls nicht als absoluter Wert zu betrachten, da der Input-Lag von den eingesetzten Komponenten des PCs abhängig ist und die Auswertung ebenso Toleranzen beinhaltet. Auch in diesem Fall ist das Ziel somit, vielmehr einen Vergleich unter getesteten Monitoren zu ermöglichen, als einen allgemein gültigen absoluten Wert zu ermitteln. Displays mit nur sehr geringem Unterschied sollten aufgrund der nicht zu verhindernden Messtoleranzen als ebenbürtig angesehen werden. Während die Monitore beim Display-Lag methodenbedingt alle mit 60 Hz, aber deaktiviertem VSync betrieben werden müssen, kommt bei der Messung des Input-Lags die maximale Bildwiederholfrequenz des Bildschirms bei deaktiviertem V-Sync zum Einsatz.

Auch der MSI MPG 322URX QD-OLED ist sehr schnell und im Test sogar noch etwas schneller als der MSI MPG 272URX QD-OLED. 22,2 ms Input Lag sorgen für eine Platzierung im Spitzenfeld – ein hervorragendes Ergebnis.

Display-Lag

Beim Display-Lag wird die reine Verzögerung durch die Bildverarbeitung und Ausgabe des Monitors betrachtet. Sie ist vom Input-Lag, also der Verzögerung, bis eine Eingabe auf dem Bildschirm wahrnehmbar umgesetzt wird, zu unterscheiden. Den Display-Lag misst ComputerBase dabei mit der sogenannten CRT-Methode, bei der ein analoger CRT alias Röhrenmonitor als Basis und Referenzwert dient und anhand eines präzisen Millisekundenzählers auf dem CRT und LCD die Ausgabe durch zahlreiche Fotos mit sehr kurzer Verschlusszeit verglichen wird. In der Praxis muss einschränkend gesagt werden, dass auch diese Messungen nur als Näherungswerte betrachtet werden sollten, die nicht immer den tatsächlichen Wert darstellen müssen. Aufgrund immer gleicher Testbedingungen ermöglichen sie aber einen guten Vergleich verschiedener getesteter Monitore untereinander, weshalb einige bereits getestete und zukünftig im Test vertretene Displays als Vergleich dienen.

Auch beim Display-Lag ist der 32-Zoll-Monitor minimal schneller als der MSI MPG 272URX QD-OLED – allerdings erst an dritter Nachkommastelle. Beim Display- und Input-Lag liefert MSIs 240-Hz-Monitor also auch mit 32 Zoll ab.

Fazit

Wem ein 27-Zoll-Monitor mit UHD, QD-OLED und 240 Hz, wie der MSI MPG 272URXDE QD-OLED (Test), zu klein ist, der kann bedenkenlos zum größeren Modell, dem MSI MPG 322URX QD-OLED, greifen. Auch das 32-Zoll-Modell überzeugt im Test mit einem hervorragenden Bild, das vor allem im sRGB-Modus eine hohe Farbgenauigkeit aufweist, schnellen Schalt- und Reaktions- sowie kurzen Latenzzeiten und einer hohen Spitzenhelligkeit von mehr als 1.000 cd/m² und einer perfekten Farbtemperatur, die auch den 27-Zoll-Monitor noch einmal übertrifft. Und mit mit DisplayPort 2.1a UHBR20 muss man auch beim Einsatz aktueller High-End-Grafikkarten keine Kompromisse eingehen.

Probleme früherer Generationen wie das Spulenfiepen im Stand-by hat MSI mit dem neuen Modell ausgemerzt. Auf eine Pivot-Funktion muss man beim größeren Modell zwar verzichten, aber dies ist wohl die Funktion, die Spieler am wenigsten vermissen werden. Dennoch wäre beim Standfuß eine Arretierung auf Nullstellung wünschenswert, wenn sich das Display schon leicht kippen lässt.

Mit einem integrierten KVM-Switch, Funktionen wie Picture in Picture und Picture by Picture sowie einem USB-C-Anschluss mit DisplayPort, der verbundene Geräte mit bis zu 98 Watt über Power Delivery versorgen kann, eignet sich der MSI-Monitor auch als perfekter Home-Office-Hybrid, an dem tagsüber das Notebook angeschlossen wird, bevor nach der Arbeit der eigene PC zum Spielen übernimmt. Und wer gar keinen Fernseher mehr besitzt, kann Dank HDMI 2.1, VRR und ALLM auch Spielekonsolen im 4K-120-Hz-Modus an den Monitor anschließen.

Mit einem Preis ab 1.399 Euro ist der MSI MPG 322URX QD-OLED im Handel deutlich teurer als der MSI MPG 272URXDE QD-OLED, der derzeit ab 1.169 Euro erhältlich ist.

Die einzigen Konkurrenten mit 32 Zoll, 240 Hz, OLED und DisplayPort 2.1 UHBR20 sind der Asus ROG Swift OLED PG32UCDMR und der Gigabyte AORUS FO32U2P. Der Asus ROG Swift OLED PG32UCDMR kostet aktuell ab 1.587 Euro, der Gigabyte AORUS FO32U2P ist ab 1.043 Euro erhältlich und somit deutlich günstiger. Verzichtet man auf die UHBR20-Einschränkung, kann man OLED-Monitore dieser Größe mit 240 Hz auch schon für unter 1.000 Euro erwerben, wobei man generell darauf achten sollte, die aktuelle QD-OLED-Generation zu kaufen.

ComputerBase hat den MPG 322URX QD-OLED leihweise von MSI zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.

(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.

Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

Retro-Konsole: Vectrex Mini erreicht Crowdfunding-Ziel in 12 Minuten

Die im vergangenen August auf der Gamescom erstmals vorgestellte, verkleinerte Neuauflage der Anfang der 1980er-Jahre bekannten Vectrex-Konsole hat ihr Finanzierungsziel von 110.000 Euro bereits nach wenigen Minuten erreicht. Damit dürfte der geplanten Retro-Version der einst wegweisenden Spielkonsole nichts mehr im Wege stehen.

Kaum gestartet, schon ein Erfolg

Seit 16 Uhr des gestrigen Montags können Interessierte die Entwickler des Vectrex Mini bei ihrer Umsetzung der Neuauflage unterstützen. Dabei erhielten diese so viel Zuspruch für ihr Projekt, dass bereits um 16.12 Uhr das ursprüngliche Finanzierungsziel von 110.000 mit 602 Unterstützer erreicht wurde.

Nicht einmal 45 Minuten später hatte das Projekt mit 1.144 Unterstützern bereits 220.000 Euro erzielt, womit sich die zur Realisierung benötigte Summe verdoppelt hatte. Nach rund zwölf Stunden stand die Kampagne bei mehr als 440.000 Euro, getragen von 2.247 Unterstützern. Der Verlauf verdeutlicht, dass für Retro-Konsolen weiterhin ein durchaus lukrativer Markt besteht.

Verschiedene Varianten bereits nicht mehr erhältlich

So war die auf lediglich 50 Exemplare beschränkte und zum Preis von 99 Euro erhältliche „Founder’s Edition“ bereits nach wenigen Minuten vollständig vergriffen. Gleiches gilt für die „Early Bird“-Edition, die für 129 Euro an 300 Unterstützer vergeben wurde und ebenfalls nicht mehr erhältlich ist. So ist aktuell nur noch die reguläre Version verfügbar, die weiterhin zu einem Preis von 149 Euro angeboten wird. Darüber hinaus ist ebenso das „All-in Pack“-Bundle für 249 Euro erhältlich, das neben dem Vectrex Mini auch das für 75 Euro separat erhältliche Bluetooth Control Panel, ein Buch über die Geschichte des Originals sowie ein T-Shirt umfasst. Für diese Variante haben sich am Ende 200 Unterstützer entschieden.

Zudem wird von den Initiatoren eine weiße Sonderedition angeboten, die mit 229 Euro allerdings schwerer zu Buche schlägt. Unterstützer können auch Pakete mit mehreren Exemplaren ordern, wodurch sich der Einzelpreis der Konsole verringert.

Zusätzliche Meilensteine ebenfalls bereits erreicht, weitere können folgen

Aber auch für Unterstützer des 2021 begonnenen Projektes wirkt sich der hohe Zuspruch positiv aus, denn die Finanzierungsziele sahen bei Überschreitung des angesetzten Minimalbetrages zusätzliche Features vor: So gaben die Entwickler an, ab einem Spendenziel von 150.000 Euro einen animierten Ruhemodus zu implementieren, ab 200.000 Euro sollte eine Nachbildung einer originalen Vectrex-Cartridge hinzukommen. Für das Erreichen der 250.000-Euro-Marke wurde zusätzlich eine Aufbewahrungsbox für die klassischen Overlay-Karten angekündigt, während bei 300.000 Euro das Paket um zusätzliche Aufkleber ergänzt werden sollte. Das Überschreiten von 400.000 Euro bedeutet, dass die Konsole mit zwei weiteren Spielen ausgeliefert werden soll.

Sollte die Kampagne auch noch die 500.000-Euro-Marke erreichen, was nach aktuellem Verlauf als wahrscheinlich anzusehen ist, ist ein zusätzlicher Staubschutz vorgesehen. Falls das Projekt am Ende sogar die Marke von einer Million Euro überschreitet, wollen die Entwickler ein neues, bislang unveröffentlichtes Spiel dem Paket beilegen. Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis zum 2. Dezember 2025. Angesichts der bisherigen Entwicklung ist das Erreichen der höheren Finanzierungsziele zwar ambitioniert, aber nicht ausgeschlossen.

Geplante Auslieferung für September 2026 angekündigt

Da der bisherige Verlauf als mehr als erfolgreich anzusehen ist, dürfte der angekündigten Roadmap nichts mehr im Wege stehen: Bis Januar 2026 wollen die Entwickler den letzten Feinschliff an der Software und den elektronischen Komponenten vorgenommen haben. Im März soll die finale Version fertiggestellt werden, bevor im Mai 2026 die Vor- und im Sommer desselben Jahres die Massenproduktion beginnen soll. Die Auslieferung an die Unterstützer ist für September 2026 vorgesehen. Erfahrungsgemäß können sich bei Projekten dieser Art jedoch Verzögerungen ergeben, weshalb die genannten Termine nicht als in Stein gemeißelt anzusehen sind.

Kein Original-Display

Bei der Retro-Version ist die Bezeichnung „Mini“ zudem wörtlich zu verstehen, denn die Neuauflage besitzt lediglich ein Drittel der Größe des Originals und fällt damit deutlich kompakter aus. Zudem setzt diese vollständig auf eine Emulation der Kult-Konsole. Statt des früher verwendeten 9,4 Zoll großen Bildschirms mit Kathodenstrahlröhren kommt ein 5-Zoll-AMOLED-Panel zum Einsatz. Dass in der heutigen Zeit keine Kathodenstrahlröhren mehr hergestellt werden und eine neue Produktion solcher Displays den Kostenrahmen massiv sprengen dürfte, hatten die Entwickler bereits früh bestätigt. Teil des Projekts sind auch Nachbildungen der typischen Overlays, die beim Original direkt auf dem Bildschirm angebracht wurden.

Zum Lieferumfang sollen 12 der zu Lebzeiten des Vectrex erschienenen 28 Spiele gehören, weitere Spiele können, wie bei modernen Retro-Konsolen üblich, per SD-Karte ergänzt werden. Auf Zubehör wie den bekannten Lichtstift oder der 3D-Brille muss bei der Neuauflage jedoch verzichtet werden.

Funktionsfähiger Prototyp bereits vorgestellt

Auf mehreren Messen, darunter die Ende August beendete Gamescom, konnten Besucher bereits einen spielbaren Prototypen des Vectrex Mini ausprobieren. Neben der Neuauflage präsentierten die Entwickler auch ein vollständig funktionsfähiges Originalgerät, sodass direkte Vergleiche zwischen alter und neuer Hardware möglich waren. Dabei zeigte sich, dass die Emulation stabil läuft und das Gerät optisch wie technisch nah am Original orientiert ist.

Apps & Mobile Entwicklung

The Outer Worlds 2 unter Linux im Test

Wie gut läuft The Outer Worlds 2 (Windows-Benchmarks) unter Linux, wo es doch nicht einmal offiziell zum Steam Deck kompatibel ist? ComputerBase hat mit AMD Radeon RX, Nvidia GeForce RTX und Intel Arc nachgemessen und auch DLSS, FSR und XeSS getestet. Fazit: AMD hui, Nvidia pfui – und Intel irgendwo dazwischen.

Testsystem und Testmethodik

Beim Testsystem handelt es sich um ein- und dieselbe Plattform mit AMD Ryzen 7 7700X. Dieser ist auf einem MSI B650 Gaming Plus WiFi samt 32 GB DDR5-6000 installiert. Getestet wird offen auf einem Benchtable. Als Grafikkarten kommen von AMD eine Radeon RX 9070, von Nvidia eine GeForce RTX 5070 und von Intel eine Arc B580 zum Einsatz. Die Bildausgabe erfolgt in Full HD. Das Spiel liegt für alle Tests auf einer SSD vom Typ Corsair MP600 Core XT 2 TB.

- AMD Radeon RX 9070 16 GB

- Nvidia GeForce RTX 5070 12 GB

- Intel Arc B580 12 GB

Für Linux kommt CachyOS im aktuellen Patch-Stand mit Kernel 6.17.5, Mesa 25.2.5 und Nvidia 580.95.05 zum Einsatz. Als Desktop dient KDE Plasma 6.5.0 mit Wayland. Auch Windows 11 verfügt über alle Updates und die Treiber-Versionen Adrenalin 25.10.1, GeForce 581.57 und Arc 8135. Proton liegt als CachyOS-Version vom 17.10. vor, sie erlaubt FSR 4 unter Linux, das es dort offiziell noch nicht gibt.

Testergebnisse

Die Benchmarks finden abweichend vom regulären Windows-Test von The Outer Worlds 2 statt. Alle Benchmarks wurden neu erstellt. Wichtig ist dabei anzumerken, dass die Sequenz in diesem Test fordernder ist als im Windows-Test und auch deshalb das Ergebnis nicht 1:1 übertragen werden kann.

Die 20-sekündige Testsequenz in „Paradise Island“ wird für GeForce- und Radeon-Karten mit Upsampling „Ausgeglichen“ durchgeführt. Die im Gegensatz zum großen Windows-Test angepasste Einstellung ist der geringeren Monitor-Auflösung geschuldet. DLSS 4 und FSR 4 laufen beide nativ unter Linux; OptiScaler wird hier nicht benötigt. Die Intel-Grafikkarte setzt auf XeSS „Ultra-Quality“. Ansonsten sind die restlichen Einstellungen gleich. Das Preset ist Sehr-Hoch und Raytracing wird abwechselnd mit aktiviertem Hardware-Lumen und ohne getestet.

Benchmarks mit AMD Radeon RX 9070

Aktuelle Radeon-RX-Grafikkarten mit RDNA 4 können sich im Linux-Test zu The Outer Worlds 2 hervortun. Nicht nur funktioniert FSR 4 mit CachyOS auf Anhieb, auch läuft der Unreal-Engine-Titel auf dem verwendeten System minimal besser unter Linux als unter Windows.

Die richtige Überraschung aber kommt erst beim Einsatz von Hardware-Raytracing. Hier gelingt es Linux sogar schneller zu sein als unter Windows – in der Regel ist Raytracing die Achillesferse von AMD unter Linux.

Der Grund hierfür liegt vermutlich in den hohen Anforderungen des Spiels an die CPU. Leider stand kein anderer Prozessor zur Verfügung, um diese These zu bestätigen. Dass The Outer Worlds 2 allerdings sehr CPU-lastig ist, ist gemeinhin bekannt. Erklären würde es das Ergebnis allemal, da Spiele unter Linux in CPU-kritischen Szenarien aufgrund des geringeren Overheads besser abschneiden.

Benchmarks mit Nvidia RTX 5070

Nvidias GeForce enttäuscht in The Outer Worlds 2 unter Linux. Konkret stehen technische Probleme im Weg. Diese können am verwendeten Proton liegen oder dem Nvidia-Treiber. So oder so verweigert The Outer Worlds 2 den Dienst, wenn DLSS aktiviert wird. Das gilt sowohl für CachyOS-Proton als auch die reguläre Proton-Experimental-Version.

Die Probleme zeigen sich durch ein Einfrieren des Spiels. Nur im Raytracing-Test gelang es drei Durchläufe zu absolvieren. Interessanterweise ist die Performance hier ähnlich wie unter Windows. Die üblichen 20 bis 40 Prozent Leistungsverlust wie sonst bei Nvidia unter Linux tauchen nicht auf.

Allerdings lässt sich nicht verifizieren, ob das Spiel auch alle Optionen so übernimmt, wie sie im Menü eingestellt sind. Bei den Benchmarks ohne Raytracing war keine Protokollierung der Bildrate möglich, allerdings bewegten sich die FPS im Bereich der 60. Kurzum: Zum aktuellen Stand läuft The Outer Worlds 2 unter Linux nicht richtig mit Nvidia. Zukünftige Patches könnten das ändern.

Benchmarks mit Intel Arc B580

The Outer Worlds 2 funktioniert auch mit Intels Battlemage-Grafikkarten. Der Performanceverlust ist zwar stellenweise deutlich, aber spielbar ist der Titel allemal. 29 Prozent weniger Leistung muss man als Linux-Spieler in Kauf nehmen. Damit landet das Spiel mit den Einstellungen im semi-flüssigen 30-FPS-Bereich. Da die Frametimes stabil sind, steht einer Spielesitzung mit Intel nichts im Weg, lediglich die Grafikregler müssen angepasst werden.

Technisch ist Outer Worlds 2 auch mit Hardware-Raytracing auf Intels-Grafikkarten lauffähig. Allerdings landen dann in etwa 6 FPS auf dem Bildschirm, was mehr einer Diashow gleicht. Die Option muss zum Spielen daher unbedingt deaktiviert bleiben.

Fazit

Linux-Spieler mit moderner AMD-Grafikkarte werden auch mit der Windows-Version von The Outer Worlds 2 glücklich. Nicht nur funktioniert FSR 4 direkt ab Werk, auch kann sich die Performance mehr als sehen lassen. Ohne Raytracing sind Windows und Linux hier gleichauf. Wer mit Raytracing spielt, erhält sogar mit Linux mehr FPS – ein Novum, weil die Raytracing-Implementierung von AMD-Karten unter Linux oft weit hinterherhinkt, auch wenn es in diesem Fall wohl auf die verwendete CPU zurückzuführen ist.

Generell ist The Outer Worlds 2 ein Titel für Open-Source-Gamer, denn auch Intel-Spieler können direkt ab Release mit relativ guter Performance spielen. Zwar liegt die Leistung hinter der unter Windows, doch dafür, dass Intel oft Probleme unter Linux hat, funktioniert es gut.

Lediglich die Raytracing-Performance lässt zu wünschen übrig.

Davon kann bei Nvidia keine Rede sein: Beim Einsatz von DLSS friert das Spiel ein. Das mag aktuell ein Treiber- respektive Proton-Bug sein, doch zeigt es erneut, dass AMD unter Linux die aktuell bessere Wahl ist.

Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

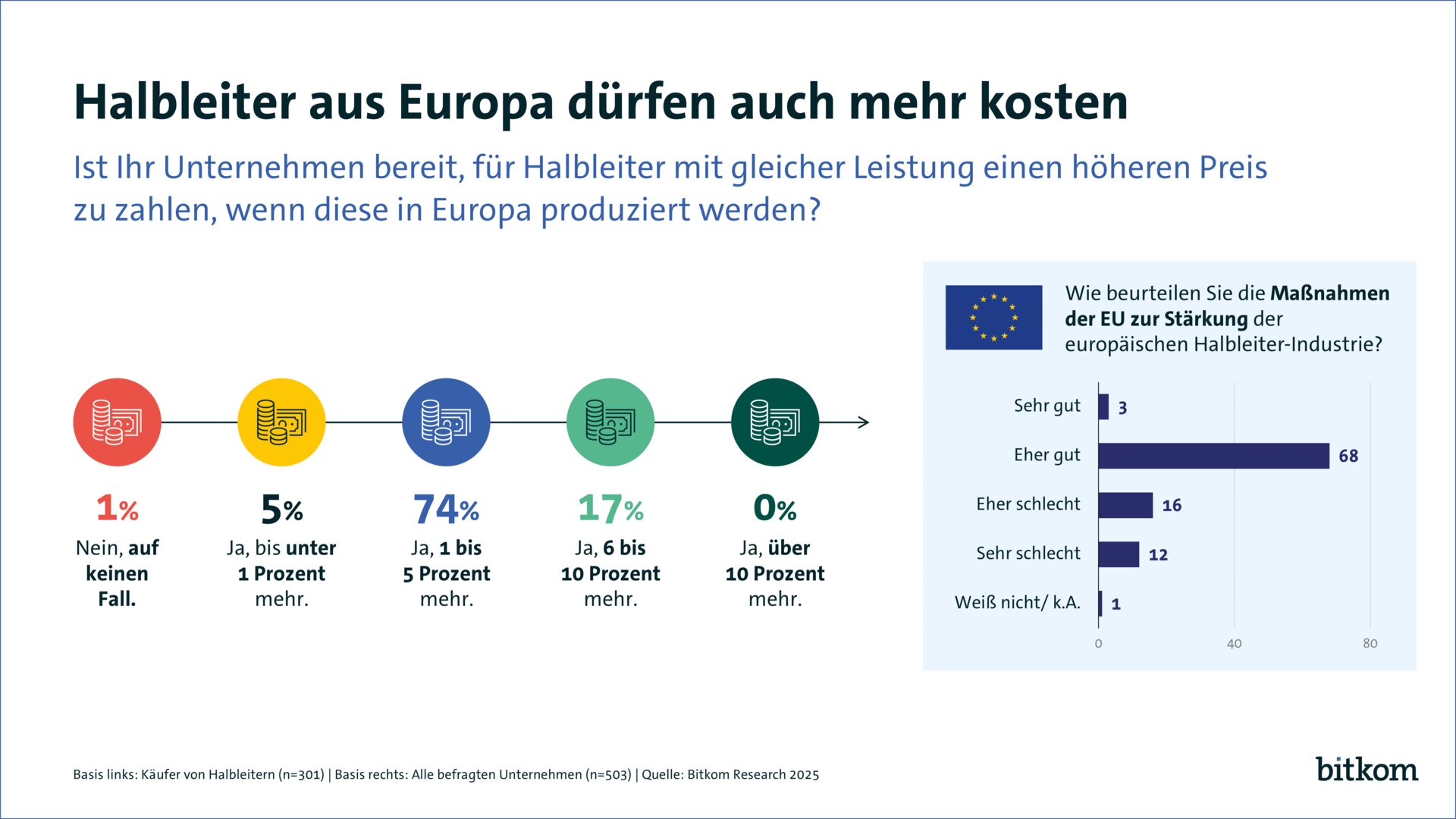

Umfrage bei Unternehmen: Halbleiter „Made in Europe“ dürfen kaum mehr kosten

Europäische Unternehmen sind in vielen Bereichen von ausländischen Halbleiterfertigern abhängig und müssen sich auf die Verfügbarkeit dieser verlassen können. Eine Mehrheit der vom Bitkom befragten Unternehmen würde auch europäische Halbleiter kaufen, sofern diese maximal 5 Prozent teurer sind als die aktuellen Bezugsquellen.

Der Bitkom hat Unternehmen in Deutschland befragt, ob diese bereit dazu wären, für Halbleiter mit gleicher Leistung einen höheren Preis zu bezahlen, wenn diese in Europa produziert werden. Befragt wurden 503 Unternehmen aus verarbeitendem Gewerbe und ITK-Dienstleistungen ab 20 Beschäftigten in Deutschland, darunter 457 Unternehmen, die Halbleiter verwenden. Die Befragung fand telefonisch von KW 30 bis KW 36 statt.

96 Prozent würden etwas mehr zahlen

Der repräsentativen Umfrage zufolge würden knapp 8 von 10 Unternehmen (74 Prozent) bis zu 5 Prozent mehr für in Europa produzierte Halbleiter ausgeben, sofern die Leistung nicht schlechter als die ihrer ausländischen Konkurrenz ausfällt. Noch 17 Prozent der Unternehmen gaben an, für europäische Halbleiter mit gleicher Leistung sogar bis zu 10 Prozent mehr auszugeben. Kein einziges Unternehmen zeigte sich hingegen bereit dazu, einen Aufschlag von mehr als 10 Prozent zu zahlen. 5 Prozent der Firmen gaben an, dass in Europa produzierte Halbleiter maximal 1 Prozent teurer ausfallen dürfen. Nur 1 Prozent verneinte vollständig, dass europäische Halbleiter mehr kosten dürfen.

Somit zeigten sich insgesamt 96 Prozent der befragte Unternehmen bereit dazu, einen kleineren bis mittleren Aufpreis gegenüber Halbleitern außerhalb der EU zu zahlen.

Thema kochte mit Nexperia wieder hoch

Zuletzt kochte das Thema rund um den Halbleiterhersteller Nexperia hoch. Die Befragung erfolgte aber noch vor den aktuellen Lieferengpässen. Nexperia gehörte zu NXP in den Niederlanden und wurde 2017 nach China verkauft. Jüngst übernahm die niederländische Regierung die Kontrolle, nachdem die stetig wachsende Nähe zu China zum Problem wurde und nicht mehr gewährleistet werden konnte, dass wichtige Produkte auch den europäischen Bürgern zur Verfügung stehen. Die von China als Reaktion darauf verhängten Exportkontrollen machten deutlich, wie abhängig zum Beispiel Autohersteller von einzelnen ausländischen Halbleiterunternehmen sind.

Maßnahmen der EU werden zum Großteil begrüßt

Befragt wurden die Unternehmen auch dazu, wie sie die Maßnahmen der EU zur Stärkung der europäischen Halbleiter-Industrie beurteilen. 68 Prozent gaben an, dass die EU einen „eher guten“ Job mache. 3 Prozent der Firmen vergaben ein „sehr gut“. Als „eher schlecht“ bewerteten 16 Prozent der befragten Unternehmen die Maßnahmen, 12 Prozent sogar „sehr schlecht“. 1 Prozent der Befragten stimmte mit „Weiß nicht/k.A.“ ab.

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online