Apps & Mobile Entwicklung

Warum R und L auf Kopfhörern nicht nur Deko ist

Es wirkt fast banal: zwei Buchstaben, kaum mehr als aufgedruckt – L und R. Links, rechts. Wer Kopfhörer aufsetzt, liest sie beiläufig ab, setzt die Dinger auf die Ohren, fertig. Aber warum eigentlich? Würde es nicht genauso klingen, wenn man die Muscheln vertauscht? Die kurze Antwort: nein. Die lange Antwort erzählt davon, wie unser Gehirn Klang sortiert – und warum ein falsch aufgesetzter Kopfhörer eine ganze Klangarchitektur zum Einsturz bringen kann.

Wie Kopfhörer unser Gehirn austricksen

In-Ears verraten es noch haptisch: Das falsche Ohr passt schlicht nicht. Bei Over-Ears hingegen wirkt es auf den ersten Blick egal. Doch in Wahrheit steckt hinter L und R ein akustisches Versprechen. Stellt Euch ein Theater vor. Alle Schauspieler drängen sich in einer Linie direkt vor Euch, jede Stimme überlagert die andere. Das ist Mono. Nun dieselbe Szene in einem weiten Raum: Stimmen links, Bewegungen rechts, ein Echo aus der Tiefe. Das ist Stereo. Genauso kartiert Euer Gehirn Musik, Filme und Spiele: Gitarre links, Schlagzeug rechts, die Stimme mittig. Das Klangbild entsteht nicht auf der Bühne, sondern im Kopf.

Dreht man Kopfhörer einfach um, verschiebt sich die akustische Bühne. Schritte, die eigentlich von rechts kommen sollten, erklingen von links. Ein vorbeifahrendes Auto wechselt die Straßenseite. Das Ohr hört zwar weiter brillant, doch das Gehirn stolpert über die Inkonsistenz. Besonders in orchestraler Musik – wenn Violinen traditionell links sitzen und Blechbläser rechts – bricht die vertraute Ordnung zusammen.

Hinzu kommt: Moderne Kopfhörer sind oft ergonomisch geformt. Sie liegen schlicht unbequem, wenn man sie seitenverkehrt trägt. Hersteller machen damit nicht nur Gebrauchsvorschriften, sondern lenken den Klang bewusst in die richtige Richtung.

Musik als Spiel mit Raum

Musiker nutzen diese Links-/Rechts-Trennung seit Jahrzehnten bewusst. Die Beatles ließen in „Strawberry Fields Forever“ ganze Klangschichten wandern – für damalige Hörer ein fast psychedelisches Erlebnis. Jimi Hendrix platzierte in „Purple Haze“ Gitarrenriffs so, dass sie im Kopf kreisten. Pink Floyd machten in „Money“ die Registrierkassen selbst zum räumlichen Instrument. Und Led Zeppelin ließen in „Whole Lotta Love“ Vocals wie durch den Raum schweben. Ohne L und R wäre das alles nicht mehr als Tonbrei. Mit L und R wird Musik zur Bühne – und der Kopf zum Konzertsaal. Hier sind ein paar Songs (mit Links zu Spotify), die den Stereo-Effekt ziemlich gut ausnutzen und bei denen man unbedingt Kopfhörer aufsetzen sollte:

- The Beatles – Strawberry Fields Forever

- Jimi Hendrix – Purple Haze

- Pink Floyd – Money

- Led Zeppelin – Whole Lotta Love

- Queen – Bohemian Rhapsody

- Daft Punk – Giorgio by Moroder

- Radiohead – Everything in Its Right Place

Der nächste Schritt: 3D-Klang

Stereo ist dabei längst nicht das Ende. Spatial Audio und 3D-Sound bauen genau darauf auf. Sie erweitern die Achse zwischen links und rechts in Tiefe und Höhe. Möglich machen das Headtracking und psychoakustische Tricks: minimale Laufzeitunterschiede, subtile Reflexionen, winzige Frequenzverschiebungen. Wenn der Kopf sich dreht, bleibt die Klangquelle stabil – als stünde sie wirklich im Raum. Doch das Fundament bleibt Stereo. Ohne die disziplinierte Trennung von links und rechts gäbe es keine Basis, Klang virtuell im Raum zu verankern.

Apps & Mobile Entwicklung

Innovationen zur CES: Samsung zeigt LPDDR6, Detachable AutoSSD und kurze PCIe-5.0-SSD

Die Liste der „CES Innovation Awards“ enthüllt kommende Speicherprodukte von Samsung. Darunter den ersten LPDDR6, eine modulare SSD für Autos, eine im wahrsten Sinne neu aufbereitete T7 Portable SSD sowie einen neuen Formfaktor für die PCIe-5.0-SSD PM9E1.

Samsung LPDDR6 mit 10,7 Gbit/s in 12 nm

Die CES 2026 findet zwar erst im Januar statt, doch wie üblich stehen bereits im Vorfeld Preisträger für innovative Produkte fest. Eine ganze Reihe „CES Innovation Awards“ wird Samsung einheimsen. Darunter ist der erste Embedded-RAM der Generation LPDDR6. Den LPDDR5-Nachfolger fertigt Samsung in 12 nm und will dank dynamischer Stromverwaltung eine 21 Prozent höhere Energieeffizienz als beim Vorgänger erreichen.

Die Datenrate des LPDDR6 soll auf 10,7 Gbit/s pro Pin steigen. Außerdem sollen neue Sicherheitsfunktionen Einzug halten. Es ist davon auszugehen, dass Samsung LPDDR6 wie auch der Konkurrent SK Hynix ab dem nächsten Jahr anbieten wird.

Detachable SSD für Autos (AM9C1 E1.A)

Längst spielen SSDs auch im Automobilsektor eine Rolle. Hier setzt Samsung auf ein neues, modulares Design, bei dem Controller und NAND voneinander getrennt werden. Den neuen Formfaktor nennt Samsung E1.A und zeigt die Serie AM9C1 E1.A als erste „Detachable AutoSSD“. Diese besitzt eine Art Klipphalterung für einen schnellen Wechsel, soll aber Vibrationen und hohen Temperaturen im unwirtlichen Autoumfeld Stand halten.

Der modulare Ansatz soll gegenüber Embedded-Storage nicht nur den Wechsel vereinfachen, sondern auch Vorteile bei der Wärmeabfuhr und der Haltbarkeit bieten. Auf der technischen Seite ist von einem PCIe-4.0-Controller in 5-nm-Fertigung und V-NAND der 8. Generation die Rede.

Portable SSD T7 wird recycled

Im wahrsten Sinne neu aufbereitet wird die externe SSD der Serie Samsung Portable SSD T7 (Test). Nach Angaben von Samsung wird das Gehäuse der neuen „Samsung SSD T7“ erstmals zu 100 Prozent aus recycletem Aluminium bestehen. Das Material soll aus stillgelegten Smartphones gewonnen werden. Zusammen mit einer Verpackung aus aufbereitetem Papier will Samsung so einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten. Technische Eckdaten werden an dieser Stelle aber nicht verraten.

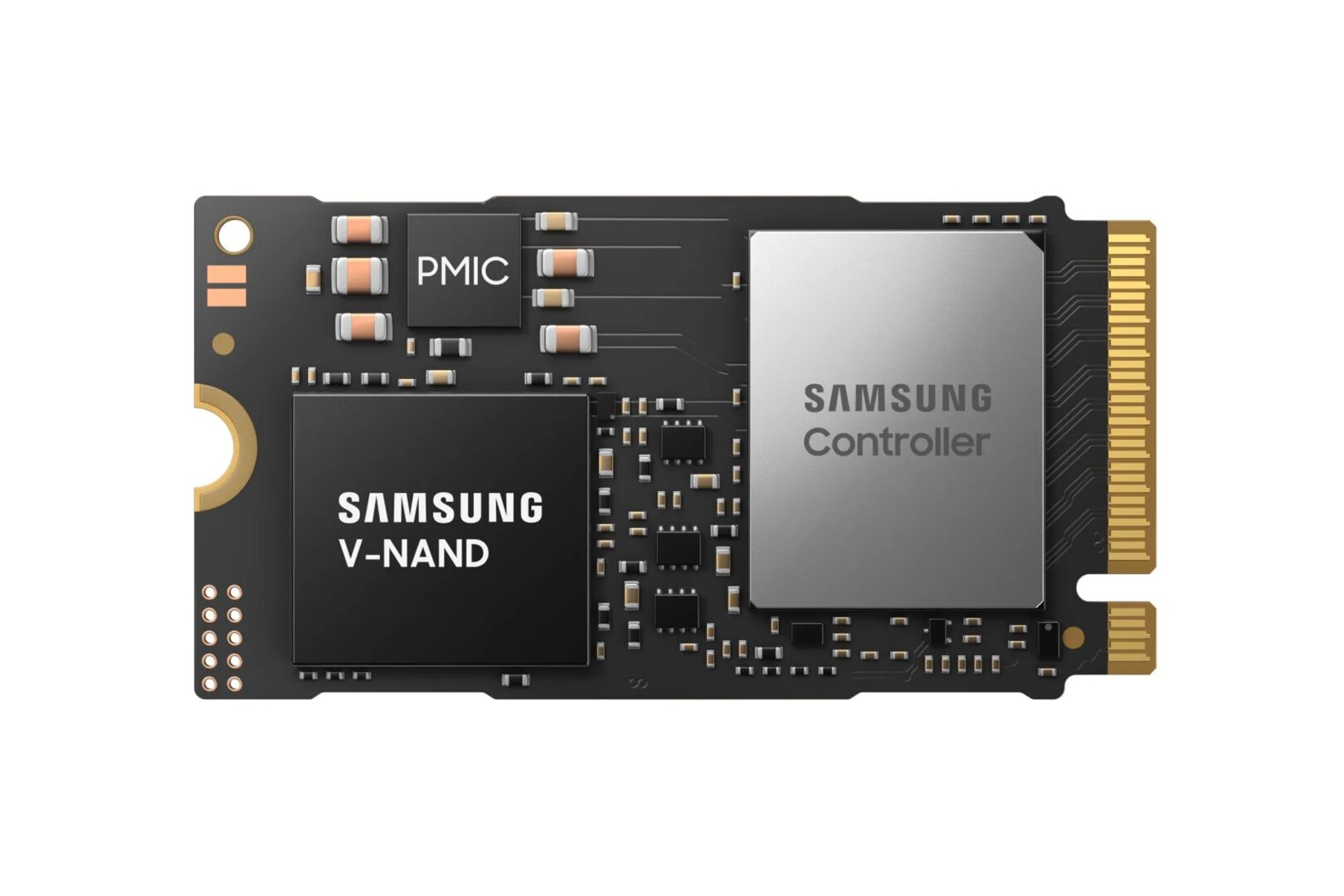

Samsungs erste PCIe-5.0-SSD in M.2 2242

Schon vor über einem Jahr hatte Samsung mit der PM91E seine erste PCIe-5.0-SSD für den OEM-Sektor, also die Hersteller von PC und Notebook, präsentiert. Diese liegt bisher im gängigen M.2-2280-Formfaktor vor, der 80 mm Länge misst. Zur CES wird aber eine 42 mm kurze Variante der PM91E präsentiert, die also dem Format M.2 2242 entspricht. Trotzdem soll sie Transferraten von bis zu 14,8 GB/s beim Lesen und 13,4 GB/s beim Schreiben erreichen. Die maximale Speicherkapazität der Serie soll 4 TB betragen.

Wenig überraschend nutzt auch die kleine PM91E den Presto-Controller in 5 nm, der auch beim Retail-Produkt Samsung 9100 Pro (Test) zum Einsatz kommt. Dieser wird mit TLC-NAND der 8. Generation (236 Layer) kombiniert.

Die erste PCIe-5.0-SSD in M.2 2242 hat sich allerdings bereits Corsair auf die Fahne geschrieben: ComputerBase hat erst kürzlich die Corsair MP700 Micro getestet.

Apps & Mobile Entwicklung

Erste Angebote und Aktionen entdecken!

Der November steht im Zeichen des Black Fridays. Zumindest dann, wenn wir uns die ganzen Online-Shops derzeit anschauen. Hier darf natürlich auch Versandriese Amazon nicht fehlen. Die ersten Angebote und auch eine bestimmte Aktion könnt Ihr Euch schon jetzt schnappen.

Das vorweihnachtliche Geschäft beginnt mittlerweile nicht mehr im Dezember, sondern schon einen ganzen Monat früher. Im November blitzen sie überall auf. „Jetzt sparen am Black Friday“, „Die Mega-Black-Month-Rabatte“ oder „Nur jetzt im Black-November bis zu 50 % Rabatt sichern!“ sind nicht selten genutzte Werbesprüche. Und Studien belegen diese Marketing-Strategie sogar. Denn im November ist tatsächlich die beste Zeit ist, um Geld zu sparen. Teilweise fallen beliebte Produktkategorien, wie Smartphones oder Fernseher um bis zu 17 Prozent im Durchschnitt. Bei einem solchen Event ist Amazon natürlich ganz vorne mit dabei und bietet Euch schon jetzt die ersten Deals und Vorteile.

Black Friday bei Amazon – Hier lohnt sich die Aktion jetzt

Der Versandriese hat mit seinen Prime Days ein halbjährliches Deal-Event, das häufig schon erste Einblicke auf mögliche Deals am Black Friday gibt. Dennoch fallen die Preise im November teilweise noch einmal deutlich und so lässt sich nur schwer vorhersagen, welche Angebote uns denn nun erwarten. Klar ist nur, dass Amazon eine der beliebtesten Anlaufstellen während dieser Zeit ist. Dementsprechend hat das Unternehmen auch schon jetzt einige Vorteile für Euch auf Lager.

Verlängerte Rückgabefrist auf (fast) alle Produkte

Passend zum Weihnachts-Shopping hat Amazon bereits jetzt die Rückgabefrist für eine Vielzahl von Produkten erweitert. Bestellungen, die vom 1. November bis 25. Dezember getätigt werden, können nämlich bis zum 31. Januar 2026 wieder als Retoure zurückgeschickt werden – perfekt, um ungeliebte Weihnachtsgeschenke wieder loszuwerden. Achtet jedoch genau auf die jeweiligen Rückgabebeschränkungen. Einige Produkte lasse sich nämlich „nur“ bis zum 15. Januar 2026 zurückschicken.

Hinweis: Mehr gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Sobald weitere Aktionen starten, werden wir den Artikel natürlich updaten.

Die ersten Black-Friday-Angebote bei Amazon entdecken

Obwohl der eigentliche Mega-Spar-Tag noch auf sich warten lässt, könnt Ihr schon jetzt die ersten Deals entdecken. Durch die verlängerte Rückgabefrist könnt Ihr Euch zudem sorgenfrei schon um die ersten Geschenke kümmern. Bedenkt zudem, dass viele Produkte in der Stückzahl begrenzt sind und so gilt im November häufig: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Insgesamt zehn aktuelle Top-Deals haben wir Euch nachfolgend schon einmal aufgelistet.

Bei diesen Angeboten handelt es sich um absolute Bestpreise. Da leider kein echter Wahrsager bei nextpit arbeitet, können wir dennoch nicht ausschließen, dass die Preise noch einmal fallen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, deutlich bessere Angebote am Black Friday zu entdecken, etwas geringer, da die Preise erst Anfang November auf ein neues Tief gefallen sind.

Kleiner Tipp: Solltet Ihr Euch jetzt für ein Produkt entscheiden, das am Black Friday deutlich günstiger erhältlich ist, könnt Ihr natürlich ebenfalls von der verlängerten Rückgabefrist Gebrauch machen. Bevor Ihr eine Retoure anstoßt, solltet Ihr jedoch dem Amazon-Kundenservice schreiben. Nicht selten erstattet das Unternehmen die Differenzbeträge.

Der Black Friday findet zwar erst am 28.11. statt, doch viele Unternehmen sorgen schon jetzt mit Rabatt-Aktionen für geniale Angebote. Habt Ihr schon irgendwo zugeschlagen? Lasst es uns wissen!

Mit diesem Symbol kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, nextpit weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Apps & Mobile Entwicklung

Silent Hill 2: Leak deutet Xbox-Release am 21. November an

Ein Leak aus dem Microsoft Store deutet eine anstehende Veröffentlichung von Silent Hill 2 (Technik-Test) für die Xbox Series X|S an. Das vor rund einem Jahr erschienene Remake des Horror-Klassikers von 2001 ist bisher nur für den PC und die PlayStation 5 erhältlich.

Anders als der Nachfolger Silent Hill f (Technik-Test), der sofort den Weg auf die aktuelle Xbox-Generation gefunden hat, ist das Remake des zweiten Teils der Reihe weiterhin nicht verfügbar. Im Store von Microsoft soll das Spiel laut True Achievements sowohl für Xbox Series X|S als auch den PC gelistet sein, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lässt sich der Eintrag aus dem Screenshot nicht (erneut) finden. Laut der Website erscheint der Titel am 21. November über Microsofts Vertriebsplattform; das gehe aus dem „Back-End des Stores“ hervor.

Anzeichen für Xbox-Veröffentlichung verdichten sich

Eine Alterseinstufung beim Entertainment Software Rating Board (ESRB) in den USA, vergleichbar mit der USK in Deutschland, lässt ebenfalls auf einen zeitnahen Release des Spiels auf der Xbox schließen. Eine zufällige Parallele: Auch das Originalspiel erschien nicht direkt zum Launch für Microsofts erste Xbox, sondern mit leichter Verzögerung. Das Spiel erschien im September 2001, die Xbox im November 2001 in den USA. Schon einen Monat später kam Silent Hill 2 mit Zusatzinhalten auf die Microsoft-Plattform. Beim Remake hat sich Konami also noch etwas mehr Zeit gelassen.

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events