Apps & Mobile Entwicklung

Die beste KI-Hardware für Eure Notizen

Wie nützlich ist heutzutage eigentlich ein Diktiergerät? Ich konnte mir seit der IFA das neue Plaud Note Pro ansehen und mir einen Eindruck verschaffen. Ich habe mir also die Frage gestellt, ob mir ein solches Gadget mehr bringt als eine reine Diktier-Funktion auf dem Handy. Wie das KI-gestützte Diktiergerät in meinem Test abgeschnitten hat, werde ich Euch jetzt verraten.

Pro

- Großartiges Design

- Sehr genaue Transkriptionen

- Nützliche KI-gestützte Zusammenfassungen

- Alle wichtigen KI-Plattformen an Bord

- Intuitive Bedienung

- Tolle Akkulaufzeit

- 5 m Reichweite der Mikrofone

Contra

- Sehr stark auf die Nutzung der Plaud-App ausgerichtet

- Gerade mit Abo recht kostspielig

- Daten liegen auf US-Server

Plaud Note Pro: Alle Angebote

Plaud Note Pro: Preis und Verfügbarkeit

Bevor wir loslegen, ein paar Fakten zur Verfügbarkeit: Das 30 gr leichte und Kreditkarten-große Gerät kann bereits vorbestellt werden. Für 189 Euro ist es in den Farben Schwarz und Silber auf der Seite von Plaud.ai bestellbar, und soll ab Oktober ausgeliefert werden. Damit ist es knapp 20 Euro teurer als die Nicht-Pro-Version des Plaut Note.

Ihr könnt das Gerät nach dem Kauf ohne Mehrkosten nutzen, aber für bestimmte Aufnahmelimits und zusätzliche Funktionen müsst Ihr entsprechende Abos dazubuchen. Wir finden jetzt heraus, ob sich diese Investition lohnt und für wen.

Was genau ist das Plaud Note Pro überhaupt?

Für diejenigen, die das Gerät nicht kennen und auch unseren Beitrag über die smarten KI-Helfer bzw. unser Hands-on des Plaud Note Pin nicht gelesen haben, möchte ich Euch kurz abholen. Stellt Euch ein Diktiergerät plus künstliche Intelligenz vor. Ihr könnt sowohl Diskussionsrunden als auch Telefongespräche aufzeichnen. Eure Aufzeichnungen könnt Ihr natürlich abhören, aber auch als Text lesen, zusammenfassen oder übersetzen lassen und einiges mehr.

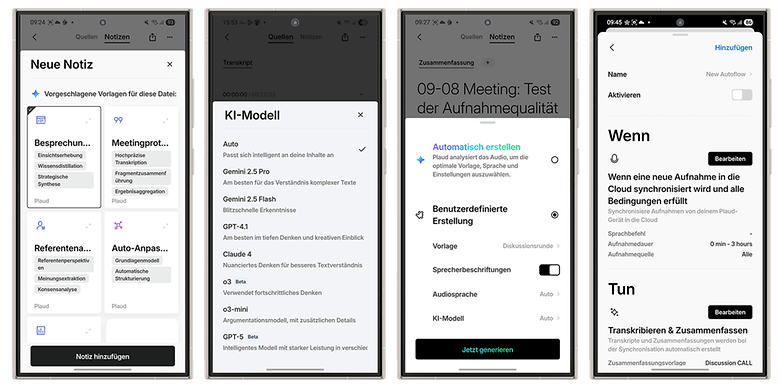

Damit das alles so funktioniert, seid Ihr auf die Plaud-App angewiesen, die es natürlich sowohl für Android als auch iOS gibt. Über die App werden wir später noch ausführlich sprechen. Um Telefongespräche mitschneiden zu können, nutzt Ihr die magnetisch haftende Hülle, wie auf folgendem Bild ersichtlich:

Hardware und Design

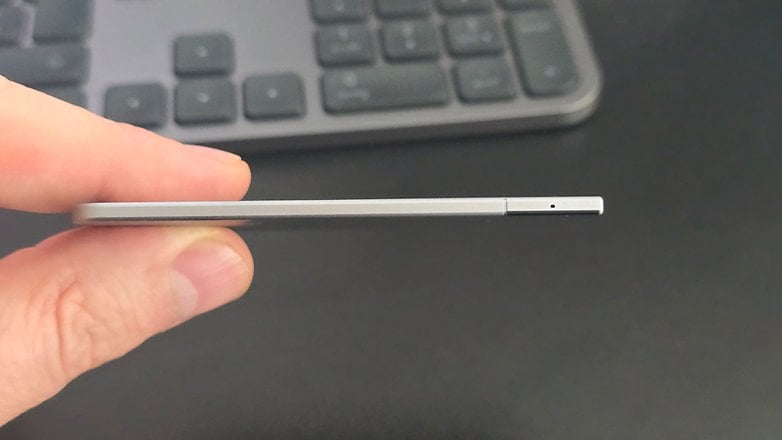

Doch, das Plaud Note Pro ist wie sein Vorgänger ein echter Hingucker. Das Teil schimmert silbern, besteht aus Aluminium und hat einen edlen, schon Apple-esquen Look. Es ist so groß wie eine Kreditkarte und mit 2,9 mm auch nicht wesentlich dicker. Perfekt, um es jederzeit dabeizuhaben. Die Verarbeitung ist absolut hochwertig – wenn wir später darüber diskutieren, welche Gründe es gibt, das Gerät zu kaufen: Allein das Design ist zumindest ein Kaufanreiz, wenn Ihr mich fragt.

Gab es beim Plaud Note des Start-ups aus San Francisco noch einen winzigen Kippschalter, um die Aufnahme zu starten, finden wir hier nur einen eleganten Button vor. Ein längerer Druck startet und beendet Eure Aufnahme. Der Button kann aber noch mehr: Drückt Ihr ihn während der Aufnahme kurz, markiert er den aktuellen Moment als Highlight. Das ist ein echter Gamechanger, aber auch dazu später mehr.

Der Blick auf die technischen Daten

Neu ist ebenfalls das 0,95 Zoll große, 600 Nits helle und Gorilla-Glass-geschützte AMOLED-Display. Dort seht Ihr, wie viel Akku Euch noch bleibt, ob die Aufnahme läuft und auch die Highlights werden dort optisch vermerkt. Mittlerweile befinden sich vier MEMS-Mikrofone (Micro Electro Mechanical System) an Bord, die in Meetings auch dann noch präzise aufnehmen, wenn Ihr bis zu fünf Meter entfernt sitzt. Der Speicher bleibt wie beim Vorgänger 64 GB groß.

Lasst uns noch über den Akku reden: Die Standby-Zeit wird mit 75 Tagen angegeben und Ihr könnt 30 Stunden am Stück aufnehmen. Falls Ihr den Dual-Modus deaktiviert und mit drei Meter Reichweite statt fünf Meter Reichweite auskommt, steigt der Wert sogar auf 50 Stunden Aufnahmezeit. Für einen USB-Port ist der Hobel allerdings zu schlank, daher gibt es den proprietären Magnetkontakt auf der Rückseite der Karte.

Funktionen und Plaud-App

Funktionsumfang bei einem Diktiergerät? Ja klar, es schneidet mit, was ich labere. Vor der Nutzung des Plaud Note Pro war das im Wesentlichen, was ich dachte, was es zum Thema zu sagen gibt. Aber da haben wir den Faktor KI natürlich nicht mitgedacht.

Zunächst mal ist nach dem Laden der Einrichtungsprozess schnell abgeschlossen. Schnell wird auch klar: Ohne die Plaud-App geht hier nicht viel. Ich habe für den Test bewusst die kostenlose Version genutzt. Die lässt mich insgesamt 300 Minuten pro Monat mitschneiden. Wem das nicht reicht: Es gibt ein Pro-Abo für 9,30 Euro monatlich (110,99/Jahr), mit dem Ihr Zugriff auf mehr Funktionen habt und 1.200 Stunden monatlich mitschneiden könnt.

Dann gibt es auch noch ein Unlimited-Abo, bei dem Ihr unbegrenzt lange mitschneiden könnt. Dieser Spaß kostet Euch aber 22,10 Euro pro Monat bzw. 264,99 Euro monatlich. Hier dürfte klar sein, dass sich dieser Tarif wirklich auch nur an professionelle Nutzer:innen wendet.

KI, wohin man schaut

Aber was bekomme ich denn hier nun geboten? Ja, natürlich könnt Ihr die Gespräche mitschneiden und hinterher auch wieder abspielen. Dabei hatte ich manchmal bei mir selbst leichte Übersteuerungen, wenn ich das Note Pro via Handy nutzte. In der App könnt Ihr aber noch nachjustieren, was die Sprachqualität angeht.

Damit hab ich Euch auch schon verraten, dass Ihr das Gerät sowohl in Meeting-Räumen als auch am Telefon nutzen könnt. Dank der im Lieferumfang enthaltenen MagSafe-Hülle (oder beiliegendem, aufklebbaren Magnet-Ring) bringt Ihr das Gadget am Handy an. Dank Dual-Modus erkennt das Note Pro automatisch, ob es ein Telefonat mitzuschneiden hat oder eine Diskussionsrunde im Raum.

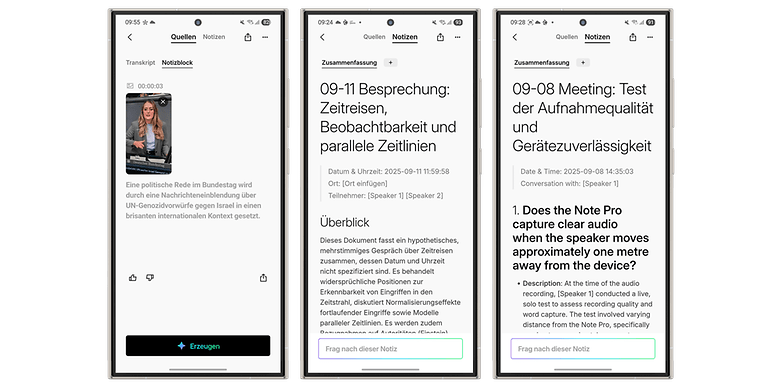

Dank der vier Mikros wird tatsächlich alles souverän aufgezeichnet und nach Sprechern sortiert. Ihr könnt die später in der App natürlich benennen, um Ordnung in Eure Protokolle zu bringen. Und apropos Protokoll: Es ist wirklich großartig, wie gut dieses Device das Gesprochen transkribiert. Ihr erhaltet also ausführliche Transkripte, erhaltet aber auch Zusammenfassungen und Analysen.

Der Highlight-Button ist ein echtes Highlight

Hier spielt dann auch der „Highlight“-Button wieder eine Rolle: Ihr findet nämlich nicht nur die gewünschten Stellen schneller wieder dadurch. Darüber hinaus stellt er sicher, dass Eure gewünschten Schwerpunkte in Zusammenfassungen eine Rolle spielen. Gerade bei KI-Zusammenfassungen kann es Euch nämlich generell immer wieder passieren, dass Euch genau ein bestimmter Aspekt durch die Lappen geht, den die KI für nicht so wichtig erachtet. Der Druck auf den Button sichert dieser gewünschten Information einen Platz in der ersten Reihe Eurer Zusammenfassung!

Ihr könnt Euch übrigens auch bei Vorlagen bedienen, die die Texte so bearbeiten, wie Ihr es benötigt. Kostenlos sind das 15 Vorlagen, bei den Abomodellen wächst das auf mehr als 2.000 Vorlagen an. Sollte da die gewünschte nicht dabei sein, erstellt Ihr Euch kurzerhand selbst eine (Abo). Mit diesen Vorlagen stellt Ihr sicher, dass Ihr den Text immer perfekt angepasst bekommt: Wollt Ihr einen kompletten Mitschnitt bei einem Anruf? Oder doch lieber eine Frage-Antwort-Struktur bei einem Interview? Habt Ihr hier alles in der Hand.

Weiter könnt Ihr zusätzlich Notizen ergänzen, Videos oder Fotos hochladen und so den Mitschnitt bzw. das Transkript weiter mit Leben füllen. Ihr habt dadurch die Möglichkeit, weiteren Kontext zu ergänzen, der manchmal im Gespräch selbst fehlt oder zu kurz kommt. Ebenfalls stark, aber auch nur den Abonnent:innen vorenthalten: „Ask AI“ – mit dieser Funktion nutzt Ihr die Plaud-App wie jedes andere LLM (Large Language Model) und erhaltet Antworten auf Basis Eurer Dokumente.

Apropos KI-Chatbot: Per Default sucht sich Plaud beim Erzeugen des Protokolls automatisch eine KI aus, Ihr könnt aber auch eine bestimmte festlegen. Aktuell stehen Euch hier zur Wahl: GPT-5, Gemini 2.5 Pro, Claude 4, o3 (Beta) und o3-mini.

Reicht Euch das noch nicht an Funktionen? Plaud erstellt per KI auch Mindmaps und übersetzt Euch Eure Aufnahmen in 112 Sprachen. Klar ist aber auch: Ohne die App ist das Plaud Note Pro eine sehr schöne, aber auch eine ein bisschen nutzlose, sehr dicke Kreditkarte.

Wie geht Plaud.ai in Sachen Sicherheit und Datenschutz vor?

Zum Thema Sicherheit noch kurz: Plaud.ai wirbt mit seinen hohen Sicherheitsstandards und setzt die Haken bei DSGVO, SOC 2 (US-Standard für Informationssicherheit) und HIPAA (US-Standard für Gesundheitsdaten). Die Daten werden Ende-zu-Ende-verschlüsselt in der AWS-Cloud gespeichert, also in den USA bei Amazon. Leider gibt es bis dato keine Option, dass die Daten auf europäischen Servern landen. Gerade mit dem Fokus auf professionelle Kund:innen, die möglicherweise hochsensible Daten mitschneiden, sollte Plaud.ai da vielleicht nochmal drüber nachdenken.

Brauche ich überhaupt eine Hardware oder reicht eine App?

Vielleicht liegt Euch diese Frage die ganze Zeit schon auf der Zunge: Wenn die App doch so super ist und mit künstlicher Intelligenz anderer Unternehmen so starke Zusammenfassungen erstellt werden können – brauche ich da tatsächlich eine 190 Euro teure Hardware? Oder tut es da nicht auch eine App bzw. einen Workflow aus mehreren Apps?

Ein wenig steckt da die Antwort tatsächlich schon im letzten Satz mit drin. Denn ja, das Plaud Note Pro ist auch deswegen so stark, weil es so schön aus einem Guss funktioniert. Ich nehme auf, die Aufnahme landet in meiner dazugehörigen App und dort habe ich dann auf Wunsch eine Mitschrift, eine Übersetzung, eine Zusammenfassung oder was auch immer ich will.

Allein die Aufnahmequalität rechtfertigt meiner Meinung nach schon die Anschaffung, sofern Ihr zur Zielgruppe für so ein Produkt gehört. Ihr habt vier optimierte MEMS-Mikros, die Rauschen per KI unterdrücken, fünf Meter Reichweite haben und die Sprecher voneinander unterscheiden. Würdet Ihr nur eine App nutzen, läge auf dem Tisch im Meeting vermutlich ein Smartphone. Dort muss erst die App geöffnet und bedient werden, alles geht über dasselbe Mikro rein und wenn Ihr Pech habt, ruft zwischendurch noch jemand an.

Außerdem ist es bei der Akkulaufzeit ein Unterschied, ob das Gerät wirklich nur für eine Funktion ausgelegt ist, oder ob die Aufnahme einen Smartphone-Akku belastet, der auch noch unzählige andere Funktionen geregelt bekommen muss. Das Note Pro ist klein genug, um es einfach immer dabeizuhaben, ebenso wie man sein Smartphone dabei hat. Und sowohl beim Funktionsumfang, der Aufnahmequalität, der Bedienung, als auch Akkulaufzeit punktet das Device so deutlich, dass der Unterschied zur reinen App-Lösung offensichtlich ist.

Fazit: Was taugt das Plaud Note Pro und für wen ist es geeignet?

Sollte man sich das Plaud Note Pro für 189 Euro kaufen? Ja, definitiv – wenn Ihr zur Zielgruppe gehört. Denn ja: Das Plaud Note Pro ist ein Nischenprodukt, das für viele Menschen einfach gar keinen Sinn ergibt. Für wen es aber hochspannend ist: Für Journalist:innen, Menschen auf der Managementebene, Vertriebler und Berater ist das Teil definitiv eine Option. Den passenden Geldbeutel vorausgesetzt, gilt das auch für Studierende, denn Vorlesungen lassen sich so im Handumdrehen zusammenfassen.

Wer nur seine Gedanken beisammenhalten will, oder hier und da mal einen Call mitschneidet, kann sich das Geld sparen. Wer aber tagtäglich große Datenmengen in Form von Meetings, Interviews usw. um die Ohren gehauen bekommt, bekommt hier ein wirklich mächtiges Schwert an die Hand. Ihr seid so variabel in der Art, wie das Mitgeschnittene aufgearbeitet sein soll, dass das Plaud Note Pro ein echter Gamechanger und ein Produktivitäts-Booster sondergleichen sein kann.

Kleiner Wermutstropfen allerdings zum Schluss: Ja, das Plaud Note Pro ist sehr auf die Plaud-App zugeschnitten. Plaud.ai erfreut sich mit über einer Million Kund:innen derzeit großer Beliebtheit. Nichtsdestotrotz muss man gerade bei diesen KI-Startups einkalkulieren, dass ein so junges Unternehmen auch scheitern könnte. In dem Fall sitzt Ihr auf einem fast 200 Euro teuren Stück Hardware, mit dem man nicht so richtig viel anfangen kann.

Wer das nicht befürchtet und zu den Leuten gehört, die intensiv mit Audiomitschnitten arbeiten: Zuschlagen, das Ding ist ’ne Wucht und ab sofort mein ständiger Begleiter.

Plaud Note Pro

Zur Geräte-Datenbank

Apps & Mobile Entwicklung

Acer Revo RB102 mit Intel Lunar Lake im Test

Der aktuelle Acer Revo RB102 ist ein kompletter Mini-PC mit Intel Lunar Lake, SSD, RAM und Windows 11 für derzeit 599 Euro (DT-BPLEG.002). Das klingt mit Blick auf die explodierenden Preise für RAM und SSDs nach einem guten Angebot. Was das System leistet, wie laut es wird und was Käufer beachten sollten, klärt der Test.

Acers Revo RB102 mit Lunar Lake

Zugegeben, ziemlich spät dran ist Acer mit dem Lunar-Lake-Mini-PC, schließlich wurde der Prozessor bereits im vergangenen Jahr 2024 vorgestellt. Doch auf der anderen Seite gibt es Mini-PCs mit dem speziellen Intel-Chip gar nicht mal so viele, nur Asus und MSI bieten noch vergleichbares in Deutschland an.

- Acer Revo RB102 mit Lunar Lake bei Computeruniverse kaufen*

- Acer Revo RB102 mit Lunar Lake bei Cyberport kaufen*

Über einen Gutschein-Code gewähren beide Händler noch bis 23.12.2025 35 Euro Rabatt (SANTA25-CU35).

Die meisten Hersteller sind hingegen von Meteor Lake alias Core Ultra 100 auf Arrow Lake-H und damit Core Ultra 200H, nicht aber auf Lunar Lake alias Core Ultra 200V gewechselt. Der aktuelle Acer Revo RB102 mit Lunar Lake ist also eher eine Ausnahme am Markt, im Test schlägt er sich an vielen Stellen sehr gut. Aber es gibt auch Anlass zur Kritik.

- Sehr geringer Verbrauch im Alltag

- Unhörbar im Leerlauf

- Kompaktes Chassis

- Umfassende Anschlüsse

- Dual-LAN mit 2,5 Gbit/s

- Platz für zwei NVMe-SSDs (2280)

- Ab Werk mit PCIe-3.0-SSD

- Viel vorinstallierte Software

- Zwei der fünf USB-Ports mit nur 5 Gbit/s

Die Spezifikationen im Detail

Acer setzt beim aktuellen Revo RB102 auf das klassische und bekannte NUC-Format: Ein quadratisches Äußeres mit 131 mm Kantenlänge (Breite, Tiefe) und 43 mm Höhe ist mit Hardware vollgepackt. Die wichtigsten Anschlüsse liegen an der Rückseite, ein paar leicht abgreifbare sind auch in der Front zugegen. Auf dem Deckel gibt es zudem einen Fingerabdruck-Scanner.

Lunar Lake ohne Copilot

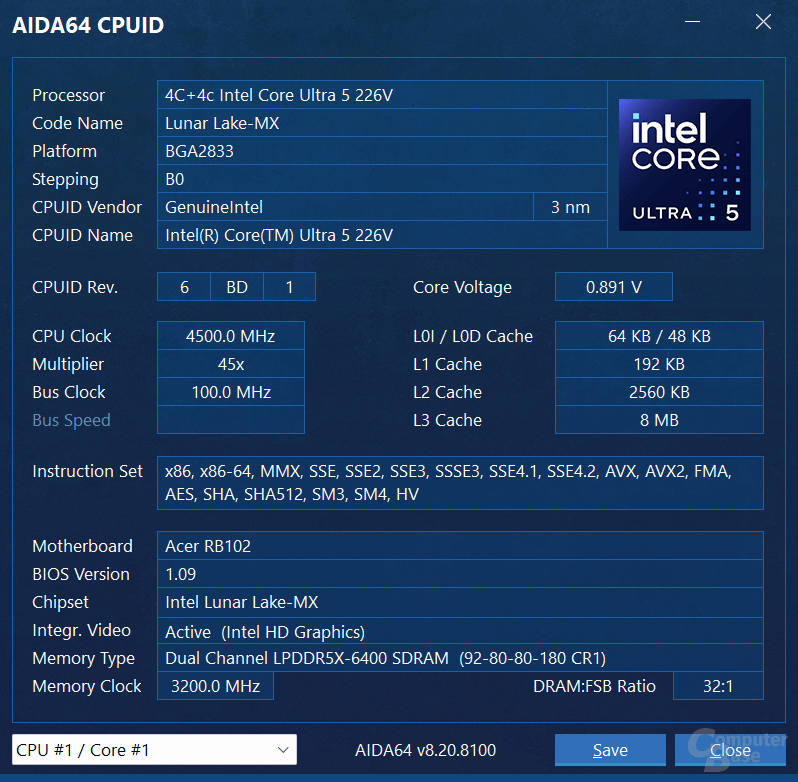

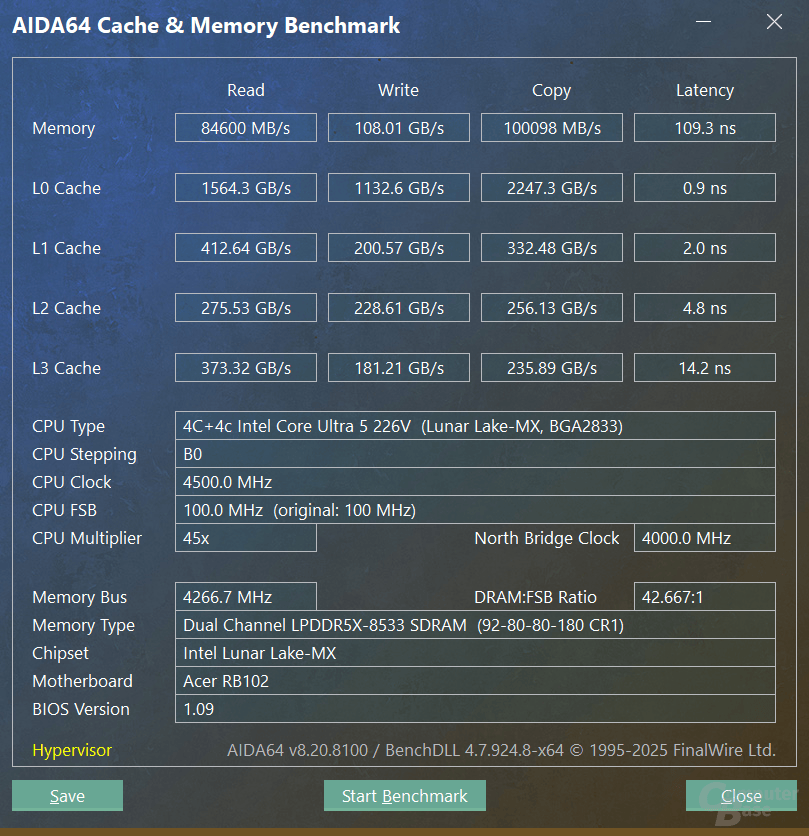

Bestückt ist das System mit Intels Lunar-Lake-CPU. Die Besonderheit bei diesem Prozessor ist die gewissermaßen strenge Vorgabe an den Chip: Es gibt stets maximal nur 4+0+4 Kerne, dazu ist der RAM als LPDDR5X direkt auf dem Package verlötet und entsprechend nicht aufrüstbar. Der Vorteil ist der extrem geringe Verbrauch, den diese Notebook-Lösung im Test auch zeigen kann.

Auch eine NPU bringt Lunar Lake mit, die eigentlich bis zu 48 TOPS bietet. Im kleinsten Modell Intel Core Ultra 5 226V, wie im Acer Revo RB102 verbaut, ist diese jedoch auf 40 TOPS gesetzt worden, was durchaus einen Unterschied machen kann: Es entfällt die Klassifizierung für Microsoft Copilot+.

Zwischenboden mit Mini-Lüfter

Wird die Bodenplatte für mögliche Upgrades entfernt, wird ein zusätzlicher kleiner Lüfter sichtbar. Dieser soll zusammen mit der Metallplatte, in der er sitzt, dafür sorgen, dass die darunter verbauten zwei M.2 nicht den Hitzetod sterben. An der Platte, an der der Lüfter befestigt ist, sind auf der Unterseite zu den M.2-SSDs auch entsprechend Wärmeleitpads installiert. Erst wenn die entfernt werden, ist das an dieser Seite sehr aufgeräumte PCB zu sehen.

NVMe-SSD mit PCIe 3.0 ab Werk

Beim Massenspeicher kann das System mit zwei M.2-SSDs bestückt werden, jeweils in voller Länge von 80 mm (Format 2280). Theoretisch sind also bis zu zweimal 8 TB möglich, praktisch wird der Ausbau durch die steigenden Preise bei SSDs aber vermutlich schnell eingegrenzt. Vorinstalliert ist lediglich eine 512 GByte fassende SSD nach dem schon älteren PCIe-3.0-Standard aus China – diese sind extrem günstig (gewesen). Ebenfalls als wechselbare M.2-Lösung zugegen ist das WiFi-Modul von Intel.

Acer Revo RB102 – erst einmal durchblicken

Acer Revo Box „RB102“ hießen bereits unzählige Mini-PCs des Unternehmens, was das Auffinden des Neulings gar nicht mal so einfach macht. Acers deutsche Webseite ist überhaupt keine Hilfe, dort werden nur alte Modelle aufgeführt, obwohl der Handel die neuen längst verkauft* – und auch der Preisvergleich kennt die Variante neben unzähligen anderen natürlich schon. Auf der US-Webseite funktioniert das besser, hier gibt es auch die neue Generation .

Zum Start gab es zudem Probleme, dass Shops die falschen Spezifikationen listeten – unter anderem sollte der RAM wechselbar sein, was bei Lunar Lake nicht geht. Auf das Problem durch ComputerBase angesprochen, wurde Acers PR-Abteilung umgehend tätig, die fehlerhaften Angaben sollten schnell ausgetauscht werden oder schon getauscht worden sein.

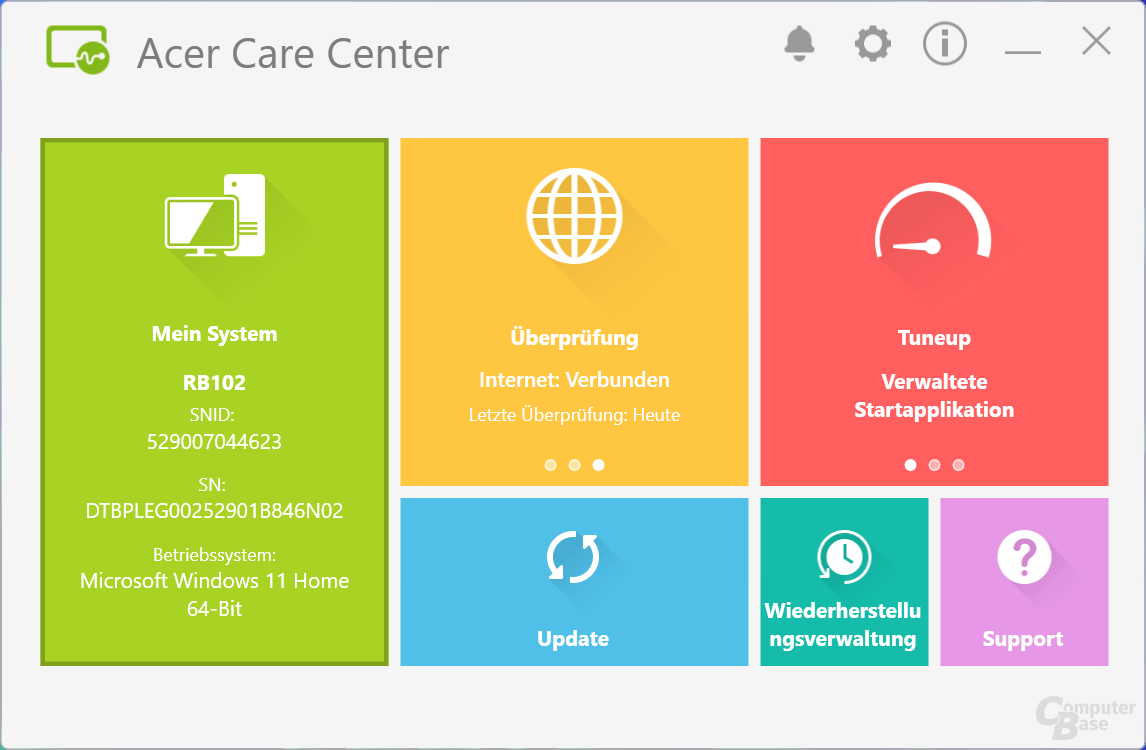

Installation, Einrichtung und Alltagserfahrungen

Die Installation des Mini-PCs von Acer ist selbsterklärend einfach. Das mitgelieferte Netzteil angeschlossen, Monitor, Tastatur und Maus angebunden und schon startet das System. Da Windows 11 vorinstalliert ist, geht es direkt bis zum Abschluss der Installation. Dabei wird beim System auf eine Mischung aus Updates während und nach der Installation gesetzt, die das System bereits auf 24H2 Build 3476 hieven. Erst final in Windows und weitere Updates später wird dies auf den aktuellen Stand Build 7462 gehoben. Das dauert bekanntlich aber eine ganze Weile.

Danach ist das System aber voll einsatzbereit. Mit bekannter Hardware von der Stange sind alle Treiber vorhanden und alle Bauteile einsatzbereit.

Viele vorinstallierte Software/Shareware

Acers Mini-PC setzt nicht auf ein nacktes Windows 11 Home, sondern bringt diverse Anwendungen und Shareware sowie kleine Spiele mit. Ganz vorn steht McAfee, aber auch Acer-Tools, Booking.com-Direktlinks in der Taskleiste, NordVPN-Verknüpfungen sowie Dropbox-Werbung nach dem Start usw. bekommt man hier zu Gesicht.

Der unwissende Kunde wird mit angeblich „tollen Angeboten“ überhäuft, deren einziger Vorteil für den Kunden in einem Niedrigeren Kaufpreis des Systems liegen – nach Angeboten der jeweiligen Anbieter sieht man sich besser separat um. Wer das System davon befreien will, installiert am besten erst einmal Windows neu.

Testergebnisse und Benchmarks

Der kleinste Intel Core Ultra 200V macht am Ende genau das, wozu er gedacht ist. In leichten Anwendungen ist das System schnell zur Stelle, erledigt Alltagsaufgaben ohne Probleme. Mit lediglich vier Performance-Kernen und dazu vier LPE-Cores ist der Prozessor aber nicht die erste Wahl für große und langwierige Multi-Core-Projekte. Neben der geringen Anzahl an Kernen und Threads steht hier auch die dauerhaft geringe TDP von 30 Watt im Weg – dafür wurde Lunar Lake aber auch schlichtweg nicht gebaut, wer bei Intel mehr will, greift zu Core Ultra 200H oder gar Core Ultra 200HX – oder ab Januar zu Panther Lake alias Core Ultra 300.

Leistungsaufnahme: sehr stromsparend im Einsatz

Die bereits angesprochene TDP von 30 Watt ist auch dauerhaft im Alltag abrufbar. In Spitzen geht es hinauf bis auf 37 Watt – diese Grenze ist als PL2-Wert für bis zu 28 Sekunden im BIOS hinterlegt. Das Gesamtsystem zieht bei längerer Last im Durchschnitt rund 52 Watt aus der Steckdose (vor dem Netzteil).

Wird nur die CPU allein betrachtet, zeigt das Lunar-Lake-Design seine Vorzüge: Im Leerlauf sinkt die Package Power der CPU auf 1,7 Watt ab. Betrachtet man bei der Analyse nur die IA-Cores, also die CPU-Kerne, liegt der Wert sogar nur bei 0,09 Watt. Der System Agent und der Rest des SoC rufen in diesem Zustand die meiste Energie ab. Das komplette System steht so letztlich mit 5 Watt Leistungsaufnahme, direkt an der Steckdose gemessen und das 90-Watt-Netzteil inkludiert, sehr gut im Leerlauf da.

Im Verlaufsdiagramm ist der Acer Revo RB102 entsprechend sehr unauffällig und rangiert bei den Werten weit unten.

Lüftersteuerung und Lautstärke

Die bereits angesprochenen zwei Lüfter im System sind im Windows Leerlauf unhörbar. Unter Dauervolllast wird das System hörbar, mit 35 dB(A) aber auf vergleichsweise geringem Geräuschlevel. Je nach Position des Systems ist dies mehr oder weniger stark – je nach persönlichem Empfinden – wahrnehmbar. Der Lüfter fährt dabei bei zunehmender Last langsam hoch und geht nach Abschluss der Rechenlast schnell wieder zurück zum sehr leisen Betrieb.

Audio-Impressionen des Kühlsystems

Um die Geräuschkulisse besser zu dokumentieren, findet sich nachfolgend ein Tonaufnahmen. Die Aufnahme erfolgte mit 40 Zentimetern Abstand zur Gehäusefront aus dem Leerlauf in einen CPU-Volllast-Benchmark.

Benchmarks

In Leistungstests sind die Anzahl der Kerne, aber auch die TDP-Einstufung entscheidend. Mit 30 Watt unter Dauerlast kann der Acer RB102 mit Core Ultra 5 226V beispielsweise einem Geekom IT15 mit Intel Core Ultra 9 285H (Test) gefährlich werden, wenn dieser auch mit Handbremse betrieben wird. Ansonsten ist die Leistung vor allem bei leichter Last gut, schwere Multi-Tasking-Aufgaben sind aber nicht die Stärke von Lunar Lake. Bei der Grafik rangiert die Lösung ebenfalls im Mittelfeld, wobei es auch hier auf den exakten Gegenspieler ankommt.

Fazit

Der neue Acer Revo RB102 mit Intel Lunar Lake sowie 512-GB-SSD, 16 GB RAM und Windows 11 ab Werk (DT.BPLEG.002) ist zu Preisen ab 599 Euro (tagesaktuell mit Gutschein; Stand 19.12.2025: 599 Euro regulär) ein solides Angebot im deutschen Einzelhandel. Acer nutzt Lunar Lake als einer von wenigen Herstellern in diesem Segment. Die für ultra-mobile Notebooks erdachte Plattform ist sehr effizient, dafür darf man keine Höchstleistung erwarten. Aber das Gesamtpaket steht dem Mini-PC am Ende sehr gut.

Mit seinen Anschlüssen kann der Mini-PC von Acer viele Anforderungen abdecken: Dual-LAN ist überraschend, zwei der fünf USB-Ports nur mit 5 Gbit/s sind es aber auch. Positiv wiederum ist, dass zwei M.2-SSDs in vollem Format (2280) passen, ein kleiner Lüfter sie zudem vor dem Hitzetod bewahrt. Er fällt wiederum nicht negativ auf, die Lautstärke des Systems geht letztlich insgesamt in Ordnung.

Als Gegenspieler kommt schnell der zuletzt getestete Mini-PC Sapphire Edge AI in den Sinn. Die Serie ist aktuell ab 672 Euro im Handel und setzt auf den etwas stärkeren Ryzen-AI-Prozessor. Aber Vorsicht! Sapphires Edge AI steht ohne RAM und SSD als „Barebone“ im Handel und die Kosten für diese Komponenten steigen derzeit rasant.

Wer selber konfiguriert und Windows installiert, muss dafür nicht mit der ganzen Shareware und sonstiger „Bloatware“ von Acer leben, die dafür den Preis des Angebotes von Acer weiter senkt.

- Acer Revo RB102 mit Lunar Lake bei Computeruniverse kaufen*

- Acer Revo RB102 mit Lunar Lake bei Cyberport kaufen*

Über einen Gutschein-Code gewähren beide Händler noch bis 23.12.2025 35 Euro Rabatt (SANTA25-CU35).

- Sehr geringer Verbrauch im Alltag

- Unhörbar im Leerlauf

- Kompaktes Chassis

- Umfassende Anschlüsse

- Dual-LAN mit 2,5 Gbit/s

- Platz für zwei NVMe-SSDs (2280)

- Ab Werk mit PCIe-3.0-SSD

- Viel vorinstallierte Software

- Zwei der fünf USB-Ports mit nur 5 Gbit/s

ComputerBase hat den Revo RB102(-LNL) von Acer zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Es gab kein NDA.

(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.

Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

Perfekt für Familien: Große Waschmaschine im Amazon-Angebot

Eine neue Waschmaschine oder ein Trockner muss her, Ihr seid Euch aber absolut nicht sicher, welches Modell das richtige für Euch ist? Dann stellen wir Euch jetzt mal die Midea V3 Series vor, die mit einem richtig starken Preis-Leistungs-Verhältnis punktet.

Die Midea V3 Series besteht aus einer Waschmaschine und dem passenden Trockner. Dabei sind beide Geräte zusammen deutlich günstiger als eine einzelne Waschmaschine von anderen Herstellern. Trotz –oder gerade wegen – des geringen Preises müssen sich die Geräte von Midea aber nicht verstecken. Sie eignen sich für alle, die Wert auf saubere Wäsche, viele Funktionen und praktische Handhabung legen. Wir stellen Euch die beiden Geräte genauer vor.

Waschmaschine von Midea: Bei Amazon aktuell mit Rabatt

Die Midea V3 Series Waschmaschine punktet mit einem großen Fassungsvermögen über acht Kilogramm. Ihr könnt sie also nicht nur in Singlehaushalten, sondern auch in Familien verwenden. Wenn Euch das nicht ausreicht, gibt es die Maschine ebenfalls mit zehn Kilogramm.

14 unterschiedliche Programme sorgen für optimale Waschergebnisse, je nachdem, welches Bedürfnis Eure Kleidung hat. Solltet Ihr Haustiere besitzen, könnt Ihr beispielsweise das Tierhaar-Entfernungsprogramm einstellen. Dank intensiver Vorwäsche und einem extra Spülvorgang soll so das Fell Eurer Lieblinge von Hosen, Oberteilen und Co. beseitigt werden. Wenn Ihr es eilig habt, könnt Ihr Eure Klamotten ebenfalls einfach nur im Schnellwaschprogramm innerhalb von 15 Minuten reinigen lassen. Mit einem Verbrauch von 0,462 kWh pro Waschzyklus landet die Maschine in der Energieeffizienzklasse A, was langfristig nicht nur die Umwelt, sondern auch Euren Geldbeutel schont.

Bei Amazon kostet die Waschmaschine normalerweise 379,99 Euro. Bis zum 21. Dezember bekommt Ihr sie aber noch mit einem Rabatt von 15 Prozent. Für Euch stehen damit nur noch 322,98 Euro auf der Rechnung, was für eine Maschine mit einem Fassungsvermögen von acht Kilogramm ziemlich fair ist. Das Modell mit zehn Kilogramm kostet 349,99 Euro (UVP: 419,99 Euro).

Den passenden Trockner gibt’s gleich dazu

Wie eingangs bereits erwähnt gibt’s von Midea auch direkt den passenden Trockner der V3 Series. Das Gerät fasst ganze zehn Kilogramm, womit Ihr auch große Wäschemengen in einem Durchgang trocknen könnt. Hier stehen Euch 13 verschiedene Programme zur Auswahl. Außerdem lassen sich noch der Trocknungsgrad sowie die Startzeit manuell einstellen.

Je nachdem, welche Kleidung Ihr zum Trocknen in das Gerät gebt, könnt Ihr beispielsweise den Modus für Sportwäsche oder Bettwäsche einstellen. Auch empfindliche Hemden und Blusen sind im Nu trocken und bereit für den nächsten Arbeitstag. Ein großer Vorteil des V3-Series-Trockners ist der integrierte Knitterschutz, der die Bügelzeit im Anschluss deutlich reduzieren soll. Für besondere Hygiene sorgt ein UV-Licht, das laut Midea Bakterien und Allergene effizient aus der Wäsche beseitigt.

Der Trockner ist damit nicht nur praktisch, sondern kann auch eine echte Erleichterung sein, wenn Ihr mit Allergikern zusammenlebt, Euch der Platz zum Wäscheaufhängen fehlt oder Ihr einfach keine Lust auf stundenlange Bügelsessions habt. Mit einem UVP von 499,99 Euro ist der Wärmepumpentrockner von Midea etwas teurer als die Waschmaschine, im Vergleich mit anderen Geräten aber noch immer ein echtes Schnäppchen.

Mit diesem Symbol kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, nextpit weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Midea.

Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Apps & Mobile Entwicklung

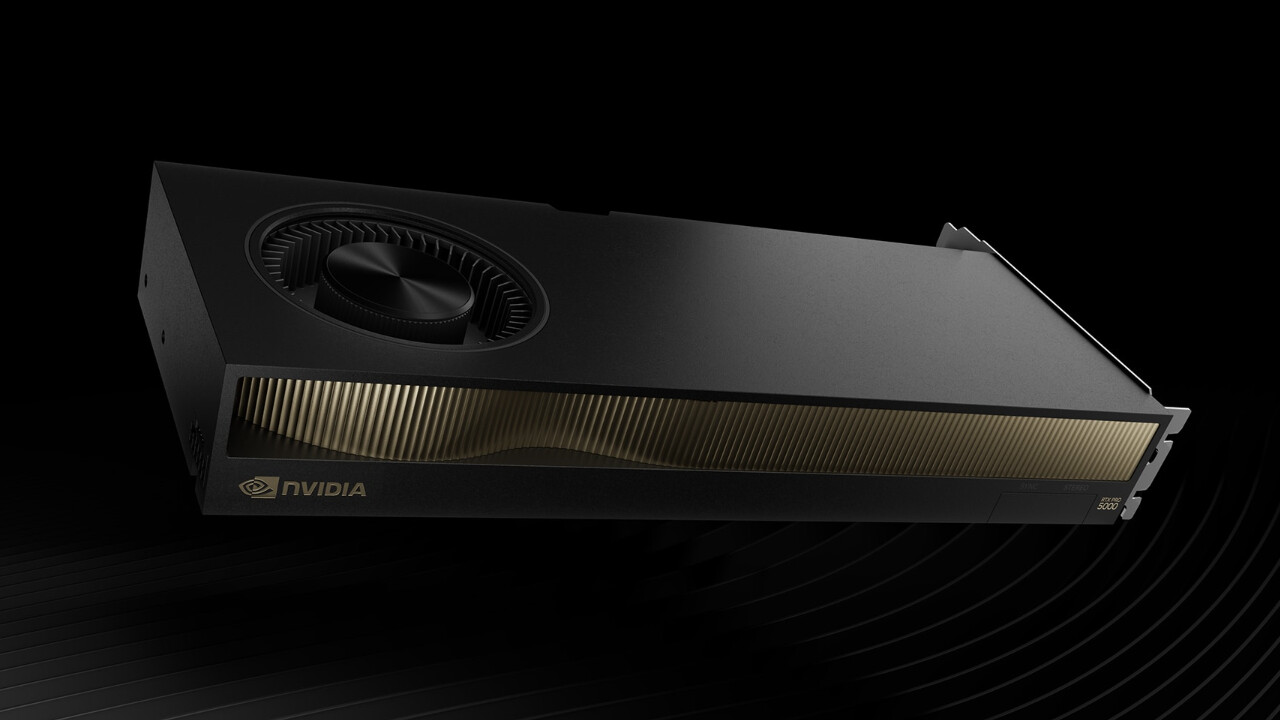

72 statt 48 GB: Nvidia spendiert noch einer Grafikkarte 3-GB-GDDR7-Chips

Für die breite Masse soll Nvidia vorerst den Wechsel auf 3-GB-GDDR7-Chips auf Eis gelegt haben, RTX 5000 Super mit 50 Prozent mehr VRAM wurde Gerüchten zufolge verschoben. Mit der RTX Pro 5000 72 GB spendiert Nvidia jetzt aber einer weiteren professionellen Grafikkarte die Speicherbausteine mit höherer Kapazität.

Die dritte Grafikkarte mit 3-GB-Chips von Nvidia

Bis dato gibt es die 3-GB-GDDR7-Chips nur auf der RTX Pro 6000 mit 96 GB und der GeForce RTX 5090 Laptop-GPU mit 24 GB. Nun gesellt sich die RTX Pro 5000 72 GB Blackwell dazu: Denn aus 24 Chips zu je 2 GB werden 24 Chips zu je 3 GB – aus 48 GB werden 72 GB. Die restlichen Spezifikationen bleiben identisch.

3 GB GDDR7 ist auch für RTX 5000 Super im Gespräch

Schon länger wurde vermutet, dass Nvidia die neuen 3-GB-Chips auch für den Refresh der aktuellen GeForce-Grafikkarten alias RTX 5000 Super nutzen wird. Doch zuletzt hieß es, dass dafür nicht genügen Speicher zur Verfügung steht. Unter der aktuellen Speicherkrise könnte in der Tat auch die GDDR7-Fertigung leiden, da die Hersteller den Fokus auf DDR5 und HBM richten – hier ist mit Blick auf AI-Rechenzentren aktuell das große Geld zu holen.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenAus Softwarefehlern lernen – Teil 3: Eine Marssonde gerät außer Kontrolle

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Top 10: Die beste kabellose Überwachungskamera im Test

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenSK Rapid Wien erneuert visuelle Identität

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenNeue PC-Spiele im November 2025: „Anno 117: Pax Romana“

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenDonnerstag: Deutsches Flugtaxi-Start-up am Ende, KI-Rechenzentren mit ARM-Chips

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenArndt Benedikt rebranded GreatVita › PAGE online

![Neu in .NET 10.0 [2]: Support für 36 Monate Neu in .NET 10.0 [2]: Support für 36 Monate](https://i0.wp.com/heise.cloudimg.io/bound/1200x1200/q85.png-lossy-85.webp-lossy-85.foil1/_www-heise-de_/imgs/18/4/9/9/8/9/8/4/dotnet-sign-6f751b3d1088dffe.jpg?w=400&resize=400,240&ssl=1)

![Neu in .NET 10.0 [2]: Support für 36 Monate Neu in .NET 10.0 [2]: Support für 36 Monate](https://i0.wp.com/heise.cloudimg.io/bound/1200x1200/q85.png-lossy-85.webp-lossy-85.foil1/_www-heise-de_/imgs/18/4/9/9/8/9/8/4/dotnet-sign-6f751b3d1088dffe.jpg?w=80&resize=80,80&ssl=1)