Gaming-Tastaturen haben besondere Anforderungen. Wir zeigen die besten Keyboards mit mechanischen sowie Hall-Effect-Switches aus 25 Tests.

Beim Begriff Gaming-Tastatur hat wohl jeder eine etwas andere Vorstellung. Für manche ist die Optik mit bunter RGB-Beleuchtung ausschlaggebendes Kriterium. Für andere sind es Funktionen wie das Erstellen von Makros sowie das Neu- oder Mehrfachbelegen von Tasten. Auch die Wahl der Switches spielt in diesem Zusammenhang für viele eine Rolle.

Der Markt mechanischer und magnetischer Gaming-Tastaturen (Hall Effect) hat in den vergangenen Jahren immer mehr Zuwachs bekommen und ist von der Enthusiast-Nische in den Mainstream gewandert. Regelmäßig werben Hersteller mit neuen Funktionen und technologischen Durchbrüchen bei der Soft- und Hardware um die Gunst der Kunden.

Wir zeigen in dieser Bestenliste die besten Gaming-Tastaturen mit mechanischen sowie magnetischen Switches (Hall Effect), die uns durch ihre Funktionen, ihren einsteigerfreundlichen Preis oder ihr stimmiges Gesamtpaket überzeugen.

Welche ist die beste Gaming-Tastatur?

Die Akko Mod 007 HE Year of Dragon für 238 Euro ist unser Testsieger, da sie mit ihrem stimmigen Design, ihrem Funktionsumfang und der hochwertigen Verarbeitung ein exzellentes Schreib- und Gaming-Erlebnis schafft.

Der Technologiesieger ist die Asus ROG Azoth 96 HE, die mit Hall-Effect-Switches, einem Touch-Display und unglaublich starkem Akku für 361 Euro überzeugt.

Preis-Leistungs-Sieger ist die Royal Kludge RK84 für 63 Euro (Code heiseBestenlisten) – nicht zuletzt durch den preiswerten Einstieg in die Welt des Hot-Swapping.

Hinweis: Bei den in dieser Auflistung sowie in den Artikeln verlinkten Preisen handelt es sich um Momentaufnahmen, die sich jederzeit ändern können. Wir aktualisieren unsere Bestenlisten in der Regel mehrmals pro Jahr mit neuen Produkten und passen in diesem Zusammenhang auch immer die Preise an. Unsere Bestpreis-Widgets innerhalb der Bestenliste und der Einzeltests aktualisieren sich hingegen selbstständig und zeigen den tagesaktuellen Bestpreis des jeweiligen Produkts an.

KURZÜBERSICHT

Für 238 Euro bekommt man mit der Akko Mod 007 HE Year of Dragon eine fantastische Gaming-Tastatur mit Hall-Effect-Switches. Ihre hochwertige Verarbeitung, ihr edles Design und das perfekt abgestimmte Schreibfeeling bereiten wahre Freude auf dem Schreibtisch, egal ob beim Arbeiten oder Zocken. Die vielen Einstellungsmöglichkeiten der Switches ermöglichen zudem, die Tastatur den eigenen Wünschen entsprechend anzupassen.

VORTEILE

- herausragende Verarbeitung

- schickes & hochwertiges Design

- gute Hall-Effect-Einstellungsmöglichkeiten

- 8000-Hz-Abtastrate

- fantastisches Schreibgefühl

NACHTEILE

- Web-App hat Verbesserungspotenzial

Die Asus ROG Azoth 96 HE kommt für 361 Euro mit starker Ausstattung: Hall-Effect-Switches, 8000-Hz-Abtastrate und einem OLED-Touchdisplay. Clevere Stromsparfunktionen verleihen dem Akku zudem eine äußerst lange Laufzeit, und die praktische Web-App vereinfacht die Einrichtung der Gaming-Peripherie ungemein.

VORTEILE

- extrem starke Akkuleistung dank Stromsparfunktion

- farbiges OLED-Touchdisplay

- Web-App mit vielen Einstellungsmöglichkeiten

- guter Klang beim Tippen

NACHTEILE

- sehr teuer

- kein Vollaluminiumgehäuse

- Funktionen der App nur teilweise oder gar nicht erklärt

Die Royal Kludge RK84 75% Wireless bietet für 62 Euro (Code heiseBestenlisten) eine äußerst kompetente und überraschend gut verarbeitete mechanische Gaming-Tastatur. Sie ist nicht nur hot-swap-fähig und unterstützt drei verschiedene Verbindungsmodi, sondern hat auch einen pass-through USB-A-Port, mit dem man z.B. Geräte laden oder in bestimmten Fällen sogar Peripherien anschließen und verwenden kann.

VORTEILE

- günstig

- drei Verbindungsmodi

- hot swappable

- zusätzlicher USB-Anschluss

NACHTEILE

- halb gare Software

- günstige ABS-Tasten

Ratgeber

Warum zu einer mechanischen Gaming-Tastatur greifen?

Im Grunde machen alle Tastaturen auf den ersten Blick dasselbe: Drückt man eine Taste, wird der Buchstabe ausgegeben oder der Charakter in eine bestimmte Richtung bewegt. Der Unterschied liegt allerdings darin, wie gut die Tastatur das macht.

Mechanische Tastaturen gehören im Gaming-Bereich seit Jahren zum Standard. Der Unterschied zu klassischen Membran-Tastaturen, wie sie oft im Büro stehen, liegt in den sogenannten Switches: Statt einer durchgehenden Gummimatte sitzt unter jeder Taste ein eigener mechanischer Switch. Das sorgt für ein klareres Tippgefühl, schnellere Reaktionen und mehr Präzision – entscheidend beim Spielen.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Tasten halten länger und lassen sich bei vielen mechanischen Keyboards einzeln austauschen. Außerdem gibt es verschiedene Switch-Typen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Welche Variante am besten passt, hängt vom persönlichen Geschmack und Einsatzzweck ab.

Neben den technischen Aspekten ist vor allem auch die Individualisierbarkeit von mechanischen Tastaturen für viele ein Kaufgrund. Angefangen bei unterschiedlichen Formfaktoren hin zum Design der Tastatur. Die Tastenkappen der meisten mechanischen Keyboards sind austauschbar – da genormt – und viele Geräte unterstützen auch den Austausch der darunterliegenden Switches.

Gefällt das Design der Tastenkappen (Keycaps im Englischen) nicht? Kein Problem: einfach durch ein neues Set ersetzen. Die verbauten Clicky-Switches sind zu laut? Im Handumdrehen sind sie durch eine lineare Variante ausgetauscht. Die Individualisierungsmöglichkeiten sind vielfältig, können aber auch getrost ignoriert werden, wenn man möchte.

Was gilt es bei den Tastaturgrößen zu beachten?

Mechanische Tastaturen gibt es in unterschiedlichen Größen, die teilweise eine Umgewöhnung erfordern, wenn man zuvor nur regulär große Keyboards verwendet hat. Man unterteilt die Größen dabei überwiegend in Prozente. Je nach Hersteller sind die Layouts der Tastaturen etwas anders, bewegen sich aber fast alle im selben prozentualen Bereich. Folgend beschreiben wir die gängigsten Formfaktoren:

Die 100-Prozent-Tastatur (fullsize) ist, wie der Name schon sagt, eine vollwertige Tastatur. Bei ihr vermisst man keinerlei Tasten, sie ist dafür aber auch besonders platzraubend auf dem Schreibtisch.

96-Prozent-Tastaturen sind im Prinzip 100-Prozent-Tastaturen, bei denen einzelne, meist selten genutzte, Tasten wie die Druck- oder Pause-Taste fehlen. Je nach Hersteller rücken Tastenfelder auch näher zusammen, um ungenutzte Fläche zu vermeiden. Dadurch ist das Layout der Tastatur etwas platzsparender, während man den Großteil der Funktionen beibehält.

TKL (auch 80 Prozent) steht für Tenkeyless und beschreibt Tastaturen, bei denen das Numpad fehlt. Man behält in diesem Design die wichtigsten Tasten der Peripherie bei, während durch das Entfernen des Numpads Platz gespart wird. TKL-Keyboards eignen sich besonders gut zum Zocken, da man so mehr Raum auf dem Schreibtisch für Mausbewegungen hat.

Größenunterschied zwischen einer 100-Prozent-Tastatur und einer TKL-Tastatur heise bestenlisten

75-Prozent-Keyboards verzichten neben den Zifferntasten auch auf einzelne Navigationstasten, ähnlich wie beim 96-Prozent-Layout. Das ermöglicht ein noch kompakteres Design, bei dem so wenig dead space wie möglich auf der Tastatur übrig bleibt. Optisch kann das Ganze etwas zusammengequetscht wirken.

65-Prozent-Tastaturen sind deutlich kompakter und erfordern in der Regel eine Umgewöhnung, da sie komplett auf die F-Tasten verzichten. Stattdessen sind die Funktionen dieser auf die Tastenreihe darunter ausgelagert. Mithilfe der Fn-Taste, die immer bei 65-Prozent-Layouts vorhanden ist, greift man so weiter auf sie zu.

Mit 60-Prozent-Tastaturen erreicht man das Minimum an Tasten und Tastaturgröße, mit dem es sich noch sinnvoll arbeiten lässt. Im Vergleich zum etwas größeren 65-Prozent-Layout vermisst man hier zusätzlich noch die Pfeiltasten. Das kompakte Layout wurde vor allem in der Shooter-Szene durch Tastaturen des Herstellers Ducky populär. Für Büroarbeiten sind solche Modelle oft unpraktisch, weil viele Tasten fehlen oder nur über Hinzunahme der Fn-Ebene erreichbar sind.

Clicky, tactile oder doch linear – so unterscheiden sich Switches

Neben den Funktionen der Tastatur ist vorrangig die Wahl der Switches wichtig, denn sie verhalten sich alle unterschiedlich. Die drei am häufigsten verwendeten Switchtypen sind clicky, linear und tactile.

Drückt man eine Taste mit Tactile-Switch spürt man einen leichten Widerstand, wenn man am Auslösepunkt angekommen ist. Dieses taktile Feedback signalisiert also, dass die Taste erfolgreich anschlägt.

Clicky-Switches funktionieren ähnlich wie taktile Switches, mit dem Unterschied, dass zusätzlich zum taktilen Feedback auch ein deutlich hörbares Klick-Geräusch hinzukommt. Aufgrund dessen empfinden andere Menschen, die sich im gleichen Raum aufhalten, diese gerne mal als störend. Sie empfehlen sich daher zum Beispiel nicht unbedingt für den Bürogebrauch.

Linear-Switches sind häufig die beste Option, wenn man geräuscharmer tippen möchte, da ihnen sowohl taktiles als auch hörbares Feedback fehlen. Häufig erfordern sie eine niedrigere Betätigungskraft als die anderen Switches, was dazu führt, dass sie sich gut zum Zocken eignen.

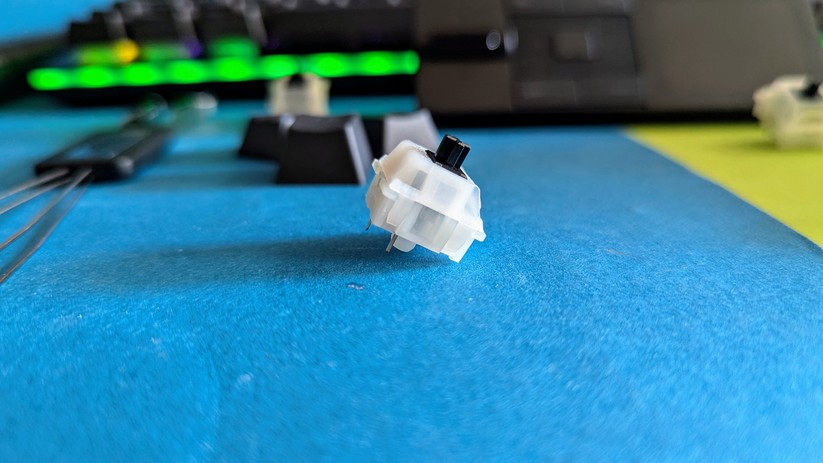

heise bestenlisten

Neben der Switch-Charakteristik sind vorrangig die Werte Betätigungskraft und Distanz zum Betätigungspunkt relevant. Die Betätigungskraft sagt aus, wie viel Kraft man ausübt, bis die Taste anschlägt. Die Distanz gibt an, wie weit der Switch reisen muss, bis er am Betätigungspunkt ankommt. Wie hoch oder niedrig man die Werte haben möchte, ist zum einen Geschmackssache, zum anderen abhängig vom Verwendungszweck der Tastatur. Möchte man die Tastatur hauptsächlich zum Zocken verwenden, lohnen sich etwa Switches, deren Auslösekraft und Distanz zur Betätigung niedrig sind.

Vor allem bei Switches geht Probieren häufig über Studieren, da Videos einem zwar die Soundkulisse etwas näher bringen, jedoch nicht in der Lage sind, das haptische Schreibgefühl erlebbar zu machen.

Zu den regulären mechanischen Switchtypen gesellen sich die optischen und magnetisch-mechanischen Switches dazu.

Hall-Effect-Switches sind besonders im Gaming-Bereich beliebt, da sie aufgrund ihres Designs Möglichkeiten schaffen, den Betätigungspunkt individuell anzupassen. Das gelingt aufgrund der Magnete und Hall-Effekt-Sensoren im Inneren der Switches. Wird der Switch betätigt, drückt der Magnet nach unten, wodurch sich das magnetische Feld verändert, was wiederum vom Hall-Effekt-Sensor registriert wird.

Tastaturen mit dieser Art von Switch sind in der Lage, den Betätigungspunkt zwischen 0,1 mm und 4,0 mm festzulegen. Hinzu kommt, dass bei vielen Keyboards dieser Art auch die sogenannte Rapid-Trigger-Funktion zum Einsatz kommt. Aktiviert man diese, wird eine Verzögerung zwischen Tastendruck und dem Loslassen der Taste komplett aufgehoben und die Taste registriert beides bereits bei der leichtesten Veränderung des ausgeübten Drucks. Dadurch verschafft man sich natürlich primär beim Zocken enorme Vorteile, da so bestimmte Aktionen in sehr kurzen Abständen immer und immer wieder erfolgen können.

Hall-Effect-Keyboards haben den Vorteil, dass man per Software den Betätigungspunkt für jede Taste individuell bestimmen kann. heise bestenlisten

Die Wahl der Switches ist schlussendlich immer Geschmackssache, da sie sich alle anders anfühlen oder anhören. Manche Switches eignen sich besser zum Zocken, während sich andere beim Schreiben besser anfühlen. Ideal ist es, wenn man vor dem Kauf der Tastatur die Möglichkeit hat, verschiedene Switches auszuprobieren, um den besten Fit für sich selbst zu finden.

Optical-Switches funktionieren über eine Lichtschranke. Wenn der Switch betätigt wird, unterbricht die Schranke, wodurch das Infrarotlicht nicht mehr auf den Sensor trifft und der Tastendruck damit registriert wird. Da bei optischen Switches kein physischer Kontakt entstehen muss, um Tastenanschläge zu registrieren, sind sie potenziell deutlich langlebiger als reguläre mechanische Switches. Ähnlich wie Hall-Effect-Switches profitieren auch Optical-Switches von individuell einstellbaren Betätigungspunkten. Hersteller wie Razer setzen vermehrt auf diese Technologie.

Häufig verwendete Begriffe auf einen Blick

In der Welt der mechanischen Gaming-Tastaturen haben sich so manche Begriffe – in der Regel auf Englisch – etabliert, deren Bedeutung auf den ersten Blick nicht immer ersichtlich ist. Wir haben daher die gängigsten einmal zusammengefasst:

N-Key-Rollover: Wenn bei den Spezifikationen einer Tastatur steht, dass sie N-Key-Rollover unterstützt, dann bedeutet das, dass sie in der Lage ist, alle Tasten auf der Tastatur gleichzeitig zu registrieren und zu verarbeiten. Steht bei einer Tastatur zum Beispiel 6-Key-Rollover, dann erkennt sie maximal sechs gleichzeitig gedrückte Tasten. Mit dem Key-Rollover Test stellt man rasch fest, ab wie vielen Tasten die eigene Tastatur Schluss macht.

Hot-Swapping: Spricht man von einer Tastatur, die Hot-Swapping unterstützt, dann sind die mechanischen Switches des Geräts während des laufenden Betriebs durch andere austauschbar. Das bringt direkt mehrere Vorteile mit sich. Zum einen erlaubt es, kaputte Switches problemlos durch neue zu ersetzen. Zum anderen ermöglicht es, die Tastatur den eigenen Wünschen anzupassen. Etwa wenn einem die von Werk aus verbauten Switches der Tastatur nicht gefallen, weil sie vielleicht zu laut sind oder sich nicht gut anfühlen beim Tippen. Mit einem Switch-Puller, einer Art Zange, löst man die Switches vom Board. Achtung: Nicht jeder Switch passt auf jedes Keyboard. In der Regel steht bei den Spezifikationen einer Tastatur mit Hot-Swap-Unterstützung, welche Arten von Switches sie unterstützt.

heise bestenlisten

Pre-lubed Switches: Viele Hersteller werben mit pre-lubed (vorgeschmierten) Switches und/oder Stabilisatoren. Das Vorschmieren der Switches sorgt primär dafür, dass sie sich sanfter beim Schreiben anfühlen und somit ein besseres Tippgefühl ermöglichen sollen. Durch das Schmieren wird das Aufeinandertreffen der Komponenten entschärft und ein kratziges Geräusch vermieden. Je nach Keyboard ist es auch möglich, nachträglich selbst zu schmieren.

Double-Shot-PBT-Keycaps: PBT-Keycaps sind Tastenkappen aus PBT-Plastik (Polybutylenterephthalat). Double-Shot ist ein Verfahren, bei dem man zwei oft verschiedenfarbig gegossene Tastenkappen aufeinander stülpt. Eine der beiden dient dabei nur für die Beschriftung der Tasten, während die andere hauptsächlich für den Körper der Tastenkappe genutzt wird. Das Verfahren ist deswegen so beliebt, da die so entstehenden Keycaps deutlich länger lesbar bleiben und aufgrund des PBT-Materials generell langlebiger sind. Dafür sind PBT-Keycaps aber auch etwas teurer.

ABS-Keycaps: Günstiger sind Keycaps aus ABS-Plastik (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer). Sie fühlen sich glatter an als das PBT-Pendant und haben eine leicht glänzende Oberfläche im Vergleich zur matten Oberfläche der PBT-Tastenkappen. Leider nutzen sie auch deutlich schneller ab. Während PBT-Keycaps sehr langlebig sind, zeichnen sich bei ABS-Plastik bereits nach kürzerer Zeit Abnutzungen ab. Die Tasten haben dann häufig einen fettigen Look, den man auch nicht mehr aus dem Material bekommt.

Fazit

Die Welt der mechanischen Gaming-Tastaturen ist vielfältig. Egal, ob man nur bunte Beleuchtung möchte, eine voll anpassbare Peripherie, die einen sowohl beim Zocken als auch beim Schreiben unterstützt oder sich gar einen kompetitiven Vorteil durch die Wahl der Tastatur erhofft. Jeder wird über kurz oder lang fündig.

Neben schnellerer Reaktionszeit sprechen vorrangig eine gute Nachhaltigkeit durch austauschbare Switches sowie die nach Vorliebe auswählbare Tipp-Charakteristik für die Anschaffung einer mechanischen Tastatur. So kann man je nach Anspruch und Geschmack seine Wunsch-Tastatur auswählen und zusammenstellen. Zudem sind, wie unsere Bestenliste zeigt, mechanische Tastaturen nicht mehr zwangsläufig teuer. Im Gegenteil: Modelle von Royal Kludge beweisen, dass man selbst unter 100 Euro noch gute Tastaturen mit mechanischen Switches bekommt.

Wer preislich höher ins Regal greift, bekommt hochwertigere Materialien sowie zusätzliche, aber nicht für jedermann notwendige Premium-Funktionen, wie modulare Nummernblöcke und Multimedia-Displays oder magnetische Switches, mit denen man das Schreibverhalten der Tastatur bis ins kleinste Detail anpassen kann.

BESTENLISTE

Akko Mod 007 HE Year of Dragon

Die Gaming-Tastatur Akko Mod 007 HE Year of Dragon mit Hall-Effect-Switches ist nicht nur stylish, sondern hat auch ordentlich was unter der Haube.

VORTEILE

- herausragende Verarbeitung

- schickes & hochwertiges Design

- gute Hall-Effect-Einstellungsmöglichkeiten

- 8000-Hz-Abtastrate

- fantastisches Schreibgefühl

NACHTEILE

- Web-App hat Verbesserungspotenzial

Tastatur für 238 Euro im Test! Akko Mod 007 HE Year of Dragon ist unfassbar gut

Die Gaming-Tastatur Akko Mod 007 HE Year of Dragon mit Hall-Effect-Switches ist nicht nur stylish, sondern hat auch ordentlich was unter der Haube.

Die Mod 007 HE Year of Dragon von Akko überrascht nicht nur durch ihre auffällige Optik. Von der Verarbeitung bis zur Ausstattung spielt die Gaming-Tastatur nämlich ganz vorn mit. Dank Hall-Effect-Technologie profitiert man von individuell einstellbaren Betätigungspunkten der Switches und weiterer damit zusammenhängender Funktionen, die sowohl das Gaming als auch das reguläre Tippen bereichern sollen. Mit einer 8000-Hz-Abtastrate ist die kabelgebundene Tastatur außerdem, zumindest auf dem Papier, äußerst verzögerungsfrei. Das Vollaluminium-Gehäuse mit extra verbautem Gewicht gibt der Tastatur nicht nur festen Halt auf dem Schreibtisch, sondern unterstützt auch die Akustik beim Tippen. Wir haben das aktuelle Modell der Akko Mod 007 HE Year of Dragon getestet und verraten, ob und für wen sich der Kauf lohnt. Das Testgerät hat uns der Hersteller zur Verfügung gestellt.

Lieferumfang

Neben den fast schon zum Standard gehörenden Essentials wie Staubschutz, Keycap- und Switch-Puller sowie dem unentbehrlichen USB-A-zu-USB-C-Verbindungskabel wartet die Mod 007 HE Year of Dragon mit ein paar Überraschungen auf: Zusammen mit der Tastatur im DE-Layout bekommt man auch Tastenkappen-Sets für das UK- und FR-Layout sowie Mac-spezifische Keycaps. Zudem ist ein Keycap-Set mit alternativen Designs inkludiert, das sich optisch ebenfalls in die Year-of-the-Dragon-Thematik einordnet.

Ungewöhnlich ist die im Lieferumfang enthaltene FR4-Platte. Diese kann man, wenn gewünscht, durch die rigidere Aluminium-Platte im Inneren des Gehäuses austauschen, um das Schreibgefühl zu verändern. Den Inbusschlüssel, um das Gehäuse aufzuschrauben, gibt es mitsamt Ersatzschrauben ebenfalls dazu.

Design

Direkt beim Auspacken der Tastatur fallen uns zwei Dinge auf. Erstens: Was für ein schwerer Brocken. Und zweitens: Was für eine schicke Tastatur. Die Masse kommt nicht von irgendwo her, denn am Boden des Gehäuses ist ein PVD-Gewicht mit Spiegel-Finish installiert. So bringt das Keyboard trotz des 75-Prozent-Formfaktors mit den Maßen 333 x 141 x 33 mm stolze 2,2 kg auf die Waage.

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder

Das chinesische Jahr des Drachen ist der thematische Fokus des Designs. Die Tasten sowie das Gehäuse sind mit entsprechenden Motiven bedruckt. Zeichnungen, die an traditionelle Darstellungen von Drachen erinnern, sowie unter anderem chinesische Schriftzeichen schmücken die Keycaps der Tastatur. Die obere Hälfte des dreifach eloxierten Gehäuses ist ebenfalls mit Drachenillustrationen bedruckt und komplettiert den Look. Akko verzichtet hierbei auf knallige Farben und setzt bei der Mod 007 HE Year of Dragon stattdessen auf reduzierte Blau-, Grün- und Gelb/Goldtöne, wobei das Gehäuse selbst schwarz ist. Das verschafft dem Keyboard einen edlen Look, der nicht sofort nach verspieltem Gaming schreit. Der goldfarbene Mittelrahmen, der die obere von der unteren Gehäusehälfte optisch trennt, unterstreicht die ohnehin schon hochwertige Optik des Keyboards.

Das spiegelnde Gewicht auf der Unterseite der Tastatur hat ebenfalls einen Drachenaufdruck spendiert bekommen – ein cooles Detail. Allerdings sammelt es Fingerabdrücke ohne Ende, weswegen wir das Keyboard auch prompt wieder umdrehen, um uns dieser Realität nicht weiter stellen zu müssen.

Ausstattung

Auch unter der Haube hat die Akko Mod 007 HE Year of Dragon einiges zu bieten. Wie bei leichten Gaming-Mäusen (Bestenliste) zeichnet sich bei Gaming-Keyboards der Trend hin zur 8000-Hz-Abtastrate ab. Die höhere Frequenz soll für weniger Verzögerung beim Tippen und Zocken sorgen und so die Arbeit mit der Peripherie flüssiger gestalten. Akko hat der Mod 007 HE Year of Dragon ebendiese spendiert. Da die hohe Polling-Rate aber auch der CPU des PCs mehr abverlangt, kann man die Abtastrate bei Bedarf in der Web-App herunterschalten. Um von den vielen Funktionen der Tastatur Gebrauch machen zu können, arbeitet ein 32-Bit-ARM-Cortex-M4-Prozessor im Inneren des Keyboards.

Als magnetische Hall-Effect-Switches kommen in der V2-Variante der Tastatur die hauseigenen Akko Astrolink zum Einsatz. Diese benötigen eine Initialkraft von 36±5 gf und haben einen Reiseweg von 3,4 mm. Den Betätigungspunkt stellt man via der Web-App ein. Hier steht ein Bereich von 0,1 mm bis 3,0 mm zur Verfügung.

Wie es sich für eine Gaming-Tastatur gehört, darf auch bei der Mod 007 HE Year of Dragon die Festbeleuchtung in Form von ARGB-LEDs nicht fehlen. Diese haben hier eine Wiederholfrequenz von 500 Hz, was angeblich Ermüdungserscheinungen verhindern soll. Ob und inwiefern das einen tatsächlichen Nutzen hat, können wir nicht beurteilen, allerdings haben die hier verbauten LEDs eine erstaunlich schwache Leuchtkraft und fallen tagsüber in gut beleuchteten Räumen ohnehin kaum auf, wozu auch die lichtundurchlässigen Keycaps beitragen. Uns stört das nicht, wer jedoch viel Wert auf eine intensive Leuchtkraft legt, muss sich nach einer anderen Tastatur umsehen.

Als Tastenkappen kommen Dye-Sub-PBTs im Cherry-Profil zum Einsatz, welche die gewohnt griffigere Textur im Vergleich zur günstigeren ABS-Alternative mit sich bringen.

Für eine feingetunte Akustik und ein ebenso abgestimmtes Tippgefühl sind mehrere Lagen an geräuschdämpfenden Materialien verbaut und die Aluminium-Platte der Tastatur mit Dichtungen versehen (Gasket-Mount). Neben einer Lage Poron-Schaumstoff unmittelbar unter der Aluminium-Platte gibt es eine weitere Lage, die den Boden des Gehäuses auskleidet. Eine PET-Schicht über der Leiterplatte und eine VHB-Schicht direkt darunter tragen ebenso zur Optimierung der Geräuschkulisse beim Tippen bei.

Software

Sämtliche Keyboard-Einstellungen sind auf eine Web-App ausgelagert. Neben der Tastenneubelegung und dem Makro-Editor finden sich Beleuchtungseinstellungen sowie Hall-Effect-Funktionen wieder. Sogar die Möglichkeit, selbst erstellte Beleuchtungskompositionen, Makros und Tastenkonfigurationen hochzuladen und so mit anderen Nutzern zu teilen, gibt es.

Um das Verhalten beim Tippen anzupassen, stehen Funktionen wie Dynamic Keystrokes, Mod-Tap, Toggle Key und Snap Key bereit. Selbstverständlich lässt sich auch der Betätigungspunkt jeder einzelnen Taste individuell verändern und die Rapid-Trigger-Funktion hinzuschalten. Über Dynamic Keystrokes richtet man für eine Taste bis zu vier unterschiedliche Aktionen ein, in Abhängigkeit der gedrückten Distanz. Beispielsweise gibt die D-Taste dann ab 0,7 mm die Funktion der Windows-Taste und beim kompletten Durchdrücken (3,2 mm) eine nochmals andere Funktion aus. Gleiches kann man auch für die Distanz beim Loslassen der gedrückten Taste konfigurieren.

Mod-Tap ermöglicht hingegen, einer Taste zwei unterschiedliche Funktionen zuzuordnen, abhängig davon, ob man sie nur kurz antippt oder gedrückt hält. So kann man etwa beim Spielen zwei unterschiedliche Fähigkeiten auf eine Taste legen und erspart sich eine zusätzliche Bewegung auf der Tastatur. Wie lange man die Taste gedrückt halten muss, damit die zweite Funktion aktiviert, legt man in der App fest.

Akko Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Akkogear Mod 007 HE Year of Dragon – Bilder App

Toggle Key aktiviert eine ausgewählte Taste immer wieder, ohne sie dauerhaft gedrückt halten zu müssen. Der erste Tastenanschlag startet dabei den Vorgang, der zweite beendet ihn wieder. Snap Key gibt bei zwei gleichzeitig gedrückten Tasten der zuletzt gedrückten Taste Priorität. Hält man also im Spiel A gedrückt, um nach links zu laufen, und drückt dann D für eine Bewegung nach rechts, ohne dabei die A-Taste loszulassen, registriert die Tastatur nur den Input der D-Taste.

Die Beleuchtungseinstellungen liefern wenig Überraschendes. Insgesamt gibt es 23 verschiedene Modi zur Auswahl, die ein Stück weit konfigurierbar sind. Überwiegend in Bezug auf Helligkeit, Geschwindigkeit, Farbauswahl und die Ausrichtung des Effekts. Selbstverständlich lassen sich alle Tasten einzeln und unterschiedlich farblich anpassen. Ein so erstelltes Beleuchtungsprofil kann man dann anschließend hochladen und so mit anderen Nutzern der Web-App teilen. Ebenso ist es möglich, Kreationen anderer auf das eigene Keyboard zu laden.

Leider ist die Übersetzung der App aus dem Chinesischen ins Englische und ins Deutsche nicht optimal. Auch Menüführung und generelle Benutzerfreundlichkeit könnten an manchen Stellen besser sein. Das sollte bei diesem Preis nicht so sein. Die Funktion Rapid Trigger hat beispielsweise keinen eigenen Menüpunkt und ist über einen leicht zu übersehenden Toggle hinzu schaltbar. Ebenso ist das Abspeichern des eigenen Layouts im Dropdown-Menü der einzelnen Layer versteckt.

Tippgefühl

Kurz und bündig: Schreiben auf der Akko Mod 007 HE Year of Dragon klingt fantastisch und fühlt sich phänomenal gut an. Die aufwendige Geräuschoptimierung durch die verschiedenen Lagen an dämpfenden Materialien zahlt sich aus, denn sie spendiert der Tastatur einen butterweichen und hellen Thock-Sound. Störender Hall, kratzende Geräusche und Key Wobble gibt es nicht. Möchte man ein etwas nachgebendes Gefühl beim Tastendrücken, tauscht man die vorinstallierte Aluminium-Platte mit der mitgelieferten FR4-Platte aus.

Preis

Die UVP der Akko Mod 007 HE Year of Dragon liegt bei 238 Euro. Derzeit ist sie im offiziellen Akkogear-Shop für 238 Euro erhältlich.

Fazit

Die Mod 007 HE Year of Dragon von Akko ist eine geniale, wenngleich teure, Hall-Effect-Tastatur, die uns mit ihrem edlen Design, der hochwertigen Verarbeitung und ihrem Funktionsumfang überzeugt. Als Gaming-Tastatur liefert sie dank 8000-Hz-Polling-Rate, Hall-Effect-Switches und praktischen Funktionen über die Web-App eine top Performance ab. Auf ihr zu tippen ist sowohl akustisch als auch haptisch ein Vergnügen. Den hohen Preis von 226 Euro kann und möchte nicht jeder für eine Tastatur stemmen, dafür bekommt man hier aber auch eine wirklich hervorragend abgestimmte Peripherie. Einzig die Web-App hat bezüglich Benutzerfreundlichkeit Verbesserungspotenzial, ist ansonsten aber problemlos nutzbar.

Asus ROG Azoth 96 HE

Dank eines ausgeklügelten Stromsparmodus kann die ROG Azoth 96 HE problemlos mehrere Tage mit nur einer Akkuladung verwendet werden.

VORTEILE

- extrem starke Akkuleistung dank Stromsparfunktion

- farbiges OLED-Touchdisplay

- Web-App mit vielen Einstellungsmöglichkeiten

- guter Klang beim Tippen

NACHTEILE

- sehr teuer

- kein Vollaluminiumgehäuse

- Funktionen der App nur teilweise oder gar nicht erklärt

ROG Azoth 96 HE im Test: Gaming-Tastatur mit Akku, der die Apokalypse überdauert

Dank eines ausgeklügelten Stromsparmodus kann die ROG Azoth 96 HE problemlos mehrere Tage mit nur einer Akkuladung verwendet werden.

Mit der ROG Azoth 96 HE geht Asus nun auch den Weg der Hall-Effect-Tastaturen und spendiert der kabellosen 96-Prozent-Peripherie zudem eine 8000-Hz-Abtastrate. Besonders beeindruckend ist aber tatsächlich der ausgeklügelte Stromsparmodus, der die Akkulaufzeit enorm steigert. Wir haben das Keyboard im Arbeitsalltag und beim Zocken getestet und verraten, ob es einen Platz auf dem Schreibtisch verdient hat. Das Testgerät hat uns der Hersteller zur Verfügung gestellt.

Lieferumfang

Mit der Tastatur bekommt man ein USB-C-zu-USB-C-Verbindungskabel samt USB-A-Adapter sowie den 2,4-GHz-Funkdongle inklusive Verlängerungsadapter. Da die Azoth 96 HE Hot-Swapping unterstützt, liegen der Tastatur ein Switch-Puller aus Plastik und ein Keycap-Puller aus Metall bei. Diese klicken praktischerweise platzsparend ineinander. Wie bei den anderen Azoth-Modellen bekommt man auch mit der 96 HE eine Handgelenkauflage aus Gummi, die leider nicht magnetisch an der Tastatur haftet und sich relativ leicht verschieben lässt.

Vier zusätzliche Tastenkappen – drei davon durchsichtig – liegen ebenfalls bei. Die vierte Keycap dient dazu, die vorinstallierte Menü-Taste mit Copilot-Aufdruck bei Bedarf gegen eine reguläre Ctrl-Tastenkappe (Strg) auszutauschen. Kurzanleitung und Sticker-Set runden das Paket ab.

Design

Mit ihrem 96-Prozent-Format misst die ROG Azoth 96 HE 382 x 42 x 136 mm und bringt etwa 1,37 kg auf die Waage. Die obere Hälfte des Gehäuses ist aus Aluminium, welches ihr Robustheit verleiht. Für den hohen Preis hätten wir hier definitiv ein Vollaluminiumgehäuse erwartet. Farblich bleibt es beim Gehäuse und den Tasten bei Grau und Schwarz. Letztere kommen aufgrund der RGB-Beleuchtung mit lichtdurchlässiger Beschriftung. Der OLED-Touchscreen samt Kontrollknopf befindet sich über dem Numpad. Die Verarbeitung ist makellos. Auch bei genauerer Inspektion finden wir keine Schönheitsfehler am Metall oder dem Plastik. Alles sitzt fest, nichts klappert.

Im Vergleich zu einer 100-Prozent-Tastatur ist die Azoth 96 HE etwas kompakter. Das liegt daran, dass selten genutzte Tasten wie Rollen, Einfg und Pos 1 entfernt und das Numpad sowie die Pfeiltasten zusammengerückt wurden. Die Funktionen der nun fehlenden Tasten erreicht man weiterhin per Fn-Ebene.

Ausstattung

Als kabellose Gaming-Tastatur verbindet sich die Asus ROG Azoth 96 HE per 2,4-GHz-Funk, Bluetooth und per USB-C-Kabel mit dem PC. Dabei hat sie eine Abtastrate von 8000 Hz, die was für eine äußerst niedrige Latenz sorgt. Im Gegensatz zu vielen anderen Tastaturen mit einer so hohen Abtastrate verwendet die Azoth 96 HE einen ausgeklügelten Stromsparmodus, bei dem jede Taste nur dann mit einer Abtastrate von 8000 Hz arbeitet, wenn sie gedrückt wird, und ansonsten auf 250 Hz zurückfällt. Wer lieber permanent 8000 Hz haben möchte, kann das in der Web-App festlegen.

In Kombination mit weiteren Stromsparanpassungen hat der Akku der Gaming-Tastatur eine beachtliche Laufzeit. Nach über zwei Tagen im täglichen Einsatz bei der Arbeit und abends beim Zocken hat der Akku immer noch 93 Prozent Ladung. Nach etwa fünf Tagen sind es noch 65 Prozent. Hier hängt es natürlich davon ab, wie stark die Beleuchtung der Tasten und des Touchdisplays eingestellt ist. Wir nutzen beides mit 50 Prozent Helligkeit.

Bei den Switches handelt es sich um ROG HFX V2 mit Hall-Effect-Technologie und einer Initialbetätigungskraft von 32 gf und einer Gesamtbetätigungskraft von 49 gf. Der Betätigungspunkt ist zwischen 0,1 mm und 3,5 mm vollständig anpassbar – sowohl über das Keyboard direkt als auch per Web-App. Die Tastenkappen sind aus PBT-Plastik im Doubleshot-Verfahren hergestellt, was sie robuster und griffiger macht als günstigere ABS-Alternativen. Da die Tastatur einen Windows- und einen Mac-Modus hat, sind auch die Tasten mit spezifischen Icons beider Betriebssysteme versehen.

Das OLED-Display kann per Touch gesteuert werden und wartet mit kräftigen Farben auf. Einen Screensaver oder separaten Timer, damit der Bildschirm abdunkelt oder ganz ausschaltet, gibt es leider nicht. Wir hoffen, dass das noch per Software-Update nachgereicht wird. Aktuell schaltet der Bildschirm nur dann aus, wenn auch die Tastatur in den Sleep-Modus wechselt.

Software

Anstatt der lokalen App Armoury Crate, wie sie bei älteren Produkten noch Verwendung findet, kommt bei der Azoth 96 HE die Web-App Gearlink zum Einsatz. Damit muss keine zusätzliche Software installiert werden und die Einstellungen sind Betriebssystem-übergreifend verfügbar. Die Verbindung mit der Tastatur funktioniert einwandfrei, sowohl per Kabel als auch über den Funkreceiver.

Neben Firmware-Updates für Receiver und Keyboard hält das Web-Tool auch Einstellungsmöglichkeiten für die Tastenbelegung, die Hall-Effect-Eigenschaften und die Beleuchtung bereit. Für die Tastenbelegung stehen die gängigen Funktionen wie Mediasteuerung, Mausklicks, Dynamic Keystroke, Toggle Trigger und Mod Tap parat. Makros kann man zwar über Gearlink aufzeichnen, wie man sie anschließend per Web-App auf die Tasten legt, konnten wir nicht herausfinden. Generell fehlt uns in der App das ein oder andere Tooltip für eine bessere Erklärung der verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten.

In 0,01er-Schritten legt man den Betätigungspunkt der Switches global oder nur für einzelne Tasten fest und auch die Deadzone ist anpassbar. Standardfeatures wie Rapid Trigger und Speed Tap kann man ebenfalls hinzuschalten und konfigurieren.

ROG Azoth 96 HE – Bilder App

ROG Azoth 96 HE – Bilder App

ROG Azoth 96 HE – Bilder App

ROG Azoth 96 HE – Bilder App

ROG Azoth 96 HE – Bilder App

ROG Azoth 96 HE – Bilder App

ROG Azoth 96 HE – Bilder App

ROG Azoth 96 HE – Bilder App

ROG Azoth 96 HE – Bilder App

ROG Azoth 96 HE – Bilder App

ROG Azoth 96 HE – Bilder App

ROG Azoth 96 HE – Bilder App

Die Beleuchtungseinstellungen bieten wenig Überraschendes. Insgesamt 10 verschiedene Effekte stehen zur Auswahl und lassen sich in Geschwindigkeit, Farbe und Helligkeit anpassen. Je nach Effekt kommen auch Ausrichtung und die Breite, also ob der Effekt die ganze Tastatur oder nur einen Teil gleichzeitig mit Farbe befüllt, hinzu.

Einstellungen für das OLED-Touchdisplay beinhalten verschiedene Hintergrundbilder und Animationen – eigene Elemente hochladen ist ebenfalls möglich. Auch, welche Informationen das Display anzeigen soll, stellt man hier ein. Uns hat hier die Anzeige der Tastenanschläge pro Sekunde gut gefallen. Selbstverständlich gibt es auch einen Musik-Modus sowie eine Datumsanzeige. Mit dem Kontrollknopf navigiert man durch verschiedene On-Board-Funktionen der Tastatur. Per App lassen sich auch individuelle Aktionen, losgelöst von den Voreinstellungen, auf die einzelnen Bedienelemente des Kontrollknopfs legen.

Im Großen und Ganzen liefert die App eine gute Auswahl an nützlichen Einstellungsmöglichkeiten, gerade erklärungsbedürftigen Funktionen fehlt es aber an Tooltips. Hier hoffen wir, dass zukünftige Updates die Benutzerfreundlichkeit verbessern.

Tippgefühl

Für das Schreiberlebnis hat die Asus ROG Azoth 96 HE das volle Programm der Soundoptimierung spendiert bekommen. Zusätzlich zu den Silikondichtungen kleiden mehrere Lagen sound- und vibrationsdämpfende Materialien wie Poron-Schaumstoff, ein Poron-Pad, ein IXPE-Switch-Pad und ein Silikon-Pad das Innere der Tastatur aus.

Beim Tippen liefert die Azoth 96 HE einen präzisen Thock-Sound ab, der dank erwähnter Dämpfungsmaßnahmen klar und prägnant ertönt. Weder Kratzen, Hallen noch Pings machen sich beim Tippen bemerkbar. Auch die Stabilisatoren der Enter- und Leertaste leisten hier ganze Arbeit und verhindern das gerne mal hohl klingende und hallende Zurückschnalzen der größeren Tasten.

Beim Zocken machen sich hingegen die 8000 Hz bemerkbar, die in Kombination mit den magnetischen Hall-Effect-Switches für schnelle und präzise Tastenanschläge sorgen.

Preis

Die UVP der Asus ROG Azoth 96 HE liegt bei 399 Euro. Aktuell kostet sie 361 Euro.

Fazit

Die Asus ROG Azoth 96 HE überzeugt mit einem unglaublich ergiebigen Akku, einer hervorragenden Verarbeitung und einem OLED-Touchdisplay, das mit kräftigen Farben aufwartet. Nützliche Funktionen, auf die entweder per Web-App oder über die Steuerung per Kontrollknopf direkt am Keyboard zugegriffen wird, bereichern die Tastatur ungemein. Beim Zocken fühlen sich Tasteneingaben knackig und präzise an, was nicht zuletzt an der 8000-Hz-Abtastrate und den fein justierbaren Hall-Effect-Switches liegt.

Dem gegenüber steht die sehr hohe UVP von 399 Euro, die aus der Gaming-Tastatur ein Enthusiasten-Produkt macht. Für den Preis bekommt man zudem ein nur teilweise aus Aluminium bestehendes Gehäuse. Das ändert zwar alles nichts daran, dass die Azoth 96 HE eine super gelungene, mit Features nur so vollgestopfte Tastatur ist, dürfte für die meisten aber ein klares Ausschlusskriterium beim nächsten Tastaturkauf sein.

Royal Kludge RK84 75% Wireless

Die Royal Kludge RK84 75% Wireless liefert ein erstaunlich umfassendes Gesamtpaket für ihre Preiskategorie. Ob sie wirklich rundum überzeugt, zeigt der Test.

VORTEILE

- günstig

- drei Verbindungsmodi

- hot swappable

- zusätzlicher USB-Anschluss

NACHTEILE

- halb gare Software

- günstige ABS-Tasten

Gaming-Tastatur Royal Kludge RK84 75% Wireless im Test: günstig, mechanisch, gut

Die Royal Kludge RK84 75% Wireless liefert ein erstaunlich umfassendes Gesamtpaket für ihre Preiskategorie. Ob sie wirklich rundum überzeugt, zeigt der Test.

Royal Kludge hat sich als Anbieter preiswerter mechanischer Keyboards etabliert und bringt mit der RK84 75% Wireless eine kompakte all-round Gaming-Tastatur an den Start. Features wie Hot Swapping, mehrere Verbindungsmodi, programmierbare Tasten und pass-through USB-Ports am Keyboard sollen dabei die Peripherie von der Konkurrenz aus dem Budget-Tastaturen-Markt abheben. Inwiefern das gelingt, erklären wir im Test.

Lieferumfang

Die Royal Kludge RK84 75% kommt mit USB-C-auf-USB-C-Kabel, vier Ersatzswitches und einem 2-in-1 Tastenkappen- und Switch-Puller. Am Kabel befestigt ist zudem ein USB-A-Adapter, damit die Tastatur auch an PCs Anschluss findet, die nur über USB-A-Ports verfügen. Auch eine Betriebsanleitung ist im Paket inkludiert.

Der Rahmen der RK84 75% Wireless ist abnehmbar und löst sich, indem man von unten dagegen drückt. Anstatt fest verbauter Füßchen entschied man sich hier für die magnetisch anbringbare bzw. abnehmbare Variante. Leider gibt es keine Möglichkeit, diese in der Tastatur zu verstauen. Anders sieht es da beim Funk-Dongle aus. Für diesen gibt es eine Aussparung auf der Rückseite der Tastatur, in der er Platz findet. So besteht keine Gefahr, dass er leicht abhandenkommt.

Design

Die Royal Kludge RK84 75% Wireless kommt in zwei Farbvarianten – Schwarz und Weiß – daher. Als 75-Prozent-Tastatur fehlt ihr das Numpad und der Block an Funktionstasten ist vertikal neben Enter- und Pfeiltasten angeordnet.

Beim Rahmen hat man auf Magnete verzichtet, wodurch sich das Abnehmen beinahe so anfühlt, als würde man die Tastatur auseinanderreißen. Das ist verwunderlich, da bereits bei den Füßen und dem Funk-Dongle Magnete zum Einsatz kamen.

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder

Das Gehäuse der Tastatur ist vollständig aus Plastik, was bei dem Preis aber normal ist. Die Tasten sind Double-Shot und aus günstigerem ABS-Plastik, was dazu führt, dass sie sich glatter beziehungsweise weicher anfühlen als das PBT-Pendant.

Auf der Rückseite des Keyboards befinden sich zwei Schalter – zum Ein- und Ausschalten der Tastatur und um zwischen dem Bluetooth- und Funkmodus zu wechseln.

Die zwei pass-through USB-A-Ports, die neben dem USB-C-Port platziert sind, erlauben es etwa weitere Peripherien anzuschließen, um sie am PC zu verwenden oder nur zu laden. Dafür muss die Tastatur jedoch im kabelgebundenen Modus sein. Während unseres Tests funktionierten nicht alle Geräte, die wir über die pass-through Ports angeschlossen hatten. Eine Razer-Maus funktionierte auf Anhieb problemlos, wohingegen eine Logitech-Maus nach dem Anschließen nicht ansprang. Leider ist es nicht ganz ersichtlich, welchen Datendurchsatz die pass-through USB-Ports haben, da man auch auf der Seite von Royal Kludge nicht näher auf deren Spezifikationen eingeht.

Inbetriebnahme

Die Royal Kludge RK84 75% Wireless ist theoretisch direkt nach dem Auspacken einsatzbereit. Man schließt sie entweder per Kabel an den PC, verwendet das Keyboard im Wireless-Mode per Funk-Receiver, der an einem USB-A-Port am PC Platz findet, oder wechselt in den Bluetooth-Modus.

Möchte man mehr aus seiner Tastatur herausholen, kommt man um die Royal Kludge Software nicht herum. Etwas verwirrend: Der angegebene Link in der Betriebsanleitung führt ins Leere, jedoch findet man die Download-Seite relativ schnell, wenn man eigenständig danach sucht.

Viel nerviger ist jedoch, dass nachdem man die Software heruntergeladen und installiert hat, diese direkt ein Update parat hat und es extremst langsam downloadet. In unserem Test hat es ganze 10 Minuten gedauert, bis der Download abgeschlossen war, und das bei einer 1 GBit-Leitung. Neben einem deutlich schnelleren Download wäre hier vor allem wünschenswert, dass die auf der Website zur Verfügung stehende Software immer die aktuellste Version darstellt.

Software

Von den niedrig auflösenden Icons bis hin zum rigiden Menü – die Royal-Kludge-App hat definitiv einen gewissen DIY-Charme. Das tut jedoch der Funktionalität zum Großteil keinen Abbruch. Zudem haben viele Keyboards in diesem Preissektor gar keine Software am Start.

Die App hat vier verschiedene Menüs, wobei zwei davon den RGB-Einstellungen gewidmet sind. Unter Profile passt man die Tastenbelegung des Keyboards an und kann dafür gleich mehrere von ihnen einrichten. Über die abgebildete Tastatur legt man neue Funktionen auf die gewünschten Tasten. Zur Wahl stehen Makros, Tastenkombinationen, einzelne Tasten sowie Windows-Programme und Media-Controls.

Royal Kludge RK84 75% Wireless – Bilder App

Royal Kludge App – Bilder

Royal Kludge App – Bilder

Royal Kludge App – Bilder

Royal Kludge App – Bilder

Royal Kludge App – Bilder

Insgesamt 21 unterschiedliche RGB-Effekte gibt es, die zumindest ein Stück weit individualisierbar sind. Das beschränkt sich auf Helligkeit, Geschwindigkeit und Farbe der LEDs. Zusätzlich zu den 21 Effekten gibt es im eigenständigen Menü Custom Lights acht weitere RGB-Settings, bei denen uns aber nicht ganz klar ist, warum man sie ausgelagert hat, da sie sich nicht wirklich von den anderen 21 unterscheiden und schlimmer noch – die Animationen dieser Custom Lights sind sehr abgehackt. Daran änderte auch das Anpassen der Animationsgeschwindigkeit nichts.

So tippt es sich auf der Royal Kludge RK84 75% Wireless

Die RK84 75% Wireless gibt es mit linear (red), clicky (blue) und tactile (brown) Switches. In unserem Exemplar sind taktile Schalter verbaut. Drückt man die Taste, erreicht man nach 2 mm einen Hubbel, den es zu überwinden gilt, damit sie anschlägt. Das bedeutet allerdings auch, dass sie eine höhere Betätigungskraft (55 g) benötigt, als etwa Tasten mit linearen Switches. Möchte man die Tastatur hauptsächlich zum Zocken verwenden, sollte man daher auf lineare Schalter zurückgreifen, da sie durch die geringere Betätigungskraft schneller aktivieren.

Für ein Keyboard dieser Preisklasse schreibt es sich auf der RK84 ziemlich rund und mit erstaunlich wenig Hall. Von der Lautstärke her verhalten sich die bei uns verwendeten braunen Schalter wie erwartet, da in der Tastatur keine speziellen Dämpfungsmaterialien verbaut sind. Hier gilt: Wer sich Büro oder Gaming-Zimmer mit anderen Personen teilt, sollte lieber aufgrund der Lautstärke zu den linearen Schaltern greifen.

Preis

Die Royal Kludge RK84 75% Wireless ist auf der Website von Royal Kludge für 62 Euro im ISO-DE-Layout erhältlich (Code heiseBestenlisten). Auf Amazon kostet die Tastatur aktuell 64 Euro.

Fazit

Mit der Royal Kludge RK84 75% Wireless holt man sich eine durchaus kompetente und vor allem günstige Hot-Swap-Tastatur ins Haus, bei der man das kleinere Budget an manchen Ecken und Kanten merkt. Abgesehen von den günstigeren ABS-Tasten ist es vor allem die Software, die an manchen Stellen etwas nervig und umständlich im Umgang ist. Da sie am Ende des Tages jedoch tut, was sie soll und das mit einer Ausnahme auch sehr zuverlässig, fällt die Kritik nicht so stark ins Gewicht.

Es ist generell erstaunlich, was man für den Preis mit der RK84 75% Wireless bekommt: Hot-Swapping, Pass-Through-USB, mehrere Verbindungsmöglichkeiten und eine dedizierte Software in Kombination mit einer für den Preisbereich soliden Verarbeitung.

Wenn man mit den Abstrichen einer Budget-Tastatur leben kann, dann bekommt man mit der Royal Kludge RK84 75% eine günstige mechanische Tastatur, die in einzelnen Bereichen durchaus auch mit teureren Konkurrenzprodukten mithalten kann.

Keychron K2 HE Special Edition

Die Hall-Effect Gaming-Tastatur Keychron K2 HE Special Edition bringt die Vorzüge von magnetischen Switches und einer edlen Optik, die sich nicht im Zockerstübchen verstecken muss, zusammen. Im Test zeigen wir, ob das Gesamtpaket überzeugt.

VORTEILE

- edles Design

- hervorragende Verarbeitung

- gute Auswahl an Hall-Effect-Einstellungsmöglichkeiten

- sensationelles Schreibfeeling

NACHTEILE

- Hot Swap beschränkt sich auf Gateron Double-Rail Switches

Keychron K2 HE Special Edition Test: Geniale Gaming-Tastatur mit Holz und Alu

Die Hall-Effect Gaming-Tastatur Keychron K2 HE Special Edition bringt die Vorzüge von magnetischen Switches und einer edlen Optik, die sich nicht im Zockerstübchen verstecken muss, zusammen. Im Test zeigen wir, ob das Gesamtpaket überzeugt.

Hall-Effect-Tastaturen sind im Gaming-Bereich aufgrund ihrer individuell einstellbaren Auslösepunkte nach wie vor sehr beliebt. Auch Keychron versucht sich mit der K2 HE Special Edition an den Hall-Effect-Wunderwaffen und liefert dabei eine unglaublich schicke Tastatur, auf der sowohl Schreiben als auch Zocken Spaß macht. Welche Makel auch die schicke Optik nicht kaschieren kann, zeigt der Test.

Lieferumfang

Zusammen mit der Tastatur erhält man zusätzliche Keycaps, um zwischen den Windows- und Mac-spezifischen Tasten zu wechseln, einen 2-in-1 Keycap- und Switchpuller sowie ein Nylon bestofftes USB-A-auf-USB-C-Verbindungskabel. Um die Keychron K2 HE Special Edition im 2,4-GHz-Wireless-Modus zu verwenden, ist ein Funk-Dongle samt Verlängerungsteil inkludiert.

Neben der Betriebsanleitung, die zumindest die wichtigsten Settings wie die Verbindungsmodi anreißt, gibt es zudem einen Quick Start Guide, der das Ganze noch einmal plakativ auf einer einzigen Seite zusammenfasst.

Ungewöhnlich: Für die Tüftler hat man Schraubenzieher und Inbusschlüssel beigelegt, um die Tastatur problemlos auseinanderzunehmen.

Design

Die Keychron K2 HE Special Edition ist ein echter Hingucker im 75-Prozent-Formfaktor. Mit einem Aluminium-Gehäuse und Holz-Seitenteilen sieht sie sehr edel aus und fügt sich als Gaming-Tastatur trotzdem optisch hervorragend in ein Büro oder Arbeitszimmer ein.

Auf der Rückseite der Tastatur befinden sich die fest verbauten Standfüße, die man in zwei unterschiedlichen Höhenstufen ausklappt. Schade: Für den Funk-Dongle gibt es nirgends an der Tastatur eine Verstaumöglichkeit, wie man sie sonst häufig bei anderen Keyboards vorfindet.

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Keychron K2 HE Special Edition – Bilder

Die Double-Shot-PBT-Tasten haben das OSA-Profil und sind damit höher als die gängigen Cherry-Profil-Tasten. Sie zeichnen sich zudem durch ihre rundere Form aus.

Auf der linken Seite der K2 HE Special Edition befindet sich der USB-C-Port für den kabelgebundenen Modus sowie zwei texturierte Wipp-Schalter, mit denen man zwischen der Mac-/iOS- oder Windows-/Android-Funktionalität schaltet sowie die Verbindungsmodi wechselt. Nur mit Kraftaufwand zieht man den USB-C-Stecker des Verbindungskabels unschöner Weise aus der Tastatur. Unterstützt wird neben 2,4-GHz-Funk auch Bluetooth als kabellose Verbindungsmöglichkeit.

Die RGB-Beleuchtung scheint dezent zwischen den lichtundurchlässigen Tastenkappen hervor.

Die reguläre K2 HE hat im Unterschied zur Special Edition keine Rosenholz-Seitenteile sondern ist komplett aus Aluminium. Außerdem werden Cherry-Profil PBT-Tastenkappen mit lichtdurchlässiger Beschriftung verwendet anstatt den OSA-Profil-Tastenkappen der Special Edition.

Inbetriebnahme

Die Keychron K2 HE Special Edition ist direkt nach dem Auspacken einsatzbereit. Stört man sich an den von Werk aus installierten Mac-Tasten, tauscht man diese nach dem Auspacken mit den mitgelieferten Windows-Alternativen und dem ebenfalls inkludierten Werkzeug problemlos aus.

Den Funk-Dongle bringt man entweder direkt an einen USB-A-Port am PC an oder verwendet das mitgelieferte Verlängerungsstück, um ihn mit dem Verbindungskabel näher an die Tastatur zu bringen – sofern man sie kabellos verwenden möchte. Für Bluetooth muss man die Tastatur per Tastenkombination Fn + 1, 2 oder 3 mit einem kompatiblen Gerät pairen.

Software

Der Keychron Launcher ist eine Web-App, die ausschließlich über den Browser erreichbar ist. Die App unterstützt zum Zeitpunkt des Tests die aktuellsten Versionen von Chrome, Opera und Edge. Um die Tastatur zu konfigurieren, muss sie per Kabel mit dem PC verbunden sein.

Das „HE“ im Menü HE Mode steht für Hall Effect und meint damit die in der Keychron K2 HE verbauten Switches. In diesem justiert man neben der Betätigungsdistanz auch die Rapid-Trigger-Sensitivität. Hier zeigt sich, warum Hall-Effect-Switches das Nonplusultra in der Gaming-Szene sind. Es ist beispielsweise möglich, dass man für eine Taste mehrere Funktionen bei unterschiedlichen Positionen festlegt (drückt man sie 0,5 mm tief, passiert X, bei 1,0 mm passiert Y usw.).

Rapid Trigger ist für kompetitive Spiele sehr beliebt, da dieser die Distanz zwischen Betätigung und Reset einer Taste extrem verkürzt und so erlaubt, schneller zu reagieren. Enttäuschend ist jedoch, dass es keine Möglichkeit gibt, die Hall-Effect-Einstellungen auch per Tastenbefehl ohne die Software zu verändern. Das machen andere Tastaturen besser.

Keychron K2 HE Special Edition Bilder – App

Keychron K2 HE Special Edition Bilder – App

Keychron K2 HE Special Edition Bilder – App

Keychron K2 HE Special Edition Bilder – App

Keychron K2 HE Special Edition Bilder – App

Keychron K2 HE Special Edition Bilder – App

Keychron K2 HE Special Edition Bilder – App

Keychron K2 HE Special Edition Bilder – App

Spannend ist die Gamepad-Analog-Funktion. Aufgrund der sehr hohen Präzision der Hall-Effect-Sensoren ist die Tastatur in der Lage, das Gefühl eines Gamepads und dessen Analog-Sticks und Trigger zu simulieren. Ist sie aktiviert, reagieren Keyboard und Spiel darauf, wie stark man eine Taste drückt. Bei leichtem Drücken geht der Charakter dann beispielhaft, während er bei stärker gedrückter Taste rennt.

Keymap- und Macro-Menü bieten die erwarteten Funktionen, wobei das Macro-Menü hier mit der Option hervorsticht, Macros nicht nur einzeln händisch einzutragen oder sie aufzuzeichnen, sondern auch das Erstellen über die Eingabe von Keycodes in ein Textfeld ermöglicht.

Mittels Backlight stellt man die RGB-Beleuchtung der Keychron K2 HE Special Edition ein. Hier erwarten einen keine Überraschungen. Im Gegenteil: Einstellungsmöglichkeiten gibt es enttäuschend wenig. Insgesamt 21 Effekte stehen zur Auswahl, wobei man bei den meisten nur die Helligkeit und Geschwindigkeit anpasst.

So tippt es sich auf der Keychron K2 HE Special Edition

Die K2 HE Special Edition ist mit Gateron Nebula Double Rail Switches ausgestattet. Durch die Doppel-Schienen-Bauart sind sie sehr stabil, wodurch kein Wackeln der Tasten entsteht. Das sorgt wiederum dafür, dass es eine wahre Freude ist, mit ihnen zu tippen. Unterstützt wird das haptische Erlebnis durch die bereits erwähnten OSA-Profil-Tasten. Die Tastatur gibt den sehr beliebten Thock-Sound wieder, welcher die Ohren dank vorgeschmierter Schalter und Stabilisatoren ganz ohne Kratzgeräusche und Hall erreicht.

Die Keychron K2 HE ist zudem eine Hot-Swap-Tastatur – die Switches sind also austauschbar. Der Haken: Kompatibel ist das Keyboard nur mit den Gateron Magnetic Double Rail Switches. Diese gibt es zwar in drei Varianten mit unterschiedlichen Betätigungskräften im Keychron-Shop zu kaufen, schöner wäre es jedoch gewesen, wenn man auch magnetische Schalter anderer Hersteller unterstützt hätte.

Preis

Die Keychron K2 HE Special Edition kostet 160 Euro. Die reguläre Version kostet 157 Euro (nur im ANSI-Layout erhältlich).

Fazit

Die Keychron K2 HE Special Edition ist nicht nur unglaublich schick, sondern überzeugt auch mit ihren Gaming-Features. Außerhalb eines hitzigen Ranked-Matches stellt sie ein kompetentes Schreibutensil dar, das durch die verbauten Double-Rail-Switches sowie den Keycaps im OSA-Profil für einen tollen Sound beim Tippen sorgt und sich auch nach mehreren Stunden Schreiben gut anfühlt.

RGB-Enthusiasten vermissen eventuell das ein oder andere Feature, und auch Hot-Swapping ist nur eingeschränkt möglich. Das Gesamtpaket ist trotz alledem hervorragend. Wer auf der Suche nach einer kompetenten Hall-Effect-Tastatur im Premium-Look ist und das für einen verhältnismäßig angenehmen Preis – der kann hier bedenkenlos zuschlagen.

Logitech G Pro X TKL Rapid

Die Logitech G Pro X TKL Rapid ist die erste magnetisch-mechanische Tastatur des Peripherie-Herstellers und besticht neben den anpassbaren Auslösepunkten der Switches auch mit einer guten Software. Ob das Gesamtpaket überzeugt, zeigt der Test.

VORTEILE

- astreine RGB-Einstellungsmöglichkeiten

- kompetente Software

- gute Verarbeitung

NACHTEILE

- Tasten ohne Beleuchtung nicht lesbar

Logitech G Pro X TKL Rapid Gaming-Tastatur im Test – magnetisch, mechanisch, gut

Die Logitech G Pro X TKL Rapid ist die erste magnetisch-mechanische Tastatur des Peripherie-Herstellers und besticht neben den anpassbaren Auslösepunkten der Switches auch mit einer guten Software. Ob das Gesamtpaket überzeugt, zeigt der Test.

Auch Logitech wagt sich jetzt mit der G Pro X TKL Rapid an die Sparte der magnetisch-mechanischen Gaming-Tastaturen heran. Im Vergleich zu regulären mechanischen Keyboards bestechen diese vor allem durch den individuell anpassbaren Auslösepunkt, der gerade beim Zocken hilfreich ist. In der Vergangenheit gerne mal als Cheating verteufelt, ermöglicht die Technologie in erster Linie präzisere Bewegungen und schnellere Tasteneingaben, die natürlich bei kompetitiven Games wie Counter-Strike, Valorant oder Fortnite sehr vorteilhaft sind.

Wie es sich für ein Logitech-Produkt gehört, darf auch bei der G Pro X TKL Rapid die G-Hub-Integration nicht fehlen, über die man die meisten Funktionen der Tastatur steuert. Inwiefern das Keyboard davon profitiert, erklären wir in unserem Test. Das Testgerät hat uns der Hersteller zur Verfügung gestellt.

Lieferumfang

Die Logitech G Pro X TKL Rapid kommt in überschaubarem Umfang daher. Öffnet man das Paket, blickt man auf die Tastatur samt USB-A-auf-USB-C-Verbindungskabel, und das war’s auch schon.

Design

Die Tastatur ist in schlichtem Schwarz gehalten, wobei das Tastenfeld von einem dünnen metallischen Rahmen umzogen ist. Der Rest des Keyboards ist jedoch aus Plastik. Über den F-Tasten befinden sich Media-Control-Buttons sowie ein Scrollrad. Zudem gibt es einen dedizierten Knopf, um die Helligkeit der Beleuchtung stufenweise zu regulieren und einen Button, um den Game-Mode ein- bzw. auszuschalten. Alles in allem fühlt sich die Tastatur sehr robust an. Alternativ gibt es das Keyboard auch in Weiß oder Pink.

Wie es sich für eine Gaming-Tastatur gehört, setzt man hier auf einen platzsparenden Formfaktor, nämlich dem beliebten Tenkeyless-Design, bei dem das Numpad fehlt. Alle übrig gebliebenen Tasten sind mit RGB-Beleuchtung ausgestattet, welche individuell einstellbar ist.

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder

Man hat sich bei der Logitech Pro X TKL Rapid für das Double-Shot-Verfahren entschieden und auf eine transparente Beschriftung der PBT-Tastenkappen gesetzt. Dadurch kommt die RGB-Beleuchtung zwar hervorragend zur Geltung, ist diese jedoch deaktiviert, ist die Beschriftung der Tasten nicht mehr lesbar.

Das Keyboard ist mit analog-magnetischen Hall-Effect-Schaltern ausgestattet, welche vor allem in Kombination mit der Software ihre Magie wirken.

Inbetriebnahme

Wirft man einen Blick in die Verpackung der Pro X TKL Rapid, bekommt man in zwei Bildern erklärt, wie man die Tastatur das erste Mal in Betrieb nimmt. Schritt 1: Die Tastatur mit dem Kabel am PC verbinden. Schritt 2: Die Software G-Hub herunterladen und installieren. Anschließend ist die Tastatur einsatzbereit.

Software

Hinter G-Hub verbirgt sich die zentrale Software, die alle Logitech-Produkte steuert. Wenn man das Programm bereits mit anderen Peripherien des Herstellers verwendet, findet man sich sofort zurecht. Da die Menüs aber sehr einfach gehalten und verständlich aufgebaut sind, dürften auch Unerfahrene keine Probleme mit der App haben. Für jedes Menü gibt es zudem eine Kurzübersicht mit zusätzlichen Tutorialvideos, die einen an die verschiedenen Features heranführen.

Die Beleuchtungseffekte sind vielfältig und die Einstellungsmöglichkeiten beeindruckend granular. Vom Auswählen vordefinierter bis hin zum Erstellen eigener Effekte ist hier alles drin, was man braucht. Das geht sogar so weit, dass man wahlweise jeden einzelnen Frame der RGB-Animation konfiguriert. Da jede App ein eigenes Profil im G-Hub erhält, spricht auch nichts dagegen, spielespezifische Beleuchtungseffekte einzurichten.

Erwartungsgemäß ermöglicht G-Hub auch, Tasten neu zu belegen, Macros einzurichten und sogar programmspezifische Aktionen auf bestimmte Tasten zu legen. Mit G Shift eröffnet sich zu der Fn-, Shift- und STRG-Taste eine zusätzliche Ebene, deren Betätigung man etwa auf den Button einer Logitech-Maus legt. Im Game-Mode legt man fest, ob und welche Tasten deaktiviert werden, wenn man den Button auf der Tastatur drückt. Das kann etwa nützlich sein, wenn man während hitziger Gefechte aus Versehen auf bestimmte Tasten kommt.

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder App

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder App

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder App

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder App

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder App

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder App

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder App

Logitech G Pro X TKL Rapid im Test – Bilder App

Wie auch bei anderen Tastaturen mit magnetischen Schaltern passt man Betätigungspunkt und Rapid-Trigger-Sensibilität wahlweise für jeden Switch einzeln an oder direkt für alle Tasten des Keyboards gleichzeitig. Außerdem spannend: Mit der Funktion Key Priority legt man fest, welche von zwei im Vorfeld definierten Tasten die Tastatur zuerst registrieren soll. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, der am weitesten gedrückten Taste die Priorität zu geben. Das Tool warnt jedoch davor, dass die Technologie in bestimmten Spielen verboten ist und man somit auf eigene Gefahr hin handelt.

Über den Onboard-Speicher der Tastatur greift man jederzeit auf die hinterlegten Einstellungen zu. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Tastatur nicht nur am heimischen Rechner Verwendung findet.

So tippt es sich auf der Logitech G Pro X TKL Rapid

Wer bereits auf einer magnetisch-mechanischen Tastatur geschrieben hat, für den bringt die Pro X TKL Rapid keine neue Offenbarung. Mit den linearen Schaltern tippt es sich einwandfrei und das Geräuschprofil lässt sich am besten als angenehmes Klackern beschreiben. Wer ein taktiles Feedback sucht, der muss zur regulären Logitech Pro X TKL ohne magnetische Schalter greifen oder bei anderen Herstellern fündig werden, verzichtet dann aber logischerweise auf die Vorzüge der Hall-Effect-Technologie.

Preis

Die UVP der Logitech G Pro X TKL Rapid liegt bei 189 Euro, sie ist aber derzeit für 124 Euro erhältlich.

Fazit

Die Logitech G Pro X TKL Rapid richtet sich mit ihrem Design und ihren Funktionen in erster Linie an Zocker und gerade die holen am meisten aus der magnetisch-mechanischen Tastatur heraus – egal, ob aufgrund der individuellen Beleuchtungsprofile oder den Vorteilen, die die unterschiedlichen Betätigungspunkte beim Zocken verschaffen.

Positiv fällt im Gesamtpaket vor allem die Software G-Hub auf, die neben einer übersichtlichen Menüführung vor allem durch ihre RGB-Settings besticht. Die Einstellungsmöglichkeiten in Bezug auf die magnetischen Switches entsprechen mehr oder weniger dem Standard, mit Ausnahme der Key Priority. Die Tastatur ist solide verarbeitet, man greift dabei allerdings auf ein reines Plastikgehäuse zurück.

Insgesamt gibt es wenig an der Logitech G Pro X TKL Rapid auszusetzen. Der Funktionsumfang überzeugt, die magnetischen Switches tun, was sie sollen, und auch der Preis ist angenehm. Man bekommt hier ein gutes Gesamtpaket, das seine Stärken vor allem aus den Synergien mit der Software zieht. Es macht wenig Sinn, das Keyboard zu kaufen, wenn man nicht von den magnetischen Schaltern Gebrauch macht – da gibt es günstigere Alternativen. Ansonsten bekommt man mit der Logitech G Pro X TKL Rapid eine sehr gute magnetisch-mechanische Tastatur für unter 200 Euro.

Dark Project Alu81a Terra Nova

Die mechanische Gaming-Tastatur Dark Project Alu81a Terra Nova fühlt sich wie eine hochwertige Gusseisenpfanne an. Auch das Weltall-Design ist äußerst schick.

VORTEILE

- hochwertiger Look

- Gehäuse aus Aluminiumguss

- Software mit vielen Einstellungsmöglichkeiten

- grandioses Tippgefühl

NACHTEILE

- Firmware-Update ist umständlich

- Funkverbindung erst nach erneutem Pairing zuverlässig

Dark Project Alu81a Terra Nova im Test: Mechanische Tastatur mit Alugussgehäuse

Die mechanische Gaming-Tastatur Dark Project Alu81a Terra Nova fühlt sich wie eine hochwertige Gusseisenpfanne an. Auch das Weltall-Design ist äußerst schick.

Die Dark Project Alu81a Terra Nova sticht sofort ins Auge, denn dem 75-Prozent-Keyboard wurde ein Gehäuse aus Aluminiumguss spendiert. Das wirkt nicht nur unglaublich wertig, sondern fühlt sich auch hervorragend an. Wie es um den Rest des Gesamtpakets bestellt ist, zeigen wir im Test. Die Tastatur hat uns der Hersteller zur Verfügung gestellt.

Lieferumfang

Zur Tastatur gibt es ein 1,8 m langes, stoffummanteltes Verbindungskabel mit USB-A-zu-USB-C-Konnektoren. Für den kabellosen 2,4-GHz-Funkmodus liegt ein Funk-Receiver bei. Neben vier Ersatz-Switches gibt es ein 2-in-1-Werkzeug, um Keycaps und Switches bei Bedarf zu entfernen und auszutauschen. Ungewöhnlich sind die zusätzlichen neun Tastenkappen-Sets für Sonderzeichen anderer Sprachen. Ersatzteile kommen außerdem in Form von vier extra Gummifüßen und vier Ersatzschrauben. Ein Staubschutz für das Keyboard ist ebenfalls enthalten.

Design

Eins ist sofort klar: Die Dark Project Alu81a Terra Nova ist unheimlich stylish. Die Tastatur ist sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich. In beiden Fällen zieren Skizzenzeichnungen der Erde und anderer Planeten einige der Tasten und erzeugen ein stimmiges Gesamtbild. Das Gehäuse aus Aluminiumguss hat eine Textur, die der einer Gusseisenpfanne nahekommt. Auf der Rückseite sind weitere planetarische Skizzen eingraviert. Schade ist, dass es keine höhenverstellbaren Standfüße gibt. Stattdessen hat die Tastatur vier Gummifüße, die sie rutschfest machen.

Am oberen Rand der Tastatur befinden sich der USB-C-Port sowie zwei Schalter. Der Schalter links neben dem Port wechselt zwischen den Verbindungsmodi, während der Schalter rechts neben dem Port zwischen Layer (Ebene) 1 und 2 der Tastenbelegung wechselt.

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder

Die Alu81a Terra Nova ist mit LEDs ausgestattet, deren Farben gut zur Geltung kommen. Dazu trägt vorwiegend die transparente Beschriftung der Keycaps bei, durch die die Farben scheinen können.

Generell lässt die Verarbeitung der 1,5 kg schweren Tastatur kaum Wünsche übrig. Alles ist sauber verarbeitet und sitzt fest. Der 75-Prozent-Formfaktor balanciert zudem die Wuchtigkeit des Vollaluminium-Gehäuses aus und spendiert der Peripherie die Maße 324 × 140 × 36 mm. Sie ist dadurch kompakt genug, um Zockern, die mit niedrigen DPI-Einstellungen spielen, ausreichend Platz auf dem Schreibtisch zu lassen. Einzig die fehlende Aufbewahrungsmöglichkeit am Keyboard für den Funk-Receiver ist ärgerlich, da dieser sehr klein ist und schnell mal abhandenkommen kann.

Ausstattung

Die Dark Project Alu81a Terra Nova ist sowohl kabellos als auch kabelgebunden im Einsatz. Neben dem bereits erwähnten 2,4-GHz-Funk-Modus steht auch eine Bluetooth-Verbindung zur Verfügung. Zum Zocken – primär in Online-Games – ist die aber aufgrund der höheren Latenz nicht zu empfehlen. Im Idealfall spielt man per Funkverbindung oder direkt kabelgebunden. Während unseres Tests hatten wir immer mal wieder das Problem, dass die Funkverbindung unterbrach und sich die Tastatur nicht wieder mit dem Receiver verbunden hatte. Den Receiver erneut mit dem Keyboard zu paaren, hat das Problem dann aber permanent behoben. Dafür muss man diesen aus dem Port am PC entfernen, das Keyboard auf den Funkmodus stellen und die Tasten Fn + 4 so lange gedrückt halten, bis die 4 schnell grün zu blinken anfängt. Dann steckt man den Funk-Dongle wieder in den USB-Port am PC, und der Receiver und die Tastatur sind erneut gepaart.

Der 8000-mAh-Akku versorgt das Keyboard mit ausreichendem Strom, um es mehrere Tage ohne Kabel und aktivem RGB-Licht zu verwenden. Wie bei allen kabellosen Tastaturen gilt: Je stärker und effektvoller die Beleuchtung eingestellt ist, desto mehr Strom zieht der Akku. Leider gibt es außer einer rot leuchtenden Escape-Taste keine wirkliche Anzeige für den Akkustand. Es ist zudem nicht bekannt, ab wie viel Prozent Restakkuladung die Taste anfängt, rot zu leuchten.

Für die Tasten der Alu81a Terra Nova verwendet Dark Project Tastenkappen aus PBT-Plastik mit CSA-Profil. Das Profil zeichnet sich durch eine rundere Form der Ränder aus. Durch die leichte Erhöhung nach außen hin sitzen die Finger zudem angenehm mittig auf der Taste.

Das Keyboard unterstützt Hot-Swapping, die Switches lassen sich also bei Bedarf jederzeit austauschen. Vorinstalliert sind die linearen vorgeschmierten G3ms Moonstone, die eine Betätigungskraft von 50 g haben.

Einstellungen wie die Beleuchtung lassen sich direkt über Tastenkombinationen auf der Tastatur verändern. Umfangreichere Möglichkeiten bietet hingegen die Software Vial.

Software

Die Dark Project Alu81a Terra Nova profitiert von der Open-Source-Software Vial, einem QMK-Ableger (Quantum Mechanical Keyboard). Sie läuft unter Windows, Linux und Mac – auch als Web-App. Das Firmware-Update der Tastatur erfolgt über die Software QMK Toolbox. Die Update-Datei, samt Anleitung, steht auf der Website von Dark Project zum Download bereit.

Ein Vorteil der Open-Source-Software Vial ist die Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten, die sie mitbringt. Natürlich gibt es Standardfunktionen wie das Verändern der Tastenbelegung, das Erstellen von Makros und das Anpassen der Beleuchtung, aber auch Funktionen wie Tap Dance und Key Override stehen zur Verfügung.

Tap Dance ermöglicht es, einer Taste mehrere Funktionen zuzuweisen. Abhängig davon, wie diese betätigt wird. Unterschieden wird hierbei zwischen einem einzelnen Tastendruck, einem doppelten Tastendruck, dem Halten der gedrückten Taste und einer Kombination aus Tastendruck und anschließendem Halten. Key Override erlaubt hingegen, die Funktionen regulärer Tastenkombinationen wie Strg + C mit selbst gewählten zu überschreiben.

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder App

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder App

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder App

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder App

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder App

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder App

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder App

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder App

Dark Project Alu81a Terra Nova – Bilder App

Da Vial auf der Open-Source-Firmware QMK basiert, stehen einem über das Programm weitere QMK spezifische Einstellungen zur Verfügung, auf die man mittels des Tabs QMK Settings zugreift. Allerdings erfordern manche davon, dass man sich die Dokumentation online durchliest, da Tooltips oder ausführliche Beschreibungen fehlen.

Zusammenfassend bietet die Software die gängigsten Funktionen, die man für eine Gaming-Tastatur benötigt, und wartet dank Open-Source mit einigen zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten auf, die jedoch etwas Eigenrecherche und Experimentierfreude erfordern, um sie in vollen Zügen zu genießen. Sie ist nicht ganz so poliert und benutzerfreundlich wie manch anderes Software-Angebot, erfüllt ihren Zweck aber rundum.

Tippgefühl

Die Dark Project Alu81a Terra Nova bietet ein wunderbares Tipperlebnis – sowohl haptisch als auch akustisch. Das Zusammenspiel der linearen G3ms-Moonstone-Switches, der verwendeten Dichtungen, der geräuschdämpfenden Schichten und des Aluminiumgussgehäuses sorgt für ein wohlklingendes Tippen, das vom Soundprofil her zwischen creamy und thocky angesiedelt ist. Die Tastenkappen fühlen sich angenehm weich an und die Betätigungskraft von 50 g ist für uns genau richtig. Dank der vorgeschmierten Stabilisatoren und Switches scheppert und kratzt zudem nichts und auch Key-Wobble beim Drücken der Tasten ist kaum vorhanden. Wer lieber mit clicky oder taktilen Switches tippt und zockt, kann dank Hot-Swap-Unterstützung jederzeit umsteigen.

Wir sind rundum zufrieden mit dem feingetunten Schreiberlebnis, das uns die Terra Nova beschert.

Preis

Die Dark Project Alu81a Terra Nova kostet derzeit 110 Euro. Sie ist in Schwarz und Weiß erhältlich.

Fazit

Die Dark Project Alu81a Terra Nova ist eine außergewöhnliche Tastatur. Das Gehäuse aus Aluminiumguss überzeugt sowohl visuell als auch haptisch und sorgt zudem für eine ganz eigene Akustik beim Tippen. Das Design ist stimmig und wird durch Details wie die gravierte Rückseite abgerundet. Die Terra Nova ist einwandfrei verarbeitet und wirkt äußerst hochwertig – vor allem für aktuell 97 Euro. Während Verarbeitung und Design auf höchstem Niveau sind, stolperten wir zu Beginn über die holprige Funkverbindung, die wir nachträglich stabilisieren konnten. Auch der etwas umständliche Update-Prozess der Firmware und die Open-Source-Software sind eventuell nicht jedermanns Geschmack.

Alles in allem überzeugt uns die Dark Project Alu81a Terra Nova aber in fast allen Punkten und ist eine klare Kaufempfehlung mit minimalen Abstrichen.

Steelseries Apex Pro TKL

Die Steelseries Apex Pro TKL besticht durch ein phänomenales Tippgefühl, hohe Individualisierbarkeit dank magnetisch-mechanischer Schalter und einer ausgereiften Software. Ob das den hohen Preis rechtfertigt, zeigt unser Test.

VORTEILE

- hohe Individualisierbarkeit dank magnetischer Schalter

- umfangreiche Software mit granularen Einstellungsmöglichkeiten

- OLED-Display praktisch, um Änderungen schnell durchzuführen

NACHTEILE

- teuer

- Funktionen der Software teilweise schlecht erklärt

Steelseries Apex Pro TKL Wireless im Test: Gaming-Tastatur mit OLED-Display

Die Steelseries Apex Pro TKL besticht durch ein phänomenales Tippgefühl, hohe Individualisierbarkeit dank magnetisch-mechanischer Schalter und einer ausgereiften Software. Ob das den hohen Preis rechtfertigt, zeigt unser Test.

Steelseries fährt mit der Apex Pro TKL Wireless harte Geschütze auf. Ausgestattet mit magnetisch-mechanischen Schaltern, einem OLED-Bildschirm und diversen Software-Funktionen, will die Tastatur das Zock- und Schreiberlebnis bereichern. Hier allen voran die variable Sensibilität der Schalter, die über die App Steelseries GG für jedes Spiel individuell eingestellt werden kann.

Die Steelseries Apex Pro TKL Wireless erschlägt einen fast mit Einstellungsmöglichkeiten und aufregend klingenden Features wie Rapid Trigger oder Protection Mode, die Vorteile beim Zocken verschaffen sollen. Wie nützlich diese sind und ob das Konzept der Tastatur aufgeht, verraten wir im Test.

Lieferumfang

Bereits die Verpackung der Apex Pro TKL Wireless lenkt die Aufmerksamkeit auf sich: in schrillem Orange und vollgepackt bis obenhin kommt die Tastatur bei einem daheim an. Öffnet man die Box, begrüßt einen zuerst die Tastatur in mattem Schwarz. Unmittelbar über ihr befinden sich zwei herausnehmbare Karton-Einlagen, ebenfalls in knalligem Orange, in denen sich der USB-C-Wireless-Dongle samt Erweiterungsadapter befindet und ein Tastenkappen-Entferner. Links daneben haust das von Nylon ummantelte USB-C- auf USB-A-Kabel, welches für den kabelgebundenen Betrieb der Tastatur benötigt wird. Alternativ findet es auch Gebrauch, wenn der PC nicht über einen direkten USB-C-Port verfügt. Dann wird der Adapter an das Kabel angeschlossen, um den Funkempfänger zu verbinden.

Im Karton direkt unter der Tastatur befindet sich zu guter Letzt noch eine magnetisch befestigte Handballenauflage.

Design