Apps & Mobile Entwicklung

Apple iPhone 17 Pro (Max): Maximale Kameras und Leistung im Cosmic Orange Unibody

iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max sind erneut die Apple-Smartphones mit der maximalen Ausstattung und Leistung. Das neue Design in Silber, Cosmic Orange und Tiefblau zeichnet sich durch das „Kamera-Plateau“ mit drei 48-MP-Kameras aus. Den neuen A19 Pro soll eine Vapor Chamber kühlen. Und die Akkulaufzeiten wachsen.

Aluminium-Unibody mit Vapor Chamber

Apple fertigt die Pro-Smartphones wieder aus Aluminium und somit nicht mehr wie zuletzt aus Titan. Erstmals für die Serie kommt ein aus einem Stück gefräster Unibody zum Einsatz, der auch Teil des Kühlsystems von Apple ist. In den „thermally conductive aluminum unibody“ integriert Apple mittels Laserschweißen eine Vapor Chamber, die Wärme vom Chip zum Chassis abführen und die Leistung auf hohem Niveau halten soll.

Apple gibt für den A19 Pro bis zu 40 Prozent mehr Leistung unter Dauerlast zum A18 Pro im iPhone 16 Pro an. Davon sollen Spiele, Videoschnitt und große LLMs profitieren.

Neue Farben: Silber, Cosmic Orange und Tiefblau

Optisch stechen die neuen Farben Silber, Cosmic Orange und Tiefblau hervor, vor allem das Orange war zuvor hoch in der Gerüchteküche gehandelt worden. Den Bereich rund um die drei rückseitigen Kameras bezeichnet Apple als „Plateau“ und bringt darin drei Kameras mit jeweils 48 Megapixel unter. Im unteren Bereich der Rückseite sitzt ein „Fenster“ aus kratzfestem Ceramic Shield, auf dem Apple zentral das Firmenlogo unterbringt.

Dreimal 48 Megapixel im Kamera-Plateau

Die technischen Neuerungen der Kameras betreffen in erster Linie die Sensoren, die jetzt durchgehend mit 48 MP arbeiten, sowie das Teleobjektiv mit einer nativen Brennweite von 100 mm respektive einer vierfachen optischen Vergrößerung gegenüber der Hauptkamera mit 24 mm, was mittels Tetraprisma realisiert wird. Die Vergrößerung liegt somit nicht mehr auf dem fünffachen Niveau des iPhone 16 Pro, im Gegenzug ermöglicht ein In-Sensor-Zoom in „optischer Qualität“ jetzt eine emulierte Brennweite von 200 mm respektive eine achtfache Vergrößerung. Der neue 48-MP-Sensor hinter dem Teleobjektiv wechselt in diesem Fall zu einer Auflösung von 12 MP. Das wiederum war bislang die native Teleobjektiv-Auflösung beim iPhone 16 Pro. Die Blende des neuen Teleobjektivs liegt bei f/2.8. Die Kamera bietet zudem eine optische Bildstabilisierung mit 3D-Sensorverschiebung und Autofokus.

Die Hauptkamera des iPhone 17 Pro (Max) bietet ebenfalls 48 MP und arbeitet nativ mit 24 mm oder emuliert mit 48 mm. Die Anfangsblende beträgt f/1.78, zudem gibt es hier eine optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation. Der Sensor hinter der Ultraweitwinkelkamera arbeitet mit ebenso 48 MP, die Blende kommt auf f/2.2 und ein Autofokus ermöglicht im Nahbereich den Wechsel zum Makromodus.

Beide Pro-Smartphones sollen sich erneut für professionelle Videoaufnahme eignen. Die Hauptkamera ist für bis zu 4K mit 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 60 FPS, 100 FPS oder 120 FPS ausgelegt und unterstützt Dolby Vision in allen Modi. Der Kinomodus wird bis zu 4K30 mit Dolby Vision, der Actionmodus bis zu 2,8K60 mit Dolby Vision ermöglicht. Räumliche Videoaufnahme kann das iPhone 17 Pro in bis zu 1080p mit 30 FPS anfertigen. ProRes-Videoaufnahme sind in bis zu 4K120 mit einem externen Speichermedium möglich. Unterstützt werden außerdem ProRes RAW, Log 2 und das neue Genlock, um synchronisierte Videoaufnahmen verteilt über mehrere Kameras und Inputs zu erstellen. Genlock wird unterstützt von dem Blackmagic Design Camera ProDock, ProRes RAW von Apples Final Cut Camera und der Blackmagic Camera.

Apple A19 Pro mit der schnellsten Smartphone-CPU

Herzstück beider Modelle ist der Apple A19 Pro aus der 3-nm-Fertigung, der eine CPU mit insgesamt sechs Kernen bietet, die sich in zwei schnellere Performance- und vier sparsamere Efficiency-Kerne unterteilen. Apple bezeichnet die CPU als die aktuelle schnellste in einem Smartphone. Die neue 6-Core-GPU überführt die Dynamic-Caching-Architektur des M3 in die 2. Generation und kommt mit Neural-Beschleunigern, größeren Caches und mehr Speicher als im vorherigen A18 Pro.

Im iPhone 17 Pro steckt mit dem Apple N1 außerdem der erste eigene Chip für Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 und Thread. Das Apple-C1X-Modem des iPhone Air wird in der Ankündigung nicht erwähnt, was weiterhin auf den Einsatz eines Qualcomm-Modems schließen lässt. Die Mobilfunkantennen befinden sich im Bereich des Kamera-Plateaus und sollen den leistungsfähigsten Aufbau jemals in einem iPhone stellen.

In Deutschland bleibt die Nano-SIM-Karte

Die Erhöhung der Kamera macht laut Apple auch Platz für einen größeren Akku, wobei in diesem Punk zwischen den Modellen ausschließlich mit eSIM und denen mit eSIM und weiterhin einem Fach für eine Nano-SIM-Karte unterschieden werden muss. Die EU respektive Deutschland gehört nicht zu diesen Ländern, sodass hierzulande weiterhin die Option auf eine physische Nano-SIM-Karte besteht. Eine eSIM lässt sich aber ebenso einrichten, optional auch als Dual-SIM-Konfiguration aus einer physischen SIM und einer eSIM oder ausschließlich mit zwei eSIMs.

eSIM-only models of iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max will be available in Bahrain, Canada, Guam, Japan, Kuwait, Mexico, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the UAE, the U.S., and the U.S. Virgin Islands.

Apple

Das Kleingedruckte geht jedoch einzig auf das iPhone 17, Pro und Pro Max ein, dass iPhone Air setzt aufgrund des schmalen Formfaktors alleinig auf eSIM.

Akkulaufzeiten wachsen selbst mit SIM-Karte

Das wiederum bedeutet auch, dass Deutschland nicht die iPhone-17-Modelle mit den global betrachtet größten Akkus bekommt, wenngleich die Batterien dennoch durch die Bank größer als beim iPhone 16 Pro (Max) ausfallen und davon abgeleitet längere Akkulaufzeiten erreichen. Die Nennladungen liegen bei 4.252 mAh und 5.088 mAh. Apple gibt in Deutschland beim iPhone 17 Pro für die Videowiedergabe 31 Stunden und für die Streaming-Videowiedergabe 28 Stunden an. Das iPhone 17 Pro Max kommt auf 37 Stunden respektive 33 Stunden. Die eSIM-only-Modelle erreichen 2 Stunden mehr.

OLED-Bildschirme mit 3.000 cd/m²

Unverändert zum iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max fallen die Bildschirmgrößen von 6,3 Zoll und 6,9 Zoll aus. Für das OLED-Panel mit „Super Retina XDR“ und „ProMotion“ bis 120 Hz und Always-on-Display gibt Apple neuerdings aber eine maximale Outdoor-Helligkeit von 3.000 cd/m² und einen doppelt so hohen „Outdoor-Kontrast“ an. Ceramic Shield 2 soll den Bildschirm vor Kratzern und Brüchen schützen, IP68 das Smartphone an sich. Eine neue Antireflex-Beschichtung soll zudem Spiegelungen minimieren.

In der Dynamic Island der Smartphones sitzt eine neue 18-MP-Frontkamera mit einem quadratischen Sensor und Center Stage. Unabhängig von der Ausrichtung des Smartphones lassen sich so vertikale und horizontale Aufnahmen mit maximaler Auflösung anfertigen. Center Stage kann wahlweise KI-gestützt automatisch den Ausschnitt anpassen, wenn zum Beispiel weitere Personen am Rand erkannt werden.

Marktstart mit 256 GB für 1.299 Euro

Apple bietet das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max ausschließlich mit Speichergrößen ab 256 GB an, für das größere der beiden Modelle steht erstmals eine Konfiguration mit 2 TB zur Auswahl. Ein 128-GB-Modell gibt es nicht mehr. Das iPhone 17 Pro kostet 1.299 Euro (256 GB), 1.549 Euro (512 GB) und 1.799 Euro (1 TB). Das iPhone 17 Pro Max liegt bei 1.449 Euro (256 GB), 1.699 Euro (512 GB), 1.949 Euro (1 TB) und 2.449 Euro (2 TB). Vorbestellen lassen sich Apples Pro-Smartphones ab dem 12. September um 14 Uhr, im Handel erhältlich sind sie ab dem 19. September.

Apps & Mobile Entwicklung

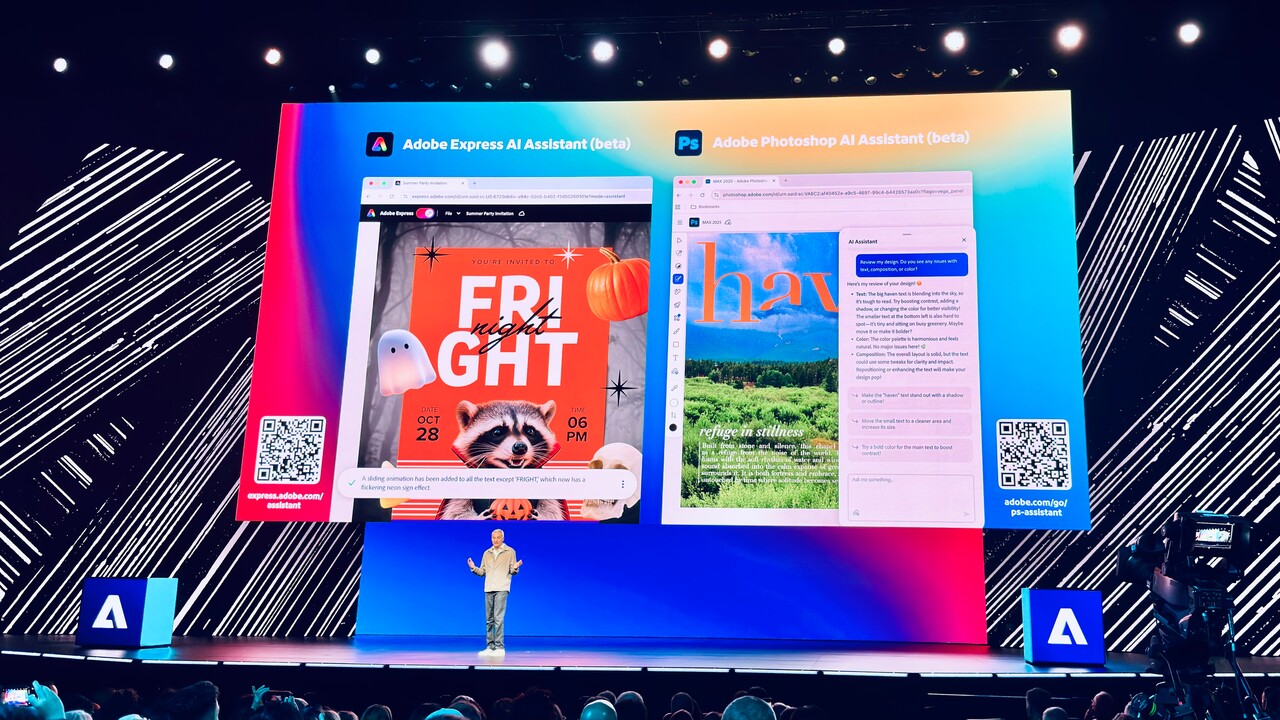

Chatbots und Project Moonlight: Photoshop und Express erhalten einen „Creative Partner“

In Los Angeles hat Adobe neben dem neuen KI-Bild-Modell Firefly Image 5 und den restlichen Firefly-5-Modellen auch die Integration von Chatbots sowie Project Moonlight und Graph angekündigt. Mit Moonlight sollen Nutzer einen Creative Partner zur Seite gestellt bekommen, der die eigenen Designvorlieben lernt.

Agenten für Photoshop und Express

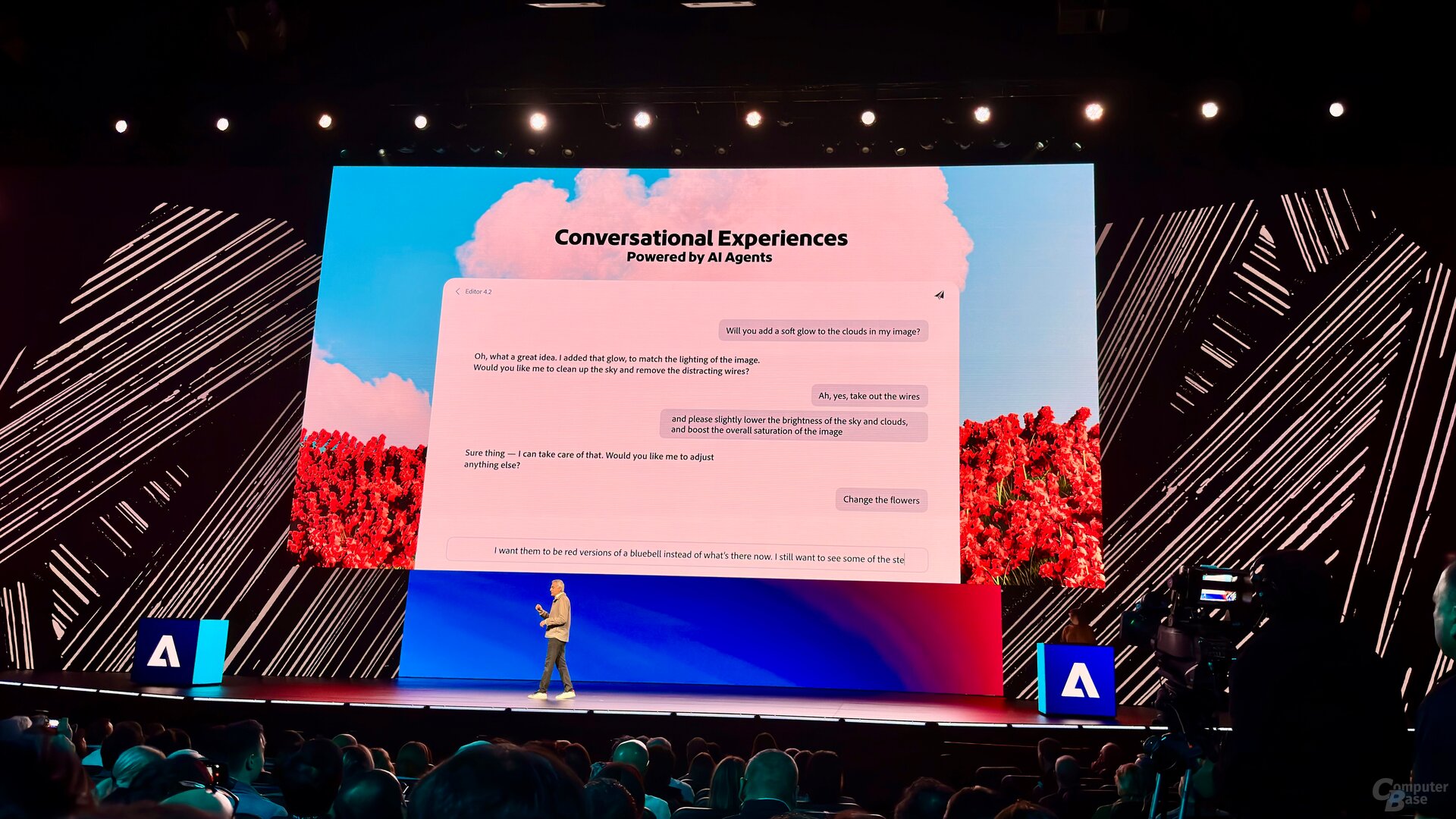

Über agentische KIs können Nutzer bald mit natürlicher Sprache mit Adobe Photoshop und Express interagieren. Mausklicks werden damit optional, die Funktion stellte der Konzern im Rahmen der Adobe Max innerhalb der Webversionen vor. Viel Zeit sparen soll die neue Funktion, denn die KIs erhalten Zugriff auf dieselben Tools wie der Anwender und erstellen Masken, Ebenen und weitere Details, die der Nutzer sodann selbst weiterbearbeiten kann. Anwender haben daher die Wahl, ob sie lieber per Konversation ihre Projekte bearbeiten oder selbst Hand anlegen, wenn die KI nicht das gewünschte Ergebnis erzielt.

Adobe hat der KI etwa einfach eine E-Mail mit Wünschen eines Kunden in den Chatverlauf kopiert und diese setzte die Änderungen dann um. Da es sich um ein Large-Language-Model (LLM) handelt, sind auch Rückfragen möglich oder Gespräche über das Design selbst. Die Agenten werden damit zum Design-Partner.

Die Funktion baut auf dem neuen Firefly 5 auf, das erstmals das Bearbeiten von Bildern per Prompt unterstützt. Bilder werden damit nicht mehr neu generiert, wenn Änderungen vorgenommen werden, sondern nur das Input-Bild bearbeitet. Die Chatbots für Photoshop (Web) und Express führt Adobe ab heute mit einer Warteliste langsam ein. Erste Nutzer sollen bereits in dieser Woche zugelassen werden.

Project Moonlight: Der Creative Partner

Ganz am Ende hat Adobe mit Project Moonlight noch einen Blick in die Zukunft gegeben. Mit Moonlight verfolgt Adobe das Ziel eines anwendungsübergreifenden Chat-Assistenten, der eng mit den Projekten und Dateien des Nutzers in der Cloud verbunden ist und als „Creative Partner“ die Vorlieben und Stile kennen wird. Als übergreifender Chatbot kann er mit mehr Anwendungen umgehen und im Gespräch deren Funktionen nutzen. Einen konkreten Zeitpunkt für die Veröffentlichung hat der Konzern noch nicht genannt.

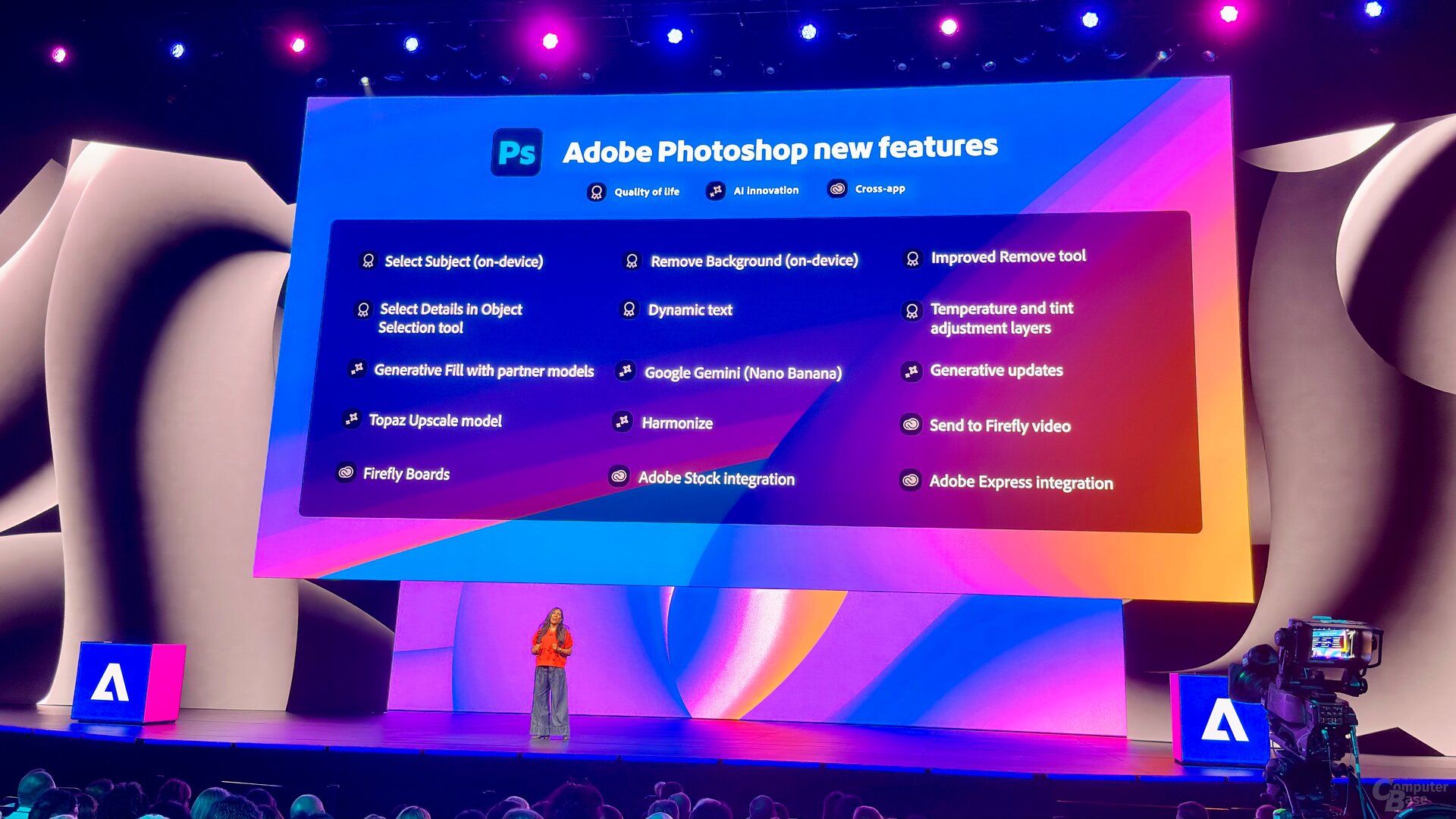

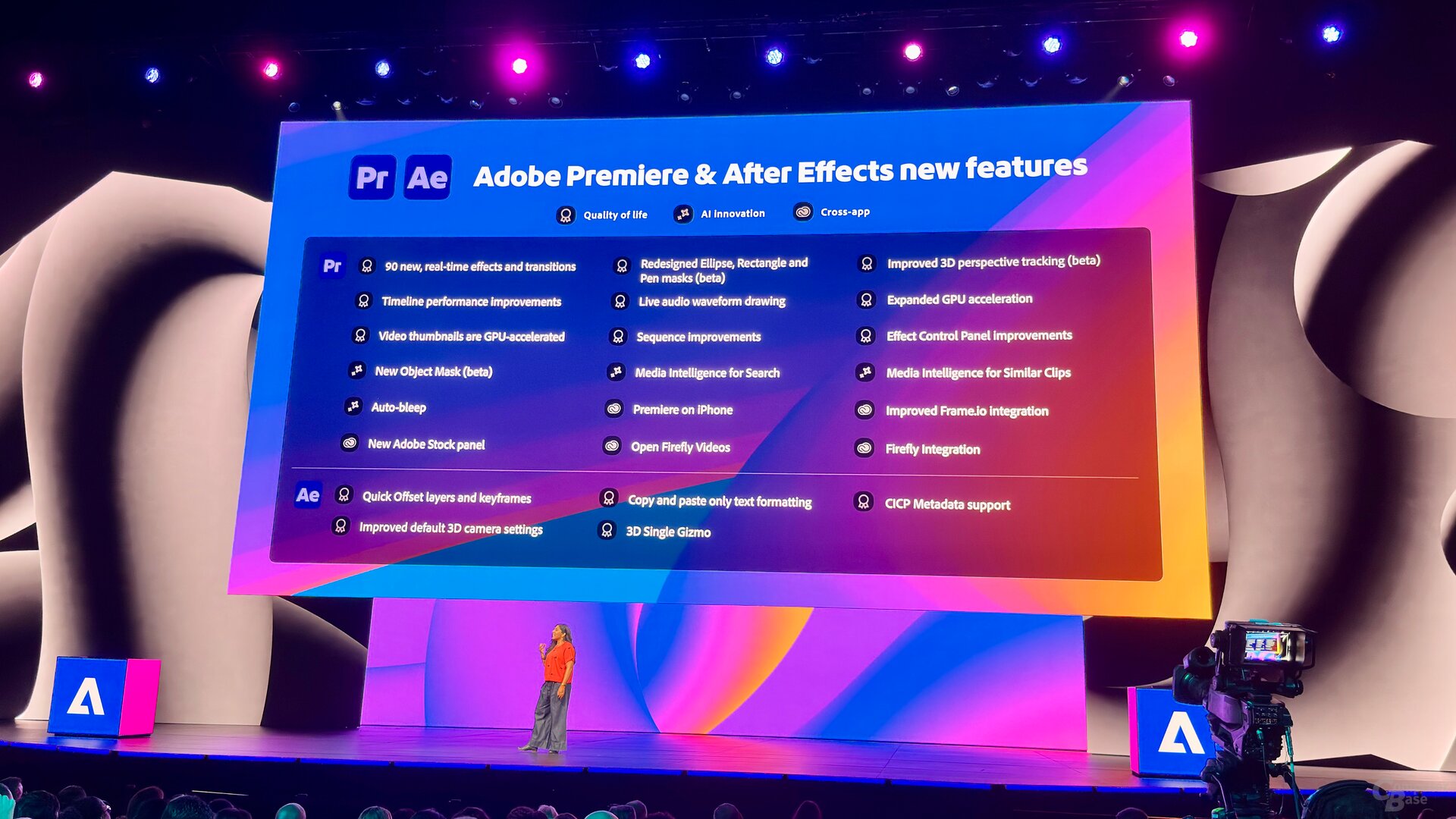

Creative-Cloud-Apps erhalten zahlreiche neue Funktionen

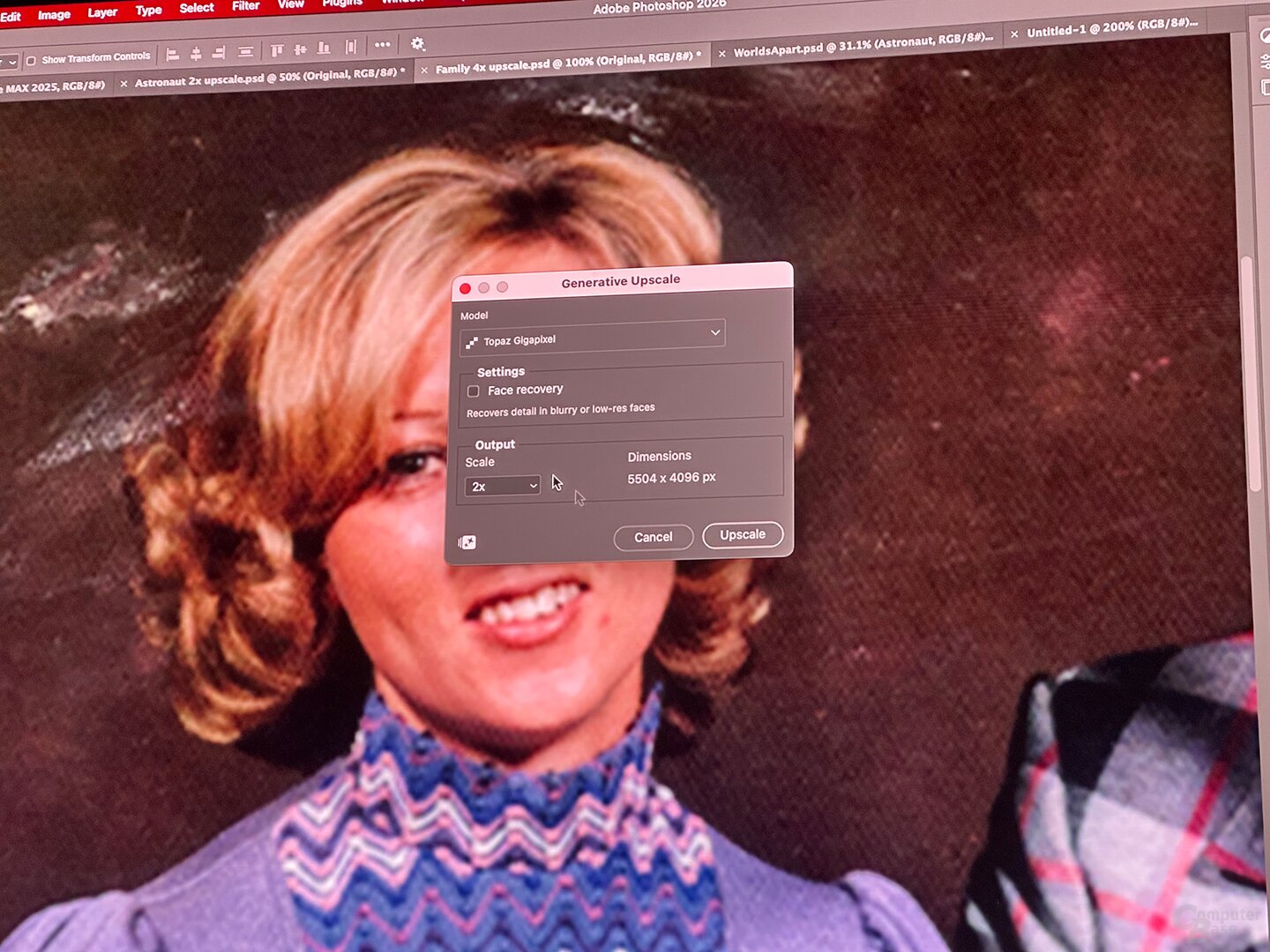

Doch auch abseits der Chatbots hat Adobe zahlreiche neue Funktionen für die eigenen Anwendungen angekündigt, die auch bereits als Update zur Verfügung stehen: In Photoshop wird es einen generativen Upscaler geben, der bei niedrig auflösenden Bildern die Pixelierung entfernen soll. Hier werden auch Modelle von Drittanbietern wie Googles Gemini unterstützt. Zusätzlich lassen sich Ebenen mit generativer KI nun auch besser harmonisieren, in dem die KI Schatten und Beleuchtungseffekte nutzt, um Objekte, die eigentlich nicht im Bild waren, optisch einzugliedern.

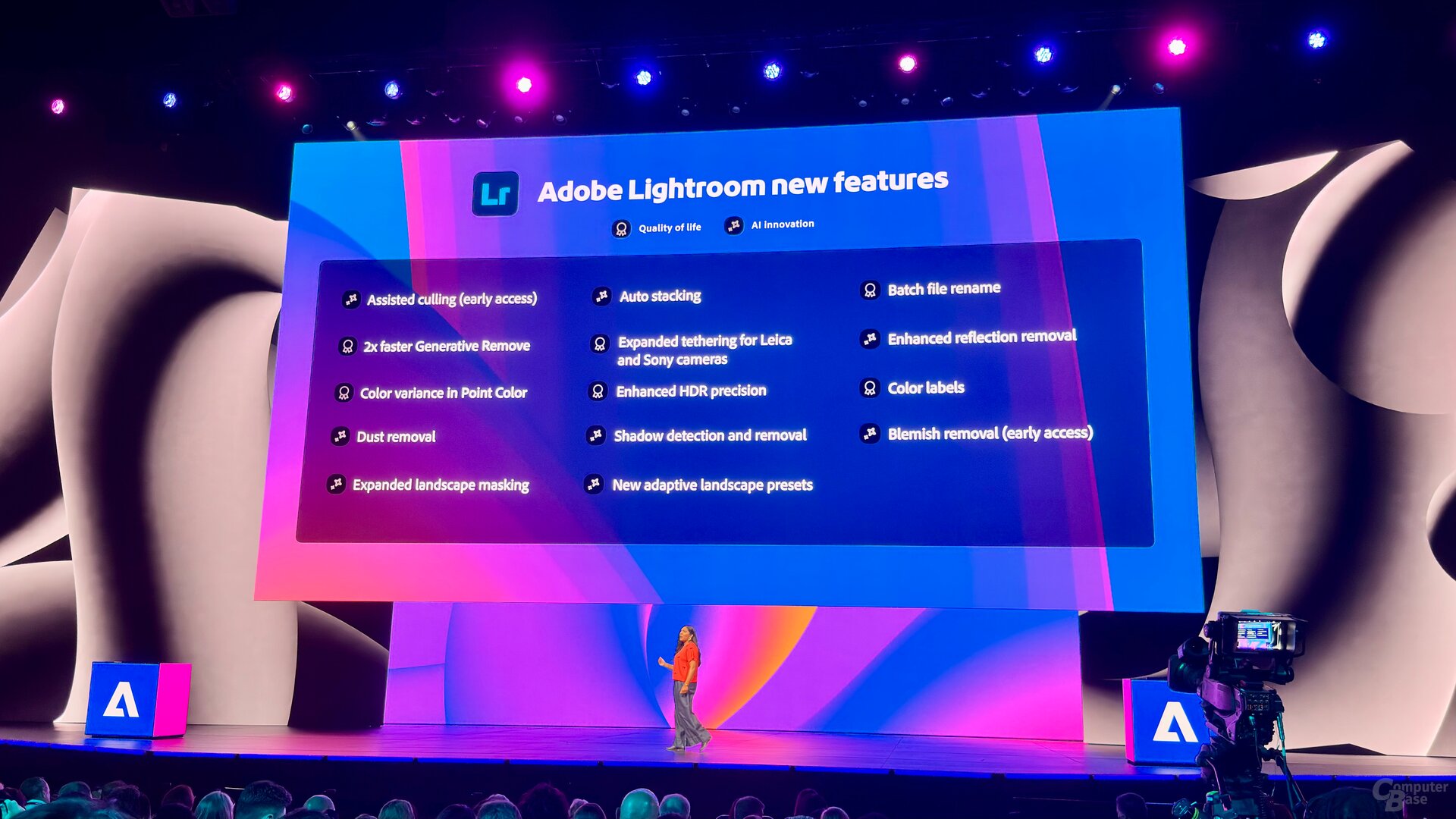

In Lightroom erkennt die KI „Distractions“ und kann Spiegelungen oder störende Personen herausfiltern. Mit Assisted Culling können Bilder gefiltert werden. Die KI trifft Vorentscheidungen und markiert Bilder nach den Einstellungen des Filters, der Nutzer soll aber die volle Kontrolle behalten. Änderungen gibt es auch für Adobe Illustrator.

Abschließend hat Adobe in Premiere noch das Smart Masking gezeigt, mit welchem die KI Objekte oder Personen erkennt und diese aus einem Video ausschneiden kann. Den Hintergrund binnen Sekunden von einem bekannten Video-Ausschnitt zu entfernen und sodann mit einem grünen Hintergrund zu hinterlegen, wird damit deutlich vereinfacht. Wer möchte, kann mit Firefly zudem auch Effekte auf das Smart Masking setzen, etwa Schmetterlinge, die um die Person herumfliegen.

ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel auf einem Event von Adobe in den USA erhalten. Die Kosten für Anreise, Abreise und Hotelübernachtungen wurden von Adobe getragen. Eine Einflussnahme des Herstellers auf die oder eine Verpflichtung zur Berichterstattung bestand nicht.

Apps & Mobile Entwicklung

Diese Änderung macht die Fans des Herstellers wütend » nextpit

Nothing genießt seinen guten Ruf auch für die saubere Android-Experience auf den Smartphones. Doch das ändert sich mit dem neuesten Nothing OS 4.0, das Werbung und vorinstallierte Drittanbieter-Apps einführt – die Besitzer:innen der Geräte sind wenig begeistert!

Nothings Handys verbinden schlichtes Design mit einer aufgeräumten Benutzeroberfläche, und lassen trotzdem genug Spielraum für eigene Anpassungen. Genau diese Klarheit kam bei Nutzer:innen gut an, die keine Lust auf vollgestopfte Android-Oberflächen haben. Doch jetzt macht das Start-up einen nicht so schönen Move: Mit Werbung und Bloatware rückt es von seinem cleanen Ansatz ab. Die ersten Änderungen sind bereits in der Nothing OS 4.0 Beta zu sehen.

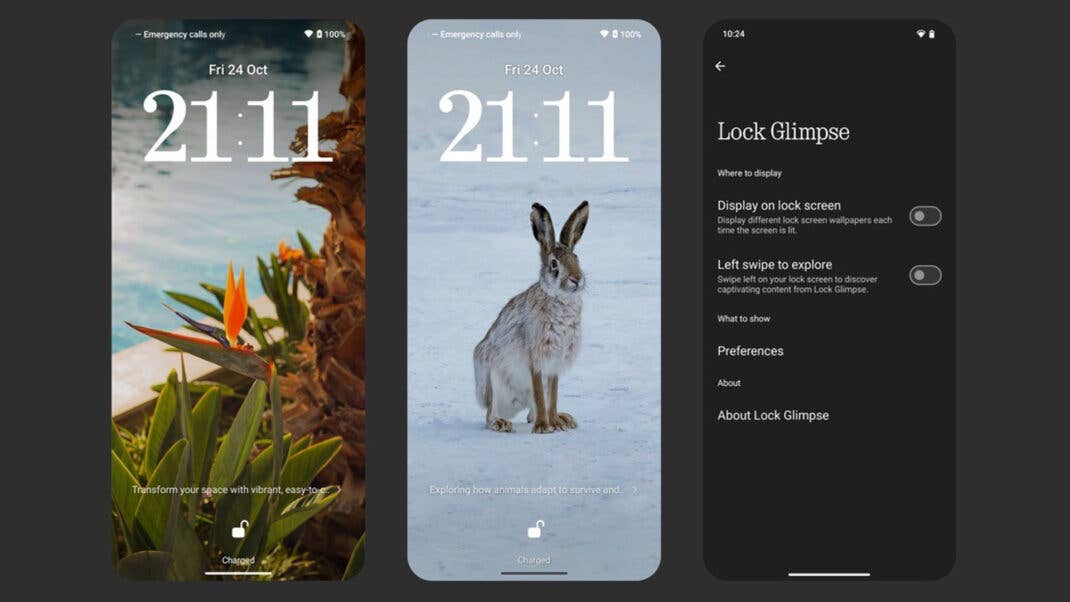

Gratis-Wallpaper – aber zu welchem Preis?

Die erste Veränderung kommt in Form von Werbung. Nothing führt eine neue Lock-Glimpse-Funktion in seinem auf Android 16 basierenden Update ein, das man nun für das Nothing Phone (3a) (Test)) und Phone (3a) Pro ausrollt.

Die Funktion bietet dynamische Sperrbildschirm-Stile mit automatisch wechselnden Hintergrundbildern, die durch Wischgesten oder Bildschirmaktivität ausgelöst werden. Doch über die Optik hinaus enthält jedes Hintergrundbild eingebettete Werbelinks. Nutzer Anshu teilte das zunächst auf X, und geteilt und später bestätigte Nothing dies in einer Community-Ankündigung.

Diese Anzeigen passen sich dem Hintergrundbild an und öffnen beim Antippen externe Seiten. Wie wir jetzt wissen, ist das chinesische Unternehmen Bouyan für die Umsetzung verantwortlich. Das bietet ähnliche Dienste wie Glance an, welches auf Samsung Galaxy- und Motorola-Geräten erscheint.

Im Gegensatz zu anderen Android-Oberflächen, bei denen solche Sperrbildschirm-Features standardmäßig aktiviert sind, ist Lock Glimpse in Nothing OS 4 standardmäßig deaktiviert, sodass die Nutzer das letzte Wort haben. Dennoch äußern viele Fans scharfe Kritik. Immerhin waren die Nutzer:innen an die aufgeräumte Oberfläche gewöhnt und eine klare Information zur Werbeintegration gab es wohl auch nicht.

Nothing Phones – jetzt auch mit der Geschmacksrichtung ‚Bloatware‘

Neben Werbung führt Nothing auch vorinstallierte Drittanbieter-Apps auf seinen Geräten ein. Noch ein Schritt, der für Kontroversen sorgt. Das Unternehmen sagt, diese Änderung sei notwendig, um Einnahmen zu sichern und die Produktentwicklung zu unterstützen, ohne die Gerätepreise zu erhöhen.

Es weist darauf hin, dass vorinstallierte Apps in der Mobilfunkbranche üblich sind, und nannte Samsung als prominentes Beispiel. Laut Nothing werden die vorinstallierten Apps weit verbreitete Plattformen wie Instagram umfassen, die Ihr aber auch jederzeit frei deinstallieren könnt.

Das Unternehmen stellte klar, dass vorinstallierte Apps auf bestimmte Modelle beschränkt sein werden und Flaggschiff-Geräte ausschließen. Dabei bleibt vorerst unklar, welche Modelle dazugehören. Das Phone (3) und Phone (2) dürften da wohl wahrscheinlich dazugehören.

Diese Initiative sorgte auch deshalb für Gegenwind, weil Carl Pei sich früher stets gegen Bloatware und für ein cleanes OS positionierte. Die ersten Nothing-Fans drohen sogar schon mit Liebesentzug und wollen zu anderen Herstellern wechseln.

Was haltet Ihr von Nothings Schwenk hin zu Werbung und vorinstallierten Apps? Ist es ein vertretbarer Kompromiss oder vielleicht doch ein Schritt zu weit? Verratet es uns in den Kommentaren.

Apps & Mobile Entwicklung

OpenAI ist 500 Mrd. US-Dollar wert: Microsoft erhält 27 Prozent am ChatGPT-Entwickler

Microsoft ist ohnehin Premiumpartner von OpenAI. Mit einem neuen Abkommen hat man nun die Streitigkeiten aus dem Weg geräumt, die OpenAIs Umwandlung in eine Profit-Gesellschaft im Weg standen. Microsoft gehört laut neuem Abkommen ein Anteil von 27 Prozent am ChatGPT-Entwickler, der mit 500 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

Neben dem Anteil von Microsoft ging es bei den Verhandlungen um die Frage, inwieweit OpenAI an Microsoft gebunden ist. Bis mindestens 2032 hat Microsoft weiterhin das Recht, die Modelle und Produkte zu nutzen, die OpenAI entwickelt. Das gilt nun auch, wenn OpenAI ein AGI-System (Artificial General Intelligence) entwickelt.

Was in diesem Fall passiert, war einer der Streitpunkte bei den Verhandlungen. Bei AGI handelt es sich laut der Definition von OpenAI um ein hochautonomes System, das Menschen in den meisten wirtschaftlichen Tätigkeiten überlegen ist. Wie genau man diesen Status messen kann, ist allerdings unklar. Sobald OpenAI aber erklärt, AGI erreicht zu haben, muss ein unabhängiges Expertengremium diese Aussage prüfen.

Microsoft hat derweil nun selbst das Recht, AGI-Systeme unabhängig von OpenAI zu entwickeln. Mehr Freiheiten gibt es zudem bei der Modell-Entwicklung. OpenAI hat hingegen die Option, Open-Weight-Modelle zu veröffentlichen.

Cloud-Deal umfasst Azure-Kapazitäten im Wert von 250 Milliarden US-Dollar

Im Cloud-Geschäft bleibt Microsoft einer der wichtigsten Partner. OpenAI hat sich verpflichtet, Azure-Kapazitäten im Wert von 250 Milliarden US-Dollar abzunehmen. Exklusivregeln gibt es aber nicht mehr; Microsoft kann OpenAI nun nicht mehr untersagen, Cloud-Ressourcen bei anderen Anbietern zu nutzen.

Weitere Details betreffen Produkte, die OpenAI mit Dritten entwickelt. Haben diese eine API, muss diese exklusiv über Azure laufen. Ohne API kann OpenAI den Cloud-Anbieter frei wählen.

Microsoft erhält keine Rechte an OpenAIs KI-Hardware

Keine Rechte hat Microsoft indes an der Hardware, die OpenAI entwickelt. Nicht von dem Abkommen betroffen sind also die KI-Gadgets, die man gemeinsam mit dem Designbüro von Apple-Legende Jony Ive entwickelt.

Umsatzbeteilung bleibt bestehen

An der Umsatz- und Gewinnbeteiligung, die zwischen Microsoft und OpenAI besteht, ändert sich vorerst nichts. Das ist erst der Fall, sobald AGI erreicht wird. Auszahlungen werden allerdings über einen längeren Zeitraum gestreckt.

Abschied vom Capped-Profit-Modell rückt näher

Bislang ist OpenAI in einem Capped-Profit-Modell organisiert, das zwar den Einstieg von externen Partnern wie Microsoft ermöglicht, den Gewinn aber begrenzt. Das will OpenAI jedoch ändern, indem man die Profit-Sparte in eine Public Benefit Corporation (PBC) umwandelt. Bei dieser Dual-Purpose-Struktur ist ein Unternehmen nicht nur an den Interessen der Eigentümer orientiert, sondern verfolgt auch ein öffentliches Interesse. Limitationen bei Investoren fallen aber weg.

Die Kontrolle behält aber weiterhin die gemeinnützige Dachorganisation von OpenAI, die künftig unter dem Titel OpenAI Foundation läuft. Diese hält Anteile an der gewinnorientierten Sparte, die derzeit mit 130 Milliarden US-Dollar bewertet ist. Künftig soll die OpenAI Foundation zusätzliche Anteile erhalten, wenn die Profit-Sparte bestimmte Bewertungsschwellen überschreitet.

OpenAI braucht Geld

OpenAI kommt nun auf eine Bewertung von 500 Milliarden US-Dollar. Es ist das wertvollste Unternehmen, das sich in Privatbesitz befindet und dessen Anteile nicht an der Börse gehandelt werden. Angetrieben werden die Investitionen derzeit von dem KI-Hype, allerdings haben diese mittlerweile enorme Ausmaße angenommen.

OpenAI hatte im Verlauf des Jahres Verträge mit Chip- und Cloud-Konzernen wie AMD, Nvidia, Oracle und CoreWeave abgeschlossen, die Investitionen von mehr als 1 Billion US-Dollar in den kommenden Jahren vorsehen. Infrastrukturprojekte wie Stargate laufen bereits, wenn auch mit Hindernissen. Angesichts der Summen und der engen Verflechtungen der Konzerne wird von vielen Seiten vor einer KI-Blase gewarnt, Vergleiche mit der Dotcom-Blase machen die Runde.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets