Künstliche Intelligenz

Data Act: EU-Gesetz soll Daten befreien

Am 12. September erlangt der Data Act, im Deutschen auch Datengesetz genannt, volle Geltung. Diese EU-Verordnung war am 11. Januar 2024 in Kraft getreten und wirkt nun nach einer Schonfrist als Gesetz unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Die EU-Kommission hatte sie als wichtigen Baustein der 2020 definierten „EU-Datenstrategie“ erdacht und umgesetzt.

Nach eigenen Angaben will die Kommission mit dem Data Act klarstellen, „wer aus Daten Wert schaffen kann und unter welchen Bedingungen“. Das Gesetz soll helfen, Datensilos aufzubrechen, einen Binnenmarkt für Daten zu schaffen und leichter zwischen Cloudanbietern zu wechseln. Konkret geht es um alle möglichen Bestände von nicht personenbezogenen Daten, die bei der Nutzung von Geräten anfallen, etwa in der Industrie, der Landwirtschaft, im Verkehrssektor, aber auch im Internet der Dinge (IoT). Umfasst sind also auch smarte Haushaltsgeräte oder Fitnesstracker.

Speichert beispielsweise ein Fahrzeughersteller die Sensordaten eines verkauften Autos in seiner Cloud, gilt er dem Data Act zufolge als „Dateninhaber“. Während er bislang exklusiven Zugriff auf all diese gesammelten Daten hat, sollen sie nun befreit werden. So muss der Hersteller sie auf Wunsch an den Nutzer, der sie ja eigentlich generiert hat, herausgeben. Er kann sie auch anderen („Dritten“) entgeltlich zur Verfügung stellen, sofern dies vertraglich geregelt ist.

Datenoptimismus

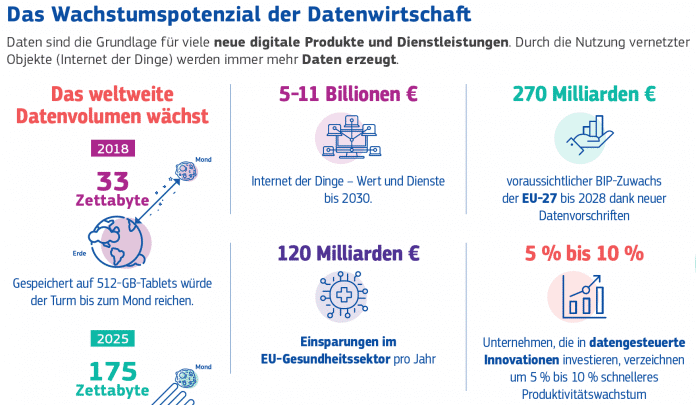

Die EU will damit Verbraucher besserstellen, aber insbesondere den Handel mit riesigen Mengen nicht personenbezogener Daten ermöglichen. Als die Kommission den Data Act 2020 entwarf, prognostizierte sie, dass alleine dieser durchs Gesetz ermöglichte Handel bis 2028 einen Schub von 270 Milliarden Euro fürs EU-Bruttoinlandsprodukt bringen wird. Außerdem würde der Data Act neue Geschäftsmodelle ermöglichen, die bis zu zehn Prozent zusätzliches Produktivitätswachstum generieren, so die optimistische Vorhersage.

Optimistische Schätzungen: So stellt sich die EU-Kommission die Vorteile eines freien Binnenmarkts für Daten vor.

(Bild: EU-Kommission)

Umfasst vom Data Act sind sowohl Unternehmen als auch Privatleute. Der Data Act definiert sogenannte „In-scope-Daten“. Das sind nicht personenbezogene Rohdaten sowie Metadaten, die bei der Nutzung von Geräten entstehen. Für sie gilt das Gesetz ab sofort. Nicht betroffen sind dagegen „Out-of scope-Daten“, etwa strukturiere Analysen oder algorithmische Sortierungen.

Der Data Act ist als Komplementärverordnung zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konzipiert, die weiterhin vollständig gilt. Während sich das Datengesetz nur um nicht personenbezogene Daten kümmert, regelt die DSGVO den Umgang mit personenbezogenen Daten. Daraus folgt: Der Data Act gibt den Handel frei; die Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe DSGVO-relevanter Daten erfordert aber weiterhin eine Rechtsgrundlage nach Art. 6 DSGVO.

Herausgabe oder nicht?

Hier spätestens beginnen für Unternehmen als Dateninhaber die Probleme: Sie müssen alle eingesammelten Daten daraufhin überprüfen, ob darunter personenbezogene Daten sind. Ist das der Fall, können sie die Herausgabe an Nutzer oder Dritte verweigern, falls keine Rechtsgrundlage nach DSGVO vorliegt. Geben sie die Daten heraus, obwohl sich Personenbezüge darin finden, können sie in der Folge Schwierigkeiten mit ihrer zuständigen Datenschutzbehörde bekommen.

In der Praxis sollen die Verhältnisse zwischen Dateninhaber, Nutzer und Dritten mit Verträgen geregelt werden. Außerdem gelten neue Transparenzpflichten von Herstellern/Inhabern gegenüber Nutzern. Die Umsetzung des Data Acts gilt als komplex, zumal Experten zufolge viele Dinge bis heute unklar sind, etwa, ob der Data Act nur für neue, oder auch für alte Datenbestände gilt, die vor dem 12. September existierten.

Viel Umsetzung- und Compliance-Aufwand also, der da für die Wirtschaft entstanden ist. Während sich die meisten großen Konzerne schon lange mit dem Data Act beschäftigen, dürften viele Mittelständler und kleine Unternehmen mit den neuen Herausgabepflichten heillos überfordert sein. Mutmaßlich haben einige sich bislang noch nicht einmal damit beschäftigt, weil die Data-Act-Fristen weitgehend unter dem medialen Radar liefen.

Diese Einschätzung bestätigte eine Erhebung des IT-Branchenverbands Bitkom, der im Frühjahr 605 Unternehmen ab 20 Beschäftigten zum Data Act befragt hatte. Nur 1 Prozent der betroffenen Unternehmen hatten demnach 100 Tage vor Geltungsbeginn die Data-Act-Vorgaben vollständig umgesetzt, weitere 4 Prozent teilweise. 10 Prozent hatten gerade erst mit der Umsetzung begonnen, 30 Prozent noch nicht damit angefangen. „Der Data Act betrifft so gut wie jedes Unternehmen, aber die meisten haben sich damit noch gar nicht ernsthaft befasst“, erklärte Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst vor drei Monaten. Daran dürfte sich bis heute wenig geändert haben.

Laut Bitkom hatten drei Monate vor Geltungsbeginn des Data Act nur 1 Prozent dessen Vorgaben vollständig umgesetzt,

(Bild: Bitkom Research)

Von der EU können sie zurzeit kaum Unterstützung erwarten. In Art. 41 des Data Acts ist festgelegt, dass sie alle Betroffenen mit rechtverbindlichen Musterverträgen unter die Arme greift, um den Aufwand klein zu halten. Zwar hat eine von der EU-Kommission eingesetzte Expertengruppe solche Musterklauseln in einem Bericht veröffentlicht, allerdings nur als unverbidliche Entwürfe. Der EU-Datenschutzausschuss etwa hat mittlerweile in einer Stellungnahme Nachbesserungsbedarf festgestellt. Wann die dafür verantwortliche EU-Kommission diese Entwürfe in rechtssichere Vorlagen überführen wird, ist bislang unklar.

Land ohne Aufsicht

Ähnlich wie die DSGVO legt der Data Act die Aufsicht und Durchsetzung in die Hände der Mitgliedstaaten. Diese waren angehalten, bis zum heutigen Start eine funktionierende Aufsichtsstelle benannt und installiert zu haben. Während das meist geklappt hat, hinkt Deutschland wie so oft hinterher. Am 7. Februar 2025 hatten die federführenden Ministerien der Ampelkoalition ihren Referentenentwurf für ein Gesetz zur Durchführung des Data Acts vorgelegt. Schon damals war er überfällig, doch dann kam die vorgezogene Bundestagswahl, und seitdem hat die schwarz-rote Koalition keinen neuen Entwurf präsentiert.

Im Entwurf hatte die Regierung die Bundesnetzagentur (BNetzA) als Aufsichtsbehörde benannt. Alle datenschutzrechtlichen Themen sollte die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) übernehmen. Damals sind die Landesdatenschutzbehörden gegen diesen Vorschlag auf die Barrikaden gegangen und pochten auf ihre Zuständigkeit in DSGVO-Belangen. Das Vorhaben verstoße gegen das EU-Recht und die verfassungsrechtliche Verteilung der Verwaltungskompetenzen, monierten sie.

Dem Vernehmen nach steht ein neuer Entwurf an, der allerdings ebenfalls die BNetzA und die BfDI für Data-Act-zuständig erklären soll. Weiterer Streit ist also vorprogrammiert. Und all dies geschieht vor dem Hintergrund eines Durchsetzungsvakuums in Deutschland. Weder können sich Nutzer wie vorgesehen ab heute beschweren, noch drohen Unternehmen bislang die im Datengesetz vorgesehenen Strafen von bis zu vier Prozent Unternehmensumsatz oder 20 Millionen Euro bei Verstößen.

Landesdatenschützer gefordert

Der Hamburgische Landesdatenschutzbeauftragte Thomas Fuchs betonte in einer Stellungnahme vor einigen Tagen, dass er sich einstweilen für Data-Act-Belange bei personenbezogenen Daten als zuständig betrachtet: „Jeder Beschwerde wird federführend in dem Referat nachgegangen, das auch die datenschutzrechtliche Aufsicht über die jeweilige verantwortliche Stelle hat. Damit wird der Zielrichtung des Art. 37 Abs. 3 Data Act gefolgt, Datenverwendungen nach der DSGVO und nach dem Data Act einheitlich zu beurteilen.“ Das Recht könne er „gegebenenfalls mit Anordnungen durchsetzen.“ Verstöße könnten teilweise mit Geldbußen geahndet werden, betonte er.

Ähnlich äußerte sich Carolin Loy, die als Bereichsleiterin Digitalwirtschaft beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht für den Data Act zuständig ist. Ihre Behörde habe sich aufgestellt, sei mit den Unternehmen im Bundesland im Austausch und nehme Beschwerden entgegen, erläuterte sie in der aktuellen Episode 142 des c’t-Datenschutz-Podcasts Auslegungssache. In der Episode erklärt Loy den Data Act ausführlich und gibt sowohl Unternehmen als auch Nutzern Hinweise, wie nun damit umzugehen ist.

(hob)

Künstliche Intelligenz

Patientenakten: Arzt-Patientenverhältnis wegen Abrechnungsdilemma unter Druck

Seit Patienten in ihrer elektronischen Patientenakte lesen können, welche Diagnosen Ärzte bei ihnen verschlüsselt haben, hagelt es Kritik. Häufig heißt es: Viele dieser Diagnosen seien übertrieben oder frei erfunden. Ärzte würden bestimmte Diagnosen aus Abrechnungsgründen eintragen. Dieser Vorwurf wiegt schwer. Wie kann ich einem Arzt noch vertrauen, der mir Krankheiten andichtet, die ich gar nicht habe? Es geht häufig um sogenannte F‑Diagnosen, das sind psychische Zustände und Krankheiten. Wer eine solche F‑Diagnose bekommt, muss mit Nachteilen rechnen, beispielsweise bei einer Verbeamtung oder beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Dr. Karen v. Mücke, Fachärztin für Innere Medizin, niedergelassene Hausärztin und Diabetologin in München.

(Bild: Photogenika )

Wenn ein Arzt die Zusatzbezeichnung „psychosomatische Grundversorgung“ erworben hat, darf er bei psychosomatischen Krankheitsbildern zum Beispiel für ein 15‑minütiges Gespräch die Ziffer 35100 abrechnen, aktuell für 32,92 Euro gemäß Abrechnungsgrundlage für Vertragsärzte, dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab.

Psychosomatische Diagnosen sind häufig

Mindestens 20 Prozent der Patienten in einer Hausarztpraxis leiden an körperlichen Beschwerden, für die es keine ausreichende organische Erklärung gibt. Typische Beispiele sind Reizdarm, Erschöpfung oder unspezifische Rückenschmerzen. In vielen Fällen finden diagnostische oder therapeutische Gespräche statt, die entsprechend abgerechnet werden. Damit eine solche Abrechnung möglich ist, muss eine passende – häufig psychosomatische – Diagnose verschlüsselt werden. Das ist dann keine Erfindung von Diagnosen, sondern eine systembedingte Voraussetzung für die Leistungsabrechnung.

Manche Diagnosen haben mehrere Bedeutungen

Eine junge Patientin wollte in die private Krankenkasse wechseln und ließ sich ihre Abrechnungsdaten von der gesetzlichen Krankenkasse schicken. Sie kam verärgert zu mir, weil dort die Diagnose „somatoforme Störung“ zu finden war. Wegen Zähneknirschen hatte sie in einer herausfordernden beruflichen Situation eine Aufbiss-Schiene bekommen. Ich hatte „Zähneknirschen“ als Diagnose verschlüsselt, bei der Kasse kam „somatoforme Störung“ an. In meiner Arztsoftware werden bei der Diagnoseverschlüsselung Kurztexte angezeigt. Tatsächlich können bei bestimmten ICD-Codes unterschiedliche Diagnosen hinterlegt sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Abrechnung passieren Fehler

Mir ist es schon passiert, dass ich eine psychosomatische Störung nicht als Akutdiagnose, sondern versehentlich als Dauerdiagnose verschlüsselt habe. Die wird dann automatisch in die Folgequartale übernommen. Ich habe in dem Fall die gesetzliche Krankenkasse angeschrieben und um Löschung der fehlerhaften Dauerdiagnose gebeten, damit die Patientin keine Nachteile erleidet. Von der Kasse habe ich darauf niemals eine Rückmeldung bekommen.

Schwerwiegende Diagnosen bringen mehr Geld

Vor einigen Jahren kam eine Mitarbeiterin einer Krankenkasse zu mir in die Praxis. Sie bot Unterstützung bei der Diagnoseverschlüsselung an und hatte gleich passende Listen dabei. Je kränker der Patient ist, desto mehr Geld erhält die Kasse durch den sogenannten Risikostrukturausgleich (Morbi‑RSA), der die Ausgaben zwischen den Krankenkassen nach der Krankheitslast ihrer Versicherten verteilt (§ 266 SGB V). Der Morbi-RSA wurde laut Ärzteblatt auch von den Krankenkassen kritisiert. Aufgrund des Morbi-RSA haben Kassen ein Interesse daran, dass möglichst alle Krankheiten des Patienten erfasst werden – was in der Praxis leicht zum sogenannten „Upcoding“ führen kann. Solche Vorfälle sind dokumentiert und wurden in Aufsichtsprüfungen (PDF) als Einzelfälle erkannt, systematische Manipulationen ließen sich jedoch nicht nachweisen.

Auch die Arztsoftware schlägt ergänzende Diagnosen vor. Wenn man diese bestätigt, ohne sie genau zu prüfen, macht man Patienten möglicherweise kränker, als sie sind.

Psychosomatische Diagnosen können Patienten schaden

Dass Ärztinnen und Ärzte massenhaft bewusst falsche Diagnosen angeben, um sich zu bereichern, ist unwahrscheinlich. Häufig wird jedoch systembedingt kodiert: Um bestimmte Medikamente oder Therapien verordnen zu können, ist eine spezifische Diagnose Voraussetzung. So darf eine große Packung Säureblocker nur „auf Kasse“ verschrieben werden, wenn die Diagnose „Refluxkrankheit“ gestellt wird – nicht aber bei bloßem „Sodbrennen“. Und ein Antidepressivum darf nur bei entsprechender F‑Diagnose verordnet werden. Dieses Vorgehen verfälscht die Daten, ist medizinisch aber oft sinnvoll und legitim.

Ein finanzieller Vorteil entsteht bei der Abrechnung psychosomatischer Gespräche, weil diese besser vergütet werden. Das ist ein Dilemma: Psychische Erkrankungen und psychosomatische Beschwerden sind häufig. Die Verschlüsselung der entsprechenden Diagnosen ist nötig, um die psychosomatische Gesprächsziffer abrechnen zu können. Der Patient erleidet dadurch aber möglicherweise Nachteile.

Besondere Fälle

Ein besonderer Fall sind Patienten mit ME/CFS, einer schweren, chronischen neuroimmunologischen Multisystemerkrankung, die oft durch Infektionen wie Covid-19 ausgelöst wird. In schweren Fällen werden junge Menschen bettlägerig, sind licht- und geräuschempfindlich und nicht mehr belastbar. Die oft vergebenen psychosomatischen Diagnosen werden ihnen nicht gerecht, auch wenn die Krankheit die Psyche beeinflussen kann. Erst seit Kurzem gibt es für diese Patienten spezielle Diagnose- und Abrechnungsziffern.

Ungenaue Diagnosen

Diagnose- und Abrechnungsdaten aus Praxen sind nicht als reine Forschungsdaten geeignet, weil sie starken Verzerrungen unterliegen. Manchmal gibt es gar keine passende Diagnose, manchmal wird eine schwächere verwendet – zum Beispiel bekommt die junge Lehrerin mit einer depressiven Episode nur die Diagnose „Erschöpfung“, um ihre Verbeamtung nicht zu gefährden. Andererseits sind Ärztinnen gezwungen, bei ausgeprägten Schlafstörungen eine „depressive Episode“ zu verschlüsseln, weil sonst kein schlafanstoßendes Antidepressivum verordnet werden darf.

Die Kassen erhoffen sich, dass Patienten durch Einsicht in ihre elektronische Patientenakte falsche Abrechnungen entdecken und melden. Sie möchten dadurch leichter Abrechnungsbetrug von Ärzten aufdecken. Patienten sind in der Regel jedoch nicht in der Lage, komplizierte Abrechnungen zu prüfen, und es ist auch nicht ihre Aufgabe. Das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient ist nachhaltig zerstört, sobald der Patient seinen Arzt bei der Kasse meldet, weil er vermeintlich falsche Diagnosen oder eine falsche Abrechnung gefunden hat – auch wenn der Vorwurf vielleicht gar nicht zutrifft.

Gesellschaftlicher Wandel ist nötig

Das Problem ist nicht die Abrechnung der entsprechenden Diagnosen und Gesprächsziffern, sondern das gesellschaftliche Stigma: Patienten erleiden noch immer Nachteile durch psychosomatische oder psychiatrische Diagnosen. Diese Beschwerden müssen aus der Tabuzone herausgeführt werden. Sie sollten weder bei der Verbeamtung noch beim Wechsel in die private Krankenversicherung oder beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung zu Nachteilen führen.

Bestimmte Diagnose- und Abrechnungsziffern werden in Arztpraxen also vergeben, weil es medizinisch oder abrechnungstechnisch erforderlich ist – etwa, um ein Medikament verschreiben oder eine Leistung abrechnen zu können. Das führt zu systembedingten Verzerrungen, die nichts mit absichtlicher Falschdiagnostik zu tun haben.

Umfassende Nutzung der Diagnose- und Abrechnungsdaten geplant

Diagnosen und Abrechnungsdaten werden quartalsweise von den Ärzten an die Kassenärztliche Vereinigung übermittelt, von dort an die gesetzlichen Krankenkassen weitergegeben und in das Forschungsdatenzentrum (FDZ) eingespeist, wo sie pseudonymisiert vorliegen. Daten aus der elektronischen Patientenakte (ePA) sollen künftig ebenfalls einfließen. Damit soll eine bessere Nutzbarkeit der Daten zu Forschungszwecken und statistischen Auswertungen geschaffen werden. Unter anderem die Daten sämtlicher Privatpatienten fehlen im FDZ. Dadurch sind die Daten strukturell selektiv. Sie eignen sich für bestimmte Versorgungs- oder Trendanalysen, aber nicht für sozial-epidemiologische Gesamtbewertungen.

(mack)

Künstliche Intelligenz

Überschallflugzeug: Nasa und Lockheed Martin testen X-59

Das nadelförmige Überschall-Experimentalflugzeug X-59 der Nasa hat am Dienstag vom kalifornischen Palmdale aus seinen Jungfernflug absolviert. Dabei wurden zunächst die grundlegenden Systeme getestet. Überschallgeschwindigkeit erreichte das Flugzeug noch nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Die X-59 der Nasa soll Überschallgeschwindigkeit erreichen und dabei besonders leise fliegen. Das Flugzeug ist als Forschungsflugzeug konzipiert, um mit ihm im Rahmen des Quesst-Programms (Quiet Supersonic Transport) neue Techniken zu entwickeln, die Überschallflüge leiser machen sollen. Das Ziel: Das Fluggeräusch und der Überschallknall, der gemeinhin beim Durchbrechen der Schallmauer auftritt, sollen minimiert werden.

Bei dem ersten Testflug der X-59, der von Palmdale zum Armstrong Flight Research Center der Nasa in Edwards im US-Bundesstaat Kalifornien führte, konnte die von Lockhheed Martin gebaute Maschine das allerdings noch nicht unter Beweis stellen. Auf dem eine Stunde und sieben Minuten dauernden Flug erreichte das Flugzeug eine Höchstgeschwindigkeit von 385 km/h bei einer Flughöhe von 3600 m.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen.

Das Werbevideo von Lockheed Martin zeigt die X-59 und das Abheben zum Erstflug.

Bei dem Flug ging es nicht darum, das Flugzeug auszureizen, sondern die generellen Funktionen und die Sicherheit des Flugzeugs in einer ersten von drei Testphasen zu verifizieren. Der Testpilot Nils Larson und die Bodencrew prüften dabei die kritischen Systeme der X-59 wie etwa die Bordinstrumente, Flugsteuerung, den Autopilot, die Triebwerke und Luftdatenmessung. Ein besonderes Augenmerk galten dabei der Bordelektronik. Denn der Pilot kann die Maschine nur sehr eingeschränkt über Sicht fliegen. Nach vorn hat der Pilot keine Möglichkeit zu sehen, weil ein Fenster fehlt. Das ist überflüssig, weil die lange Bugnase im Weg ist.

Flug nach Plan

Laut Lockheed Martin sei der erste Test „genau wie geplant“ verlaufen. Die erwarteten Flugeigenschaften wurden auf dem Flug bestätigt. In der ersten Testphase sollen nun weitere Flüge stattfinden, die nach und nach ausgeweitet werden, um Überschallgeschwindigkeit zu erreichen. Die Nasa und Lockheed Martin Skunk Works wollen neben technischen Entwicklungen dadurch auch feststellen, wie die optimale Geschwindigkeit und Flughöhe aussieht, um einen möglichst leisen Überschallknall zu erzielen.

Die Geräuschentwicklung gilt als größtes Hindernis bei Überschallflügen in der zivilen Luftfahrt. Aufgrund der Lärmbelästigung und daraus resultierenden gesetzlichen Auflagen sind mit derzeitiger Technik noch keine Überschallflüge über Land zu realisieren. Die Nasa und Lockheed Martin wollen das Forschungsflugzeug dazu nutzen, die damit entwickelten Techniken in die zivile Luftfahrt zu überführen. Eine solche neue Generation von Überschallflugzeugen könnte dann Passagiere und Fracht mit höherer Geschwindigkeit und damit schneller transportieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

(olb)

Künstliche Intelligenz

Hochwertig, winzig, faltbar: Akku-Beamer Aurzen Zip für 330 Euro im Test

Der Aurzen Zip will als kleinster faltbarer Mini-Beamer mit Akku überzeugen. Mit Tri-Fold-Design und Auto-Fokus verspricht er maximale Mobilität.

Der Markt für Mini-Beamer mit Akku entwickelt sich rasant weiter. Während Modelle wie der Xgimi Halo+ mit hoher Helligkeit punkten oder der Blitzwolf BW-VT2 Pro Max durch seinen günstigen Preis besticht, setzt das zu Vankyo gehörende Aurzen beim 329 Euro (Alza.de) teuren Zip auf ein vollkommen anderes Konzept: maximale Mobilität durch ein faltbares Design. Mit nur 280 Gramm und Abmessungen von 84 × 78 × 26 Millimetern im gefalteten Zustand will er der kompakteste Beamer am Markt sein. Der Hersteller bewirbt ihn gar als den kleinsten faltbaren DLP-Beamer der Welt – eine Aussage, bei der wir mitgehen. Ob das neue Konzept über die reine Portabilität hinaus überzeugt, zeigt unser Test.

Optik & Verarbeitung

Der Aurzen Zip beeindruckt bereits beim ersten Kontakt durch seine außergewöhnliche Bauweise. Das Metallgehäuse fühlt sich hochwertig an und erinnert an ein Premium-Foldable-Smartphone. Das Tri-Fold-Design in Z-Form ermöglicht es, den Beamer gut auf die Projektionsfläche auszurichten und ihn anschließend kompakt zusammenzuklappen. Einen Schutz für die Linse gibt es nicht.

Die beiden straffen Scharniere lassen sich präzise um bis zu 90 Grad öffnen und bilden so einen überraschend stabilen Standfuß. Die Mechanik wirkt robust und langlebig. Mit nur 280 Gramm Gewicht ist der Zip kaum schwerer als einige aktuelle Smartphones und verschwindet problemlos in jeder Hosentasche – auch wenn er dann aufträgt. Die rutschfeste Silikon-Sohle sorgt für sicheren Halt – von glatten Tischen hin zu unebenen Campingplätzen.

Im Betrieb erwärmt sich das Metallgehäuse spürbar, wird aber niemals unangenehm heiß. Die Verarbeitung ist durchweg tadellos – keine unsauberen Kanten, keine wackeligen Teile, keine störenden Spaltmaße. Neben der silbernen Variante bietet Aurzen den Zip auch in Schwarz an.

Konnektivität

Die Anschlussphilosophie des Aurzen Zip ist minimalistisch. Der Hersteller verzichtet – wohl aus Platzgründen – auf einen HDMI-Port und setzt ausschließlich auf drahtlose Übertragungstechnologien. Der USB-C-Anschluss dient der Stromversorgung. In unseren Messungen nimmt der Zip darüber bis zu 24 Watt auf.

Bluetooth 5.4 sorgt für die Verbindungen zu Smartphones, Tablets und Bluetooth-Boxen, während WLAN das Screen-Mirroring übernimmt. Das System unterstützt Android, iOS, Mac OS und Windows. Eine wichtige Einschränkung: Chromecast und Google-Pixel-Smartphones sind inkompatibel, angeblich funktionieren aber alle anderen Android-Geräte. In unserem Praxistest klappten die Verbindungen mit einem Macbook M1 und einem Vivo X300 Pro reibungslos. Allerdings werden keine DRM-geschützten Inhalte von Netflix, Disney+ und Co. übertragen, Youtube läuft anstandslos. Ein Schwachpunkt zeigt sich bei Mac-Geräten: Hier treten Ruckler auf, die den Filmgenuss beeinträchtigen.

Für Nutzer, die nicht auf HDMI verzichten möchten, bietet Aurzen für 129 Euro den Castplay Wireless HDMI Dongle als optionale Lösung an. Ein teures Vergnügen, welches trotzdem für viele sinnvoll ist. Dieser drahtlose HD-Sender fungiert als Brücke zwischen HDMI-Quellen und dem Zip. Das Gerät decodiert 1080p- und 4K-Inhalte und überträgt sie bei flüssigen 60 Hz komplett ohne Ruckler. Die Verbindung bleibt selbst durch mehrere Wände hindurch stabil und die Latenz ist so niedrig, dass auch Gaming möglich ist. Ein weiterer Vorteil: Der Castplay überträgt auch DRM-geschützte Inhalte.

Wie gut ist das Bild?

Der Aurzen Zip arbeitet mit einem DLP-LED-Chip und projiziert nativ mit 720p-Auflösung. Die maximale Helligkeit liegt bei etwa 100 ANSI-Lumen – ein Wert, der dem schmalen Formfaktor geschuldet ist. Das Kontrastverhältnis von 1600:1 ist für diese Geräteklasse respektabel. Höher aufgelöste Inhalte in 1080p oder 4K werden automatisch herunterskaliert, wobei die Qualität des Downscaling-Algorithmus überzeugt.

Die maximale Bildgröße beträgt laut Aurzen 80 Zoll, das ist jedoch maßlos übertrieben. Empfehlenswert sind 20 Zoll, bei vollständiger Dunkelheit auch 40 Zoll. Bei geringer Projektionsgröße spielt der Zip seine Stärken aus: Das Bild wirkt lebendig, kontrastreich und scharf. Sobald jedoch Restlicht ins Spiel kommt, verwischt das Bild aufgrund der geringen Helligkeit. Auf Reisen, für Zelteinsätze oder andere ultramobile Szenarien reicht die Bildqualität aus, als Heimkino-Ersatz fürs Wohnzimmer ist sie jedoch denkbar ungeeignet.

Der ToF-Auto-Fokus arbeitet schnell und präzise. Die Schärfe stellt sich bei Positionswechseln des Beamers selbstständig und augenblicklich ein. Die automatische vertikale Keystone-Korrektur funktioniert zuverlässig bis ±40 Grad und gleicht schräge Aufstellwinkel aus. Dabei wird das Bild beschnitten, diese Funktion geht also zulasten der Auflösung. Wer das optimale Bild will, sollte einen perfekten 45-Grad-Winkel zur Projektionsfläche anstreben. Horizontal kann über das Menü manuell nachjustiert werden, was in der Praxis aber selten nötig ist.

Der minimale Projektionsabstand beträgt nur 30 Zentimeter bei einem Projektionsverhältnis von 1,09:1. Diese Nahfokus-Fähigkeit macht den Zip vielseitig einsetzbar, selbst in beengten Verhältnissen wie kleinen Hotelzimmern oder beim Camping im Zelt.

Wie gut sind Software, App und Bedienung?

Der Aurzen Zip verzichtet auf ein eigenes Betriebssystem und fungiert ausschließlich als Empfänger für Screen-Mirroring. Diese Designentscheidung reduziert die Komplexität, aber auch die Flexibilität.

Die Bedienung erfolgt über fünf beleuchtete, responsive Touch-Buttons direkt am Gerät, ergänzt durch drei klassische physische Tasten für Power und Lautstärke. Außerdem reduziert ein Schiebeschalter auf Wunsch die Helligkeit. Das minimalistische On-Screen-Menü beschränkt sich auf essenzielle Einstellungen wie Sprachwahl, Trapezkorrektur und Verbindungsoptionen. Die Menüführung ist selbsterklärend.

Die Aurzen-App läuft flüssig und ersetzt die Tasten am Gerät, bietet aber keinen weiteren Mehrwert. Immerhin hat man solch eine Fernbedienung, dem Zip liegt nämlich keine bei.

Klang und Lüfter

Die beiden integrierten 1-Watt-Stereo-Lautsprecher liefern einen erwartungsgemäß flachen Sound, der zwar etwas besser und lauter als bei einem durchschnittlichen Smartphone ausfällt, aber dennoch deutliche Grenzen aufzeigt. Bass ist praktisch nicht vorhanden, Höhen klingen dünn und blechern. Für Filme oder Musik sind die eingebauten Speaker kaum geeignet – sie reichen bestenfalls für Notfälle. Die Stereo-Trennung ist aufgrund des kompakten Gehäuses kaum wahrnehmbar. Glücklicherweise unterstützt der ZIP Bluetooth-Verbindungen zu externen Bluetooth-Boxen (Bestenliste), was wir dringend empfehlen.

Der integrierte Lüfter ist ein zweischneidiges Schwert: Er ist nicht besonders laut, arbeitet aber mit einer hochfrequenten Charakteristik, die schnell nervt.

Akku

Der ZIP erreicht dank des Akkus mit 18 Wattstunden Kapazität (5000 mAh) etwa 1,5 Stunden Laufzeit. Das reicht für einen kurzen Spielfilm oder spontane Projektionen, aber definitiv nicht für abendfüllende Unterhaltung. Allerdings lässt sich ZIP während des Betriebs über USB-C laden und nutzen. Mit einer Powerbank lässt sich die Laufzeit so beliebig verlängern.

Zubehör

Die gut verarbeitete Caseplay-Schutztasche ist zwar praktisch und bietet guten Schutz, wirkt aber mit 34 Euro überteuert. Interessanter ist der Powerplay Magnetic Charging Stand für 159 Euro. Dieses höhenverstellbare Stativ bietet einen 10.000-mAh-Akku mit Power Delivery bei 35 Watt und kommt in einem schicken Case, welches allerdings für dessen Inhalt zu groß wirkt und im Kontrast zum kompakten Formfaktor des Beamers steht. Der Stand bietet drei verschiedene Höheneinstellungen (23, 33 und 43 Zentimeter) und einen Neigungswinkel von 0 bis 90 Grad. Der Zip haftet darauf magnetisch. Alternativ steht ein Standard-1/4-Zoll-Gewinde für herkömmliche Stative zur Verfügung.

Aurzen Zip Zubehör

Das sinnvollste Zubehör ist jedoch der weiter oben ausführlich beschriebene Castplay drahtlose HD-Sender für 129 Euro, der einige Schwachstellen des Zip ausbügelt.

Wie teuer ist der Beamer?

Der Aurzen ZIP kostet bei Alza 329 Euro und bei Amazon 360 Euro (Coupon-Code anklicken). Damit positioniert er sich im oberen Mittelklassesegment der Mini-Beamer mit Akku.

Fazit

Der Aurzen ZIP ist ein faszinierendes Nischen-Produkt, das Maßstäbe im Hinblick auf Portabilität setzt. Das brillant umgesetzte faltbare Design, die erstklassige Verarbeitung und die unschlagbare Kompaktheit machen ihn zum gern gesehenen Begleiter für kleine, spontane Projektionen – sei es beim Camping im Zelt, für Präsentationen unterwegs oder für Hotelzimmer auf Reisen.

Die technischen Kompromisse sind der extremen Miniaturisierung geschuldet. Wir vermissen einen HDMI-Anschluss am Gerät, ein Betriebssystem mit nativen Apps und eine physische Fernbedienung. Außerdem nervt der hochfrequente Lüfter, und die Helligkeit ist für viele Einsätze zu gering.

Als Zubehör überzeugt vorwiegend der drahtlose HD-Sender mit HDMI-Anschluss. Auch das Stativ mit integriertem Akku ist sinnvoll. Allerdings ist der Beamer dann ganz schnell nicht mehr so kompakt. Auch schlägt Aurzen hier preislich ordentlich zu.

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online