Datenschutz & Sicherheit

Das gefährliche Geschäft mit Standortdaten geht weiter

Exakte Standortdaten von Millionen Handys weltweit lassen sich einfach online kaufen. Datenhändler verschleudern sie sogar als Gratis-Kostprobe. Bereits diese kostenlosen Datensätze sind so umfangreich, dass sich damit Massenüberwachung betreiben lässt. Das haben unsere bisherigen Recherchen zu den Databroker Files mit dem Bayerischen Rundfunk gezeigt. Aus den Daten lassen sich teils detaillierte Bewegungsprofile ablesen, sogar von Soldat*innen oder Politiker*innen.

Wer Kontakt zu Händlern, also Databrokern sucht, wird auf dem Online-Marktplatz eines Berliner Unternehmens fündig: Datarade.ai. Der Marktplatz verkauft die Daten zwar nicht selbst, verkuppelt aber Anbieter und Interessierte. Das funktioniert ähnlich wie Amazon, nur eben für Datensätze. Für erfolgreiche Deals streicht der Marktplatz eine Provision ein.

Vermittelt über Datarade haben nicht nur wir sensible Handy-Standortdaten von Databrokern erhalten, sondern auch Journalist*innen aus den Niederlanden, der Schweiz und Belgien, und zwar unabhängig voneinander. Das hat im Jahr 2023 geklappt, im Jahr 2024 – und trotz der kritischen Berichterstattung in zahlreichen Medien war es auch noch 2025 möglich.

Das Problem: Der Handel mit derart detaillierten Handy-Standortdaten ist nach Einschätzung von Fachleuten nicht mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vereinbar. Zudem haben Bundestagsabgeordnete wie Konstantin von Notz (Grüne) oder Roderich Kiesewetter (CDU) bereits vergangenes Jahr vor einer Gefahr für die nationale Sicherheit gewarnt.

Datarade wollte „alle zumutbaren Anstrengungen“ unternehmen

Und was tut Datarade? Noch vor gut einem Jahr hatte uns der Berliner Marktplatz mitgeteilt, man nehme die von unseren Recherchen ausgelösten, öffentlichen Bedenken „sehr ernst“. Die Angebote auf der Plattform prüfe das Unternehmen zwar nicht einzeln. „Eine Verpflichtung zur proaktiven Sichtung sämtlicher Inhalte auf mögliche Rechtsverletzungen ist weder praktisch möglich noch gesetzlich geboten.“ Dennoch unternehme Datarade „alle zumutbaren Anstrengungen, um rechtswidrige Inhalte auf der Plattform von Vornherein zu verhindern“.

Ein Jahr später haben wir uns nochmal auf dem Marktplatz umgeschaut. Unsere neue Recherche weckt Zweifel daran, dass Datarade „alle zumutbaren Anstrengungen“ unternimmt. So preiste Datarade in einem eigenen, redaktionellen Beitrag selbst Handy-Standortdaten an, schrieb über die daraus ablesbaren, sehr genauen Bewegungsmuster – und empfahl passende Händler. Als wir per Presseanfrage mehr zu der Seite erfahren wollten, wurde sie offline genommen.

Bereits 2024 warnte die damals kurz vor ihrem Amtsantritt stehende Bundesdatenschutzbeauftragte, Louisa Specht-Riemenschneider, vor einer Regulierungslücke. Auch die zuständige Berliner Datenschutzbeauftragte sah ein Problem: Solange ein Marktplatz die Daten nicht selbst verarbeitet, sondern nur Kontakte zwischen Käufern und Verkäufern herstellt, habe sie keine Handhabe. Verantwortlich nach der DSGVO sei nur jemand, der selbst auch Daten verarbeitet.

Unter Datenschützer*innen gibt es in dieser Frage keine Einigkeit. Das Netzwerk Datenschutzexpertise etwa kam in einem Gutachten aus dem Frühjahr 2025 zu dem Schluss, dass die DSGVO hier sehr wohl anwendbar sei. Um verantwortlich zu sein, müsse ein Datenmarktplatz nicht notwendigerweise selbst in Besitz der Daten sein. Oft sei der Handel mit personenbezogenen Daten sogar strafbar, weshalb nicht nur Datenschutzbehörden, sondern auch Staatsanwaltschaften handeln müssten.

Passiert ist so etwas bisher nicht. Auf Datarade preisen Händler weiterhin ihre Handy-Standortdaten an. In Datarade selbst steckt sogar Geld vom deutschen Staat, und zwar mehr als bisher angenommen. Dazu später mehr.

Auf Anfrage entfernte Datarade Angebote für Handystandortdaten

Nach unseren Veröffentlichungen im Jahr 2024 hatte Datarade ein Angebot für Handystandortdaten des US-Datenhändler Datastream Group offline genommen. Hierzu schrieb das Unternehmen: „Vorsorglich haben wir die betreffenden Inhalte des Datenanbieters in Bezug auf Standortdaten von unserer Plattform entfernt, bis weitere Erkenntnisse in der Angelegenheit vorliegen.“

Davon unberührt waren jedoch ähnliche Angebote von anderen Datenhändlern. Auch nach Veröffentlichung der Recherchen präsentierte Datarade Angebote von ähnlichen Datensätzen. Suchte man etwa Anfang September dieses Jahres auf Datarade nach Angeboten mit Geo-Koordinaten und mobilen Werbe-IDs, erhielt man rund 50 Ergebnisse. Grenzte man die Suche weiter ein auf Daten aus Deutschland, waren es noch 15 Treffer.

Über ein Online-Formular können Nutzer*innen verdächtige Inhalte melden. Genau das haben wir ausprobiert. Für eine solche Meldung müssen Nutzer*innen Namen und E-Mail-Adresse angeben. Um das Ergebnis nicht zu verfälschen, hat ein Kollege ohne erkennbare Verbindung zu netzpolitik.org diese Meldungen vorgenommen. Es handelte sich um insgesamt fünf Angebote von Handystandortdaten aus Deutschland oder der EU. Das Ergebnis: Die Angebote waren weniger als zwei Wochen nach Eingang der Meldungen offline.

Auf Presseanfrage teilt Datarade mit: „Die Produkt-Listungen wurden vorsorglich offline genommen, um den Hinweisen nachzugehen.“ Man gebe den Anbietern nun die Möglichkeit, Stellung zu beziehen.

So preist Datarade selbst Handy-Standortdaten an

Hatte Datarade vor unseren Meldungen wirklich keine Kenntnis über diese Angebote? Zumindest einen Überblick dürfte Datarade gehabt haben. Es gab nämlich die bereits erwähnte von Datarade selbst bereitgestellte Infoseite mit dem Titel „Was sind Handy-Standortdaten“ (im Original: „What is Mobile Location Data?“), die nach unserer Presseanfrage offline genommen wurde.

Auf dieser Seite beschrieb ein Datarade-Mitarbeiter im Detail, wie solche Datensätze aufgebaut sind: mit GPS-Koordinaten und individueller Werbe-ID, der sogenannten MAID („mobile advertising ID“). Vorschaufenster auf der Seite präsentieren mehrere passende Angebote von Datenhändlern, etwa als „Ausgewählte Datensets“. Anhand kleiner Flaggen-Emojis in den Angeboten ließ sich ablesen, woher die Daten kommen, auch mehrere Deutschland-Flaggen waren zu sehen.

Übersetzt aus dem Englischen stand auf der Infoseite, viele Datensätze böten eine hohe GPS-Genauigkeit, „wodurch sichergestellt wird, dass die von Ihnen erhaltenen Daten den realen Standorten und Bewegungsmustern sehr genau entsprechen“. Einige Datensätze würden sogar eine Präzision von unter 19 Metern erreichen, „was besonders nützlich sein kann, wenn Sie sehr detaillierte Einblicke benötigen“.

An einer anderen Stelle der Infoseite hieß es: „Manche Menschen fühlen sich möglicherweise unwohl dabei, wenn ihre Standortdaten gesammelt und für kommerzielle Zwecke verwendet werden.“ Das ist korrekt, wie die Reaktionen auf unsere Recherchen zeigen. Eine Betroffene sagte zum Beispiel im Gespräch mit netzpolitik.org:

Von mir wurden mehrere Standortdaten in meinem Kiez erfasst. Das ganze macht mich etwas sprachlos und schockiert mich. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das in diesem Ausmaß möglich ist.

Und der Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz (Grüne) sagte 2024 mit Blick auf den Handel mit Handy-Standortdaten: „Diese Daten dürfen in der Form nicht erhoben und dann auch nicht verkauft werden.“ Dass etwas passieren müsse, stehe für ihn völlig außer Frage. „In diesem konkreten Fall widerspricht das den Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland.“

Warum Handel mit Standortdaten fast immer DSGVO-widrig ist

Auf potenzielle Bedenken beim Handel von Handy-Standortdaten ging die Datarade-Infoseite selbst ein. Dort hieß es auf Englisch:

Es gibt mehrere verbreitete Missverständnisse über mobile Standortdaten, darunter die Annahme, dass sie immer genau seien und dass man damit Personen ohne deren Wissen oder Zustimmung verfolgen könne. In Wirklichkeit kann die Genauigkeit mobiler Standortdaten je nach Qualität der Datenquelle und der verwendeten Technologie variieren. Darüber hinaus ist das Sammeln und Nutzen von Standortdaten ohne Zustimmung sowohl illegal als auch unethisch.

Drei Aspekte an diesem Zitat verdienen besondere Aufmerksamkeit: Es ist erstens korrekt, dass Handy-Standortdaten nicht immer genau sind. Unsere Recherchen haben gezeigt, dass Händler auch ungenaue Standortdaten verbreiten.

Es ist zweitens allerdings kein „Missverständnis“, dass sich mit diesen Daten „Personen ohne deren Wissen oder Zustimmung verfolgen“ lassen. Gemeinsam mit unseren Recherche-Partnern konnten wir in mehreren Fällen sogar Angehörige von Geheimdiensten und Regierungen vom Arbeitsplatz bis hin zu ihren Privatwohnungen tracken. Die Kolleg*innen aus Norwegen konnten sogar einen verdutzten Grindr-Nutzer zuhause besuchen, der nicht geoutet werden wollte.

Mehrere Betroffene sagten uns im Gespräch, ihnen sei nicht bewusst, einer solchen Art von Tracking zugestimmt zu haben. Zum Beispiel Hedi aus Bayern, die sagte:

Es ist beklemmend, wenn ich mir das so anschaue; die Punkte, wo ich war. Das geht niemandem was an. Und ich habe das ja nicht freigegeben.

Drittens ist der Handel mit Standortdaten nach Ansicht von Datenschutzbehörden und anderen Fachleuten oftmals selbst mit Einwilligung nicht von der DSGVO gedeckt. So werden die Daten zum einen oft angeblich nur für Werbezwecke erhoben; der Handel stellt also eine verbotene Änderung des Verarbeitungszwecks dar. Zum anderen fehlt es an Transparenz, denn Menschen müssten bei der Einwilligung umfassend informiert werden, an wen Händler Daten weitergeben. Deshalb sind die Einwilligungen oft unwirksam.

Datarade – geschickte Geschäfte im Graubereich

Hinzu kommt, dass sich aus Standortdaten oft sensible Informationen ableiten lassen, zum Beispiel über Besuche in spezialisierten Kliniken, bei Parteien und Gewerkschaften oder in religiösen Gebäuden. Solche Informationen sind durch die DSGVO besonders geschützt.

Die Beobachtungen auf dem Marktplatz Datarade werfen Fragen auf. Wieso hat die Plattform auf einer selbst verfassten Infoseite Angebote mit GPS-Daten angepriesen, die realen „Bewegungsmustern sehr genau entsprechen“ – nahm solche Angebote allerdings nach der Meldung durch einen Nutzer wieder offline?

Wir haben Datarade per Presseanfrage auf die Infoseite angesprochen. Wenig später war sie offline. „Wir nehmen Ihren Hinweis zum Anlass, die Kategorie-Seite redaktionell zu überprüfen und vorsorglich offline zu nehmen“, teilt das Unternehmen mit.

Diese Anstrengungen unternimmt Datarade nach eigenen Angaben

Datarade legt Wert darauf, zu betonen, selbst kein Datenanbieter zu sein, „sondern ein Verzeichnis von Datenanbietern und deren Produktkatalogen“. Weiter schreibt die Pressestelle auf unsere Fragen: „Datarade verurteilt jedweden rechtswidrigen Handel mit Daten und setzt sich für einen rechtskonformen Austausch von Daten ein.“

Demnach dürften sich auf Datarade nur registrierte Unternehmen anmelden. Anbieter würden sich vertraglich dazu verpflichten, nur rechtskonforme „Inhalte auf Datarade zu veröffentlichen“. Sie würden „angehalten“, ihre Datenschutz-Richtlinien zu verlinken und die Konformität mit Datenschutzbestimmungen zu bestätigen. Auf jeder Produktseite gebe es einen Link zum Melden von Inhalten; den Meldungen gehe man dem Digitale-Dienste-Gesetz entsprechend nach.

Wir wollten wissen, in welchem Ausmaß Datarade am mutmaßlich illegalen Geschäft mit Handy-Standortdaten mitverdient. Genauer gesagt: Wie viel Provision Datarade in den letzten drei Jahren durch über den Marktplatz vermittelte Deals mit Handy-Standortdaten erhalten hat. Diese Frage hat uns das Unternehmen nicht beantwortet. Stattdessen verwies die Pressestelle auf den allgemein gehaltenen Jahresabschluss, nach dem wir nicht gefragt hatten.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Recherche gibt es auf Datarade noch immer mehrere Angebote für Handy-Standortdaten, die mit individuellen Werbe-IDs verknüpft sind. Sie lassen sich kinderleicht über die Suchfunktion auf der Plattform finden. Damit Datarade sie offline nimmt, müsste sie wohl erst jemand von außerhalb aktiv melden – und den Marktplatz regelmäßig auf neue Angebote prüfen.

Wir erinnern uns: Datarade unternimmt nach eigener Aussage „alle zumutbaren Anstrengungen, um rechtswidrige Inhalte auf der Plattform von Vornherein zu verhindern“.

So will Datarade neue Händler auf den Marktplatz locken

Im Zuge unserer Recherchen hatten wir uns auch selbst als potenzieller Anbieter für Ortsdaten bei Datarade registriert. Dafür haben wir eine E-Mail-Adresse mit Pseudonym genutzt – und nichts weiter unternommen. Seitdem erhalten wir regelmäßig E-Mails von Datarade. Daraus lässt sich ableiten, welche Mühen die Plattform unternimmt, um aktiv neue Datenhändler für sich zu gewinnen.

Wir sind ein spendenfinanziertes Medium

Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.

Mehrfach versuchte Datarade etwa, ein persönliches Gespräch mit uns – dem vermeintlich neuen Händler – zu vereinbaren. „Lass mich wissen, wenn du Daten zum Verkauf hast, dann können wir darüber nachdenken, sie auf den größten Datenmarktplätzen zu monetarisieren“, hieß es auf Englisch.

Es folgten weitere E-Mails von Datarade. Darunter eine, die versuchte, uns mit der Aussicht auf Umsatz zu locken. Demnach sollten wir lernen, wie ein anderer Anbieter von Standortdaten „Kunden in neuen Märkten erreicht hat“. Das Marktvolumen, also der Umsatz aller Akteur*innen am Markt, liege demnach bei 93 Millionen Euro.

Auch Tutorials erreichten uns. Sie handelten davon, wie wir unser Angebot für Datarade optimieren können. Demnach sollten wir unseren Produktkatalog per ChatGPT ausformulieren lassen. Einen passenden Prompt lieferte die Plattform gleich mit. Auf unserem Anbieterprofil sollte der Hinweis auf DSGVO-Compliance nicht fehlen, riet ein anderes Tutorial.

In den Datenmarktplatz floss mehr Steuergeld als bisher angenommen

Bereits 2024 konnten wir berichten, dass in Datarade auch Steuergeld steckt. Inzwischen wissen wir: Es ist noch mehr Geld als bisher bekannt.

Zunächst hatte der Datenmarktplatz im Jahr 2019 ein Investment in Höhe von einer Million Euro aus dem „High-Tech Gründerfonds“ (HTGF) erhalten. Das ist ein zentrales Instrument der deutschen Start-up-Förderung. Mehr als die Hälfte des 320 Millionen Euro schweren Fonds stammt vom Bundeswirtschaftsministerium, 170 Millionen Euro.

Darüber hinaus schoss der HTGF allerdings vier Jahre später weitere knapp 500.000 Euro in das Unternehmen. Der Anlass war eine Runde zur Anschlussfinanzierung. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der damaligen Linken-Abgeordneten Martina Renner aus dem Jahr 2024 hervor.

Abgeordnete kritisieren Staatsgeld für Datenmarktplatz

Wir haben das Dokument mit einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) erhalten, jedoch zunächst in einer fast vollständig geschwärzten Variante. Das Wirtschaftsministerium hatte die Antwort des damaligen Staatssekretärs als „Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Erst nachdem wir Widerspruch gegen die Entscheidung eingelegt hatten, gab das Ministerium die Antwort für die Öffentlichkeit frei.

Das Ministerium betont darin erneut, dass es „auf die Investmententscheidungen des HTGF keinen Einfluss“ nehme. Jedoch seien „Investitionen in Unternehmen, die Aktivitäten in Verbindung mit Cybercrime verfolgen“, gemäß „der Ausschlussliste des HTGF ausgeschlossen.“ Als solche könne das Geschäftsmodell von Datarade nicht betrachtet werden, da die Plattform lediglich Kontakte zwischen Datenanbietern und Interessierten herstelle. „Das Zustandekommen eines Vertrags und der Austausch von Daten läuft grundsätzlich vollständig außerhalb der Plattform.“

SPD sieht „erheblichen Handlungsbedarf“, CDU bleibt unkonkret

Wie viel Verantwortung sollen Datenmarktplätze dafür tragen, wenn Datenhändler dort die Standortdaten von Millionen Menschen verschleudern? Einen Vorschlag hierzu hatte die heutige Bundesdatenschutzbeauftragte bereits im vergangen Jahr: Der deutsche Gesetzgeber könnte die Reform des Bundesdatenschutzgesetzes nutzen, um das Geschäft von Datenmarktplätzen zu regeln. Die Reform war zunächst für 2024 geplant gewesen, fiel aber dem vorzeitigen Aus der Ampel-Koalition zum Opfer.

Auch die neue Koalition aus Union und SPD will den Datenschutz reformieren. Im Fokus stand zwar bisher ein Rückbau von Regulierung – aber gerade bei Datenmarktplätzen sehen Politiker*innen mehrerer Parteien Probleme.

„Auch wenn im Koalitionsvertrag keine konkrete Aussage dazu vereinbart wurde, so sehen wir mit Blick auf die Databroker-Files-Recherchen nicht allein aus datenschutzrechtlicher Sicht, sondern auch aus sicherheitspolitischer Perspektive erheblichen Handlungsbedarf“, schreibt uns etwa Johannes Schätzl, der digitalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag. Er werde „diese Thematik in den anstehenden Verhandlungen selbstverständlich auch ansprechen und konkrete Vorschläge einbringen“. Es sei allerdings noch offen, ob es in der Koalition eine Zustimmung für entsprechende Gesetzesänderungen gibt.

Der Koalitionspartner, die Union, hält sich auf Anfrage von netzpoiltik.org bedeckt. Ralph Brinkhaus, Sprecher für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, lässt auf unsere sechs Fragen zur anstehenden Datenschutzreform lediglich verlauten: „Wir arbeiten an den von Ihnen genannten Punkten.“

Grüne und Linke machen Druck

Die Grünen-Digitalpolitiker Lukas Benner und Konstantin von Notz sehen im fehlenden Plan der Regierungskoalition beim Datenhandel ein Beispiel für deren Datenschutzpolitik. Während Union und SPD sich „verfassungsrechtlich hochumstrittene Vorhaben“ wie die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung vorgenommen hätten, fehle auf ihrer Agenda die Lösung der „anhaltenden und zunehmenden Problematik der Databroker“.

Die grüne Bundestagsfraktion halte „eine gesetzliche Einschränkung dieser Praktiken für dringend geboten – übrigens auch mit Blick auf den Schutz unserer Sicherheitsbehörden und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“. Das Innenministerium müsse sich endlich der Thematik widmen.

Grundsätzlicher wird bei dem Thema Donata Vogtschmidt, digitalpolitische Sprecherin der Linkspartei. Sie wolle „Geschäftsmodellen, die auf personalisierter Onlinewerbung basieren, insgesamt den Kampf ansagen“. Vogtschmidts Vorschlag, um das Problem an der Wurzel zu lösen: Im Gesetz über digitale Dienste (DSA) der Europäischen Union ist bereits ein Verbot personalisierter Werbung für Minderjährige vorgesehen. Dieses Verbot sollte auf alle Nutzenden ausgeweitet werden, denn „so ließe sich kommerzieller Datenhandel wirklich eindämmen“.

Unterdessen könnte auch die EU aktiv werden. Sie will mit dem kommenden Digital Fairness Act Lücken für Verbraucher*innen im Netz schließen. Bis 24. Oktober können Interessierte Ideen einreichen, in welchen Bereichen sie Handlungsbedarf sehen.

Datenschutz & Sicherheit

Die Mehrheit folgt dem Hype nicht

Ich öffne mein Bahn-Ticket. “Dieses Dokument scheint lang zu sein. Spare Zeit und lies eine Zusammenfassung”, empfiehlt mir prompt mein PDF-Reader. Ein Paradebeispiel dafür, wie immer mehr Anwendungen den Nutzer*innen KI-Tools aufdrängen, in den meisten Fällen, ohne dass sich ein Nutzen daraus ergibt.

Weltweit versuchen Regierungen und große IT-Firmen, sich im KI-Wettbewerb zu überbieten. Dabei benötigen die zugrunde liegenden Systeme immer mehr Rechenleistung, für die irgendwo Computer laufen müssen, die Strom und Wasser verbrauchen. Doch während das Thema Rechenzentren längst in der politischen Debatte und bei Fachleuten angekommen ist, wusste man bislang kaum etwas darüber, wie die Bevölkerung diese Entwicklung einschätzt.

Aus diesem Grund hat AlgorithmWatch in mehreren europäischen Ländern eine repräsentative Umfrage zu Rechenzentren und ihren Auswirkungen durchführen lassen. Gemeinsam mit internationalen Partnerorganisationen wie der spanischen Initiative Tu Nube Seca mi Rio, Friends of the Earth Ireland und der europäischen Klimaschutzallianz Beyond Fossil Fuels wurden Menschen in Deutschland, der Schweiz, Spanien, Irland und dem Vereinigen Königreich befragt.

Wunsch nach mehr Transparenz und mehr Regulierung

Die Ergebnisse sind überraschend deutlich: In allen beteiligten Ländern spricht sich jeweils eine große Mehrheit der Befragten für eine stärkere Regulierung und mehr Transparenz von Rechenzentren aus. In einigen Ländern ist die Zustimmung dabei besonders hoch, so zum Beispiel in Spanien und Irland. Dort ist der Wasser- beziehungsweise Stromverbrauch der KI- und Cloud-Fabriken schon länger Gegenstand öffentlicher Diskussionen und Proteste. Denn sowohl im grünen Irland als auch im trockenen Spanien wirken sich die Rechenzentren bereits spürbar auf Energiepreise und Wasserverfügbarkeit aus. In Spanien befürchten knapp 90 Prozent der Befragten, dass der Wasserverbrauch der Einrichtungen ihre eigene Versorgung beeinträchtigen könnten.

Auch beim Blick auf die Gesamtergebnisse sprechen die Zahlen eine eindeutige Sprache: Drei Viertel der Befragten aller Länder sorgen sich, dass der Wasserverbrauch die umliegenden Ökosysteme beeinträchtigen könnte. Fast genauso viele befürchten Auswirkungen auf den eigenen Wasserverbrauch und immerhin nahezu zwei Drittel denken, dass der Energieverbrauch von Rechenzentren bereits heute einen relevanten Anteil des Stromverbrauchs in den jeweiligen Ländern ausmacht.

Groß ist aber nicht nur der Anteil derer, die sich Sorgen machen, sondern auch die Unterstützung für politische Forderungen, die Betreiber stärker in die Verantwortung nehmen. Mehr als sieben von zehn Befragten wollen, dass der Bau neuer Rechenzentren nur dann erlaubt ist, wenn der zusätzliche Strombedarf durch zusätzliche Kapazitäten an erneuerbaren Energien gedeckt wird. Ebenso viele wollen klare Kriterien, nach denen Energie verteilt wird – wobei die Befragten Rechenzentren und KI-Modelle konsequent als unwichtig bewerten.

Bei der Verteilung der Energie sollten gemäß der Umfrage vor allem die Sektoren priorisiert werden, die erneuerbare Energien zur Umstellung auf eine klimafreundliche Produktion benötigen. Rechenzentren gehören nicht dazu – ihr Stromverbrauch entsteht ja gerade zusätzlich. Häufig werden diese aktuell direkt mit Strom aus fossilen Brennstoffen betrieben. Vielerorts werden sogar Gaskraftwerke neu errichtet, um den Bedarf zu decken. Aber selbst wenn neue Rechenzentren mit erneuerbaren Energien betrieben werden, wie es in Deutschland ab 2027 für größere Einrichtungen vorgeschrieben ist, fehlt ohne weiteren Ausbau diese Energie dann in anderen Sektoren und verlangsamt dort die Dekarbonisierung. Ob direkt oder indirekt: Der Strombedarf für Rechenzentren und KI-Anwendungen gefährdet die Klimaziele.

Wir sind ein spendenfinanziertes Medium

Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.

Verbräuche steigen an, verlässliche Zahlen fehlen

Der Blick auf die Zahlen zeigt: Die in der Umfrage deutlich werdenden Sorgen sind mehr als berechtigt. In Irland verbrauchen Rechenzentren mittlerweile 22 Prozent des gesamten Stroms und tragen erheblich zu den teils enormen Strompreissteigerungen bei. Auch in Deutschland entfallen aktuell mehr als vier Prozent des gesamten Stromverbrauchs auf Rechenzentren. Schätzungen zufolge sind es in Frankfurt am Main bereits jetzt 40 Prozent des Stromverbrauchs, in Dublin sogar 80 Prozent. In der gesamten EU sind es mehr als drei Prozent – Tendenz stark steigend.

Hinzu kommt das für die Kühlung benötigte Wasser: In Spanien werden die größten KI-Fabriken ausgerechnet in den trockensten Regionen gebaut. Auch in Deutschland könnte laut einer Studie der Gesellschaft für Informatik der Wasserverbrauch von Rechenzentren zu Problemen führen – beispielsweise im Rhein-Main-Gebiet und in Brandenburg.

Während die Politik und Betreiberunternehmen offensiv für einen starken Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur werben, mehren sich die Proteste der lokalen Bevölkerung. In Deutschland konzentrieren sich diese bislang vor allem auf Frankfurt und Umgebung. In Irland oder Spanien, wo bereits länger protestiert wird, sind die Bürgerinitiativen weiter verbreitet und dauerhafter organisiert, beispielsweise in der Initiative Tu Nube Seca Mi Rio – “Deine Cloud trocknet meinen Fluss aus”.

Vielerorts ist die mangelnde Transparenz ein großes Problem. Selbst offizielle Stellen müssen größtenteils auf Schätzungen zurückgreifen, wie viel Wasser und Strom die Rechenzentren tatsächlich verbrauchen. Sind valide Daten vorhanden, bleiben diese meist geheim. Zwar sollen Betreiber größerer Rechenzentren die Verbräuche mittlerweile an nationale Stellen wie dem deutschen Energieeffizienzregister für Rechenzentren und die EU melden – aber auch diese Daten werden nur aggregiert veröffentlicht. Hinzu kommt der Unwillen der Betreiber, diese Informationen bereitzustellen. Ein aktueller Bericht der Europäischen Kommission schätzt für das Jahr 2024, dass nur gut ein Drittel aller Rechenzentren in der gesamten EU dies tun. Selbst die Gesamtzahl aller Rechenzentren kann sie dabei nur mutmaßen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Deutschland

In der Bundesrepublik wird der Strom- und Wasserverbrauch von Rechenzentren erst in der jüngsten Zeit stärker thematisiert. Hier liegt der Anteil der Menschen, die sich Sorgen machen, noch etwas niedriger als in anderen europäischen Ländern. Die Betonung liegt hier auf dem „noch“, denn auch in Deutschland nimmt die Zahl der Rechenzentren stark zu – und soll nach dem Willen der Bundesregierung noch stärker wachsen.

Wie drastisch die Entwicklungen sind, zeigen beispielsweise die Zahlen der Bundesnetzagentur. Diese hatte erst vor kurzem die Schätzungen bezüglich des zukünftigen Stromverbrauchs stark nach oben korrigiert: Die im April 2025 veröffentlichten Szenarien gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2037 Rechenzentren 78 bis 116 Terawattstunde (TWh) Strom verbrauchen – doppelt bis viermal so viel, wie es die ursprünglichen Abfragen ergeben hatten. Zur Einordnung: Der gesamte Bruttostromverbrauch lag in Deutschland im Jahr 2023 bei gut 550 TWh.

Da die Bundesnetzagentur nur die Rechenzentren berücksichtigt, die sich aktuell in der Planung befinden, könnten die tatsächlichen Zahlen sogar noch weiter ansteigen. Damit würde der Gesamtbedarf der Rechenzentren 2037 nicht nur bis zu 10 Prozent des deutschen Stromverbrauchs betragen. Der Zuwachs an Rechenzentren sorgt vor allem dafür, dass große Mengen Strom zusätzlich bereitgestellt werden müssen, dass fossile Kraftwerke länger laufen und dass wahrscheinlich auch die Strompreise steigen.

Angesichts dieser Zahlen überraschen die Umfrageergebnisse in Deutschland nicht: Auch hier unterstützen zwei Drittel der Befragten die Auflage, dass Rechenzentren nur gebaut werden dürfen, wenn dafür entsprechend auch weitere Kapazitäten erneuerbarer Energien geschaffen werden. Mehr als drei Viertel der Befragten fordern, dass Betreiber von Rechenzentren ihren Energieverbrauch (76 Prozent), ihre Energiequellen (77 Prozent) und ihre Umweltauswirkungen (81 Prozent) offenlegen.

Die Umfrageergebnisse offenbaren damit auch eine Kluft zwischen der Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung und dem Kurs der Bundesregierung. Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hatte erst Ende September gegenüber der Süddeutschen Zeitung angegeben, dass es für ihn “erst einmal primär um das Rechnen” gehe und Nachhaltigkeit demgegenüber nachrangig sei. Die Mehrheit der Befragten sieht das offensichtlich anders.

Und noch eines wird deutlich: Es reicht nicht aus, nur etwas an der Effizienz zu schrauben oder die Nutzung der Abwärme zu optimieren. Angesichts der Größe des erwarteten Wachstums muss es auch darum gehen, den Verbrauch von Rechenzentren absolut zu begrenzen – und dort, wo er unvermeidbar ist, durch zusätzliche erneuerbare Energien zu decken.

KI-Hype begrenzen – Rechenzentren nachhaltig gestalten

Rechenzentren sind zweifelsfrei wichtige Infrastrukturen und werden in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Umso wichtiger ist es, diese Infrastruktur nachhaltig zu gestalten und die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Dazu gehört auch die Frage: Wie viele solcher Rechenzentren brauchen wir eigentlich? Welche der neuerdings überall eingebauten KI-Anwendungen haben einen gesellschaftlichen Nutzen – und welche nicht?

Wie auch in anderen Bereichen darf sich die Debatte um den nachhaltigen Einsatz von KI nicht in erster Linie auf der Ebene von individuellen Konsum- beziehungsweise Nutzungsentscheidungen abspielen. Es braucht vielmehr eine politische Diskussion und Regulierung.

Aktuell wird einem bei jeder noch so kleinen PDF-Datei eine algorithmische Zusammenfassung aufgedrängt, führt jede Google-Anfrage zum Aufruf von Sprachmodellen und soll auch die staatliche Verwaltung nach dem Willen der Bundesregierung an so vielen Stellen wie möglich KI-Systeme benutzen. Hier bringt es wenig, nur an das Individuum zu appellieren. Stattdessen braucht es politische Entscheidungen, die sowohl bei KI-Systemen als auch bei Rechenzentren die ökologischen Folgen mitdenken. Statt der „KI-Nation“, zu der sich Deutschland laut dem Koalitionsvertrag entwickeln soll, braucht es – wenn man schon von Nation sprechen will – eine „KI-sensible Nation“, die neben dem Nutzen auch die Nebenwirkungen und häufig leeren Versprechungen solcher Anwendungen im Auge behält.

Mein Bahnticket jedenfalls drucke ich mir weder aus, noch lasse ich es mir zusammenfassen. Gar nicht so selten ist der Nicht-Einsatz von KI nämlich ihr bester Einsatz.

Julian Bothe ist als Senior Policy Manager bei der gemeinnützigen NGO AlgorithmWatch verantwortlich für das Thema „KI und Klimaschutz“. An der Schnittstelle von Digital- und Energiepolitik arbeitet er daran, den Ressourcenverbrauch und den Klimaschaden des aktuellen KI-Booms in Grenzen zu halten. Promoviert hat er zur Akzeptanz der Energiewende.

Datenschutz & Sicherheit

Die Woche, in der die Bundesregierung ihre KI-Agenda hyped

Liebe Leser:innen,

Deutschland soll wieder „Innovationsführer“ werden. Das forderte Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwoch auf einer Auftaktveranstaltung zur Hightech Agenda Deutschland. Es ging dort viel um Aufbruch, Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung. Und um sogenannte Künstliche Intelligenz. Bis 2030 sollen zehn Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung „KI-basiert“ erwirtschaftet werden.

All diese Buzzwords lassen mich etwas ratlos zurück. Ein solcher Event-Zirkus soll wohl vor allem Entschlossenheit und Tatkraft demonstrieren. Schaut her, wir krempeln die Ärmel hoch und packens an! Die Tagesschau ist auch vor Ort.

Dieses Mal wirkte das Schauspiel noch bizarrer als sonst. Denn alle Welt warnt derzeit vor einer wachsenden KI-Blase. Ökonom:innen ziehen Vergleiche zum Dotcom-Crash vor 25 Jahren. Es läuft wohl auf „eine reale, schmerzhafte Disruption“ für uns alle hinaus, schreibt der „Atlantic“. Doomsday is coming, wenn auch anders als gedacht.

Die Regierung verliert dazu kein Wort. Stattdessen will sie die Umsetzung der europäischen KI-Regulierung hinauszögern, wie meine Kollegin Anna Ströbele Romero schreibt. Sie gibt damit dem Druck der Industrieverbände nach. Alles für die angebliche Wettbewerbsfähigkeit – und zulasten der Verbraucher:innen.

Wenig überraschend interessiert Schwarz-Rot auch die ökologische Frage nur am Rande. Dabei ist der Ressourcenhunger von KI immens. Mancherorts wird bereits das Trinkwasser knapp, weil es KI-Rechenzentren kühlt. Tech-Konzerne reaktivieren stillgelegte Atomkraftwerke, selbst fossile Energieträger sind wieder stark gefragt.

Einer Mehrheit der Bevölkerung bereitet diese Rolle rückwärts offenbar große Sorgen, wie Julian Bothe von AlgorithmWatch für uns in einem Gastbeitrag darlegt. Die NGO hat dafür eine repräsentative Umfrage in mehreren europäischen Ländern durchführen lassen. Demnach wünscht sich eine Mehrheit auch strengere Regulierung beim Bau neuer Rechenzentren.

Statt zu bizarren KI-Events einzuladen wäre die Bundesregierung gut beraten, solchen Bedenken Gehör zu schenken.

Habt ein schönes Wochenende

Daniel

Datenschutz & Sicherheit

Docker Image Security – Teil 3: Minimale, sichere Container-Images selbst bauen

Minimale Container-Images verzichten auf Komponenten wie Shells oder Paketmanager, die zur Laufzeit normalerweise nicht gebraucht werden. Sie sind auch als „distroless“ oder „chiseled“ Images bekannt. Weil weniger Komponenten weniger Schwachstellen bedeuten, reduzieren diese Images die Angriffsfläche und erhöhen dadurch die Sicherheit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Dr. Marius Shekow war über 10 Jahre als Forscher und Softwareentwickler bei Fraunhofer tätig. Seit 2022 ist er Lead DevOps- & Cloud-Engineer bei SprintEins in Bonn. Dort baut er für Konzerne und KMUs individuelle Cloud-Umgebungen, inkl. CI/CD-Automatisierung, Observability und Security-Absicherung.

Schlüsselfertige Images für ein Basis-Linux sowie die Sprachen PHP, Python, Java, C# und Node.js hat Teil 2 der Artikelserie vorgestellt. Diese vorkonfektionierten Images passen jedoch nicht immer zu den eigenen Anforderungen und es kann notwendig sein, eigene zu erstellen. Dieser Artikel zeigt, wie Softwareentwicklerinnen und -entwickler eigene minimale Images basierend auf den Angeboten Ubuntu Chiseled, Chainguard/WolfiOS und Azure Linux bauen (siehe die folgende Tabelle).

| Drei Anbieter minimaler Images im Vergleich | |||

| Bewertungskriterium | Ubuntu Chiseled | WolfiOS / Chainguard | Azure Linux |

| Verfügbare Pakete | ~500 | ~3000 | ~3000 |

| Qualität der Dokumentation / Schwierigkeit der Nutzung | ➕➕ | ➕➕➕ | ➕ |

| Integrationsgeschwindigkeit von Paket-Versionsupdates (Upstream) | Langsam | Schnell | Mittel |

| Reproduzierbare Image-Builds / Pinnen der zu installierenden Paket-Versionen | ❌ | ✅ | ❌ |

| Kommerzieller Support | ✅ | ✅ | ❌ |

Bauen von Ubuntu Chiseled Images

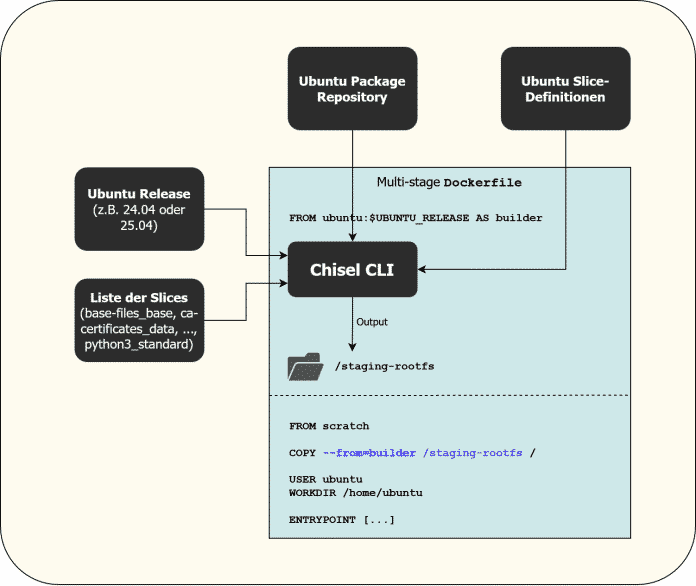

Canonical verwendet die Bezeichnung „Chiseled“ für minimale, Ubuntu-basierte Images. Ein Blogbeitrag stellt das Chisel-CLI von Ubuntu vor. Chisel ist ein Build-Tool, das Entwickler mit der gewünschten Ubuntu-Version (beispielsweise „24.04“) und einer Liste von „Slices“ aufrufen, die Chisel zu einem neuen Root-Filesystem zusammenbaut. Dieses Filesystem kopiert man anschließend in ein leeres scratch-Image, wie der Ablaufplan in Abbildung 1 verdeutlicht:

Bau eines Chiseled-Image via Multi-Stage Dockerfile (Abb.1)

Das Ubuntu-Team hat einige (jedoch nicht alle) der offiziellen Ubuntu-Pakete in mehrere Slices aufgeteilt und diese auf GitHub veröffentlicht. Falls Slices für ein gewünschtes Paket fehlen, sollte man auf andere im Artikel erwähnte Ansätze wechseln. Denn bestehende GitHub Issues zeigen, dass reine Feature-Requests lange oder gänzlich ignoriert werden, und der Zeitinvest für die Einarbeitung für eigene Pull Requests (PRs) hoch ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufbauend auf Chisel stellt Canonical zudem das Rockcraft-Tool zur Verfügung, das auf einer höheren Abstraktionsebene arbeitet.

Verwenden des Chisel CLI

Bevor Entwickler tiefer in den Build-Prozess von Ubuntu Chiseled-Images einsteigen, sollten sie sich der folgenden zwei Einschränkungen bewusst sein:

- Es lassen sich nur Pakete installieren, für die das Ubuntu-Team bereits Slice-Definitionen erstellt hat. Die Slices unterscheiden sich je nach Ubuntu-Version (beispielsweise hat 22.04 andere Slices als 24.04). Das ist insbesondere beim Erstellen eines Image für einen Interpreter einer Programmiersprache wie Java, Node.js oder Python relevant. Dabei stehen lediglich die in der jeweiligen Distro-Version mitgelieferten Interpreter-Versionen zur Verfügung. So gibt es bei Python im neuesten Ubuntu-LTS-Release (24.04) nur Python 3.12.3. Neuere 3.12-Versionen (oder 3.13) fehlen. Für Python 3.12.3 hat Ubuntu jedoch zumindest die seit dieser Version 3.12.3 bekannt gewordenen Schwachstellen behoben (sogenannte „Backports“).

- Es ist nicht möglich, die Versionen der Pakete oder Slices zu pinnen! Das Chisel CLI installiert immer die aktuelle Version des Pakets, die zum Zeitpunkt der Chisel-Ausführung im offiziellen Ubuntu-Repo verfügbar ist.

Der einfachste Weg, ein Chiseled-Image zu erstellen, ist ein Docker Multi-Stage Build. Wie man für ein Python-Image (mit Python 3.12.3) auf Basis von Ubuntu 24.04 vorgeht, erklärt das offizielle Chisel-Tutorial.

Da Schwachstellenscanner wie Trivy oder Grype die Pakete im frisch gebauten Image leider nicht korrekt identifizieren können, sind weitere Anpassungen am Dockerfile nötig. Der Grund dafür, warum die Scanner relevante Schwachstellen übersehen, geht aus einem GitHub Issue hervor: Ubuntu hat entschieden, für Chisel-Images ein eigenes proprietäres Paket-Manifest-Format zu erfinden, das Scanner wie Trivy bisher nicht verstehen.

Ubuntu versucht daher mit Scanner-Anbietern zusammenzuarbeiten, wie beispielsweise eine GitHub-Diskussion zu Trivy zeigt. Bis es so weit ist, können Entwickler einen Workaround nutzen: Das chisel-wrapper-Skript generiert Metadaten im Standard-Debian-Paket-Format, das Scanner wie Trivy verstehen. Dazu sind im Dockerfile des Multi-Stage-Builds (vom offiziellen Tutorial) folgende Änderungen vorzunehmen:

# Einfügen der folgenden 3 RUN-Zeilen, irgendwo vor dem "chisel cut" Befehl des Tutorials:

# "file" wird vom chisel-wrapper script benötigt

RUN apt-get update && apt-get install -y git file

RUN git clone --depth 1 -b main /rocks-toolbox && mv /rocks-toolbox/chisel-wrapper /usr/local/bin/ && rm -rf /rocks-toolbox

RUN mkdir -p /staging-rootfs/var/lib/dpkg

# Ersetzen der RUN-Zeile, die den "chisel cut" Befehl ausführt, mit folgender Zeile:

RUN chisel-wrapper --generate-dpkg-status /staging-rootfs/var/lib/dpkg/status -- --release "ubuntu-$UBUNTU_RELEASE" --root /staging-rootfs

Ein vollständiges Beispiel für Python 3 liegt im GitHub-Repository des Autors öffentlich parat. Es veranschaulicht den Build einer Flask-basierten Demo-Anwendung. Zudem demonstriert es, wie man ein Problem löst, das dadurch entsteht, dass der Python-Interpreter im Chiseled Basis-Image an einem anderen Pfad liegt als beim python-Image, das in der Build-Stage verwendet wird. Ein weiteres GitHub-Gist des Autors zeigt, wie man ein Chiseled Java JRE-Image erstellt und darin die Springboot-Petclinic-Anwendung ausführt.

Verwendung des Rockcraft CLIs

Ein weiterer Ansatz, Ubuntu Chiseled Images zu erstellen, ist das Rockcraft-CLI, das auf einer höheren Abstraktionsebene als Chisel arbeitet.

Rockcraft greift intern auf Chisel zurück, um das Root-Filesystem zu erstellen. Über eine von Rockcraft eingelesene YAML-Datei legt man deklarativ die folgenden Aspekte fest:

- Die Ubuntu-Version, deren Slices verwendet werden sollen

- Die Liste der zu installierenden Slices

- Die CPU-Architekturen, für die Rockcraft das Image erstellen soll (für Multiplattform-Builds)

- Welcher Nicht-Root-Linux-User erstellt und automatisch beim Image-Start verwendet werden soll

- Welche Linux-Services zum Image-Start mit dem Pebble Service-Manager gestartet werden sollen (Pebble ist eine Alternative zu systemd)

Mit Rockcraft erstellte, vorgefertigte Images lassen sich mit dem Suchbegriff „chisel“ in der Canonical GitHub-Organisation finden, beispielsweise:

Die größten Nachteile von Rockcraft sind:

- Rockcraft macht den Build-Prozess durch zusätzliches Tooling komplexer (verglichen mit einem direkten Chisel-CLI-Aufruf).

- Es erzwingt die Nutzung des Pebble Service Managers, der als

ENTRYPOINTfür das Image gesetzt wird. Dies ist unnötig, denn im Gegensatz zur Vorgehensweise bei virtuellen Maschinen (VMs) sind Service-Manager bei Containern nicht üblich. In diesen Umgebungen ist es gewollt, dass der gesamte Container beendet wird, wenn das imENTRYPOINTfestgelegte Programm abstürzt. Denn Container Runtimes wie Docker Compose oder Kubernetes überwachen den Container-Status und starten ihn dann neu. Zudem finden Schwachstellenscanner wie Trivy im Pebble-Binary häufig CVEs. Diese stellen zwar meistens keine Bedrohung dar, verursachen allerdings unnötigen Diagnose-Aufwand. - Die von Rockcraft generierten Images verwenden den chisel-wrapper-Trick für Schwachstellenscanner nicht. Folglich können diese die im Image installierten Komponenten nicht korrekt identifizieren und keine Schwachstellen melden.

Um sichere, minimale Images zu erstellen, ist es daher empfehlenswert, direkt das Chisel-CLI statt Rockcraft zu verwenden. Dennoch lohnt sich ein Blick in die stage-packages-Einträge der rockcraft.yaml-Dateien in den oben gelisteten Repositorys (beispielsweise für Python), um eine Idee dafür zu bekommen, welche Slices im eigenen Image sinnvoll sind.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online