Apps & Mobile Entwicklung

Borderlands 4 im Benchmark-Test – ComputerBase

Borderlands 4 benötigt eine sehr schnelle Grafikkarte, das zeigen die Benchmarks im Test auch zwei Wochen nach dem Start. Der Hardware-Hunger ist aber zu handhaben: Aggressives Upsampling sowie leicht reduzierte Grafikdetails sind die Lösung. Wer darauf verzichtet, wird auch mit absoluter High-End-Hardware Schwierigkeiten haben.

Borderlands 4: Die Technik der PC-Version

Nachdem Borderlands 3 (Test) bei der Community nicht so gut angekommen ist, soll der Nachfolger Borderlands 4 vieles besser machen. Bezüglich des Spielspaßes ist dies auch gelungen, doch ob das auch für die PC-Version gilt, klärt der Test auf ComputerBase. Die merkwürdig anmutenden Grafikempfehlungen für diverse GeForce- und Radeon-Grafikkarten lassen das schon einmal nicht vermuten.

Borderlands 4 nutzt die Unreal Engine 5 in der Version 5.5.4.0 und von deren Features unter anderem Lumen, Nanite sowie Virtual Shadow Maps. Hardware-Lumen hat es nicht ins Spiel geschafft, die Raytracing-Beleuchtung sowie -Schatten werden nur in der einfacheren Software-Variante genutzt.

Sichtbare Verbesserungen, aber das Vegetation-LOD ist sehr nervig

Optisch hat der Wechsel von der UE4 auf die UE5 funktioniert, Borderlands 4 ist zu großen Teilen ein schickes Spiel geworden, das wie gewohnt vor allem mit seinen bunten Welten und zahlreichen Effekten zu gefallen weiß. Die gegenüber dem Vorgänger deutlich verbesserte Beleuchtung weiß auch in der Cell-Shading-Optik zu gefallen, auch wenn der Nutzen dadurch etwas abgeschwächt wird. Genau deswegen lässt sich die optische Qualität auch nur schwer mit anderen Spielen vergleichen, gegenüber den Vorgängern zeigen sich aber klar sichtbare Verbesserungen.

Mit einem großen Problem hat die neue Optik aber zu kämpfen. Für die Vegetation wird anders als für die meisten anderen Elemente keine virtuelle Geometrie (Nanite) genutzt, entsprechend gibt es die klassischen LOD-Stufen. Und diese sind so aggressiv gesetzt, dass selbst bei maximaler Grafikdetails die Vegetation andauernd sichtbar die Detailstufe ändert – auch noch bei kürzester Entfernung. Das Verhalten ist derart ausgeprägt, dass es in manchen Levelabschnitten mit eben viel Vegetation regelrecht nervig ist. Das sollten die Entwickler noch einmal überarbeiten.

Alles an Upsampling steht zur freien Auswahl

Borderlands 4 unterstützt auf dem PC sämtliche wichtigen Upsampling-Modi. DLSS 4 ist nativ mit dabei, FSR 4 kann auf RX 9000 mittels AMD-App aufgezwungen werden. Das Spiel selbst unterstützt darüber hinaus FSR 3.1, XeSS sowie das UE-Eigene TSR. In Sachen Frame Generation sind DLSS FG sowie DLSS Multi Frame-Generation mit dabei, dasselbe gilt für FSR FG und XeSS FG.

Upsampling (Nvidia DLSS / AMD FSR) in der Analyse

Auch mit Cell-Shading-Grafik ändert sich an der generellen Einschätzung der Upsampling-Qualität nichts. DLSS 4 und FSR 4 spielen komplett in einer eigenen Liga und sind allen anderen Techniken weit überlegen. Selbst mit dem Performance-Modus sehen AMDs und Nvidias neueste AI-Upsampler weit besser aus als FSR 3.1, XeSS und TSR mit dem Quality-Modus. Auch gegenüber der nativen Auflösung mitsamt TAA-Kantenglättung müssen sich DLSS 4 und FSR 4 im Performance-Modus nicht verstecken, im Gegenteil sogar. Auch dort haben die Upsampler oft noch sichtbare Vorteile.

Das Duell DLSS 4 gegen FSR 4 ist in Borderlands 4 ein ebenbürtiges mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Die bessere Bewegtbildschärfe fällt vermutlich wegen der Comic-Optik nur geringfügig auf, darüber hinaus schafft es DLSS besser, kleine, feine Objekte zu rekonstruieren und zu stabilisieren, die bei FSR 4 zum Flimmern neigen. Auf der Gegenseite weist DLSS 4 die gewohnten Grafikfehler bei der Wasserdarstellung auf, FSR hat diese nicht. Darüber hinaus kann FSR 4 den Lumen-Denoiser besser beruhigen, der bei DLSS 4 auf einigen wenigen Objekten mehr zum Rauschen neigt.

TSR und XeSS haben ähnliche Probleme

Das Duell zwischen XeSS und TSR ist eine enge Kiste, beide Upsampler zeigen ähnliche Probleme, die unterschiedlich ausgeprägt sind. Beide Technologien schaffen es nicht, das Bild zu stabilisieren, vor allem Häuser und Wege flimmern sichtbar. Im Quality-Modus hält sich dies noch in Grenzen, im Performance-Modus eskaliert die Situation. Bei einer geringen Render-Auflösung hat TSR optisch die Nase vorn, bei einer höheren gibt es einen Gleichstand. TSR und XeSS haben weitere Probleme, dies ist aber das Größte.

FSR 3.1 ist das gewohnte Schlusslicht. Neben einer generellen Unschärfe und einer schlechten Bildstabilität machen auch Partikeleffekte viele Probleme, Disocclusion-Artefakte kommen noch oben drauf. FSR 3.1 sollte generell nicht genutzt werden, TSR und XeSS sind die besseren Alternativen.

Widescreen im Kurz-Test

Die meisten Spiele unterstützen heute die beliebten Widescreen-Formate, alle Titel dann aber immer mal wieder doch nicht – oder auch nicht korrekt. ComputerBase hat folgende 2 Screenshots in der Auflösung 3.440 × 1.440 (UWQHD) sowie 2.560 × 1.440 (WQHD) aufgenommen, was dem 21:9- und dem klassischen 16:9-Format entspricht. Daran lässt sich erkennen, wie das Spiel mit Widescreen-Auflösungen um geht.

Die offiziellen Systemanforderungen

Die Ladezeiten

Manche Spiele laden unglaublich schnell, andere wiederum benötigen eine schiere Ewigkeit. Mit einer Stoppuhr ausgestattet, misst die Redaktion die Ladezeiten ins Hauptmenü und dann von dort in die Testsequenz. Da Ladezeiten variieren können, wird dies insgesamt dreimal durchgeführt und dann ein Durchschnitt gebildet. Zwischen jedem Versuch wird der Rechner neu hochgefahren, sodass keine Dateien mehr im Cache vorliegen. Falls es abbrechbare Intros oder Videosequenzen gibt, werden sie weggeklickt, denn nur die reine Ladezeit ist wichtig. Sofern das Spiel bemerkbar einmalig Shader vorab kompiliert, wird dieser Lauf nicht in die Rechnung einbezogen. Die Zeit der Shader-Erstellung wird separat angegeben.

Dabei ist zu bedenken, dass ComputerBase einen High-End-PC besitzt, der unter anderem mit einem Ryzen 7 9800X3D und einer Seagate FireCuda 530 als PCIe-4.0-fähige NVMe-SSD ausgestattet ist. Entsprechend werden die Ladezeiten auf den meisten Systemen länger ausfallen. Die Werte hier sind nur zur Orientierung gedacht.

Offizielle Steam-Deck-Kompatibilität

Wenn Spiele auf der Plattform Steam erscheinen, laufen sie auch oft auf dem Steam Deck. Zwar hat die Redaktion bei Technik-Tests nicht immer die Möglichkeit, die Performance auf der tragbaren Konsole zu überprüfen, doch gibt Steam bei den Titeln auch stets eine generelle Einordnung der Kompatibilität an. Wie sie ausfällt, findet sich hier im Artikel.

Borderlands 4 bietet keine offizielle Unterstützung für das Steam Deck.

Apps & Mobile Entwicklung

Spielejahr 2025: Unsere Gaming-Highlights des Jahres – Welche sind eure?

Auf unsere Spiele-Rückblicke Ende 2023 und Ende 2024 folgt auch dieses Jahr eine Übersicht zu den persönlichen Gaming-Highlights der ComputerBase-Redaktion. Welche Titel stießen im Team auf großen Anklang, was kam nicht so gut an, welches Spiel galt es nachzuholen und wo wurde besonders viel Zeit versenkt?

Gaming-Rückblick mit Höhen und Tiefen

Die ganz großen AAAA-Titel blieben dieses Jahr aus, nachdem GTA VI zu jedermanns großem Überraschen verschoben wurde und sich Ubisofts CEO mit überbordenden Versprechen zurückhalten konnte. Der AAA-Markt wiederum hatte dieses Jahr einiges zu bieten – sowohl im positiven als auch negativen Sinne. Denn 2025 hat einmal mehr unterstrichen, dass ausufernd hohe Budgets, prestigeträchtige Publisher, Hundertschaften an Entwicklern, ein stures Festhalten an etablierten Spielmechaniken und repetitives Game Design, bei dem Innovationen höchstens im Bereich der Ingame-Monetarisierung zu finden sind, keineswegs ein Garant für erfolgreiche und vor allem gute Spiele sind – zu jedermanns großem Überraschen, versteht sich.

Steigt man jedoch über den AAAbfall des Jahres und lässt Titel wie Call of Duty: Black Ops 7, Assassin’s Creed Shadows, Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 oder die Release-Version von Civilization VII links liegen, lassen sich sogar im Blockbuster-Segment einige AAAushängeschilder des Jahres 2025 finden. Da waren beispielsweise Kingdom Come: Deliverance II, Split Fiction, Ghost of Yōtei und zuletzt Battlefield 6.

AAAbseits der großen Titel wird das Medium weiterentwickelt

Einmal mehr war es aber der Bereich der Indie- und AA-Games, wo Mut, Leidenschaft und Liebe zum Medium Computerspiel für Gameplay-Innovationen, Überraschungshits und Perlen gesorgt haben. Erschienen sind unter anderem South of Midnight, Blue Prince, Lost Records: Bloom & Rage, Clair Obscur: Expedition 33, Drop Duchy, Hollow Knight: Silksong, Hades II, Ball x Pit, Dispatch, Farthest Frontier und zuletzt Arc Raiders, um nur eine Auswahl zu nennen.

Obendrein gab es zahlreiche neue Addons und Erweiterungen, dutzende endlich fertig gestellte Spiele des Vorjahres, Gratis-Titel und Game-Pass-Ergänzungen, wieder ausgebuddelte Perlen, Evergreens und ein riesiger Stapel bereits gekaufter, aber nie auch nur gestarteter Spiele des vergangenen Jahrzehnts: Wer im Jahr 2025 nichts zu spielen hatte, hat schlicht und ergreifend nicht gut genug gesucht – oder?

Persönliche Einschätzungen aus der Redaktion

Medial und auch im Gaming-Journalismus sind es zumeist AAA-Spiele und Massenphänomene, die Feeds und die Berichterstattung dominieren. Aber trifft das auch auf die persönlichen Vorlieben der Redakteure zu? Kleinere Titel, die zudem vielleicht in eine ganz besondere Nische gehören oder schon letztes Jahr erschienen sind, fallen schnell aus dem Raster. Das gleiche gilt für ganz durchschnittliche Neuerscheinungen, die weder mit grafischem Bombast noch mit tendenziösen Skandalen auf sich aufmerksam machen können. In diesem Artikel äußert sich die Redaktion zwischen den Jahren ganz persönlich und berichtet von den eigenen Gaming-Höhen und -Tiefen im Jahr 2025. Viel Spaß beim Lesen!

Wolfgang Andermahr

2025 ist es endlich geschehen: Das meiner Meinung nach beste Spiel überhaupt hat es von der PlayStation auf mein Lieblings-Spielsystem geschafft. Die Rede ist von The Last of Us Part II (Test), das zwar kein perfektes Spiel ist, aber für mich dem Ideal so nahe wie möglich kommt. Ich kenne keinen vergleichbaren Titel, der in mir schlussendlich so viel auslöst und der mir so viel bedeutet.

Dabei geht es gar nicht so sehr ums Gameplay, da gibt es zweifelsohne bessere Spiele. Ich bin aber jemand, der am PC etwas erleben möchte. Und da bietet das Spiel einfach etwas, das kein anderes mir auf diesem Level bietet: Die Geschichte, wie diese erzählt wird, die Charaktere, die Charakterentwicklung, die Atmosphäre, wie das Spiel Emotionen in mir auslöst. Das ist absolut einzigartig.

TLoU II: Technisch nach wie vor auf 1A+-Niveau

Nicht nur das, technisch hat das Spiel nach wie vor verdammt viel zu bieten. Das Original kam zwar bereits im Jahr 2020 für die PlayStation 4 heraus und hat im neuen Remaster eher kleinere, wenn auch feine Updates erhalten. Aber nach wie vor ist die Detailverliebtheit in der abwechslungsreichen Spielwelt äußerst hoch. Und die Charaktere mitsamt deren Animationen sind dank hochwertigem Motion- und Facial-Capture immer noch ungeschlagen. Es gibt kein anderes Spiel, in dem die Charaktere so glaubhaft grafisch dargestellt werden, so echt aussehen und sich so echt bewegen. Nach wie vor denke ich da nur „Wow!“.

Anno 117: Mit dem Potenzial, Anno 1800 zu schlagen

Auch abseits von TLoU II haben mir einige Spiele im aktuellen Jahrgang viel Spaß gemacht. Vorne mit dabei ist natürlich Anno 117: Pax Romana (Test), das bereits sehr gelungen ist, aber auch spürbar darauf ausgelegt ist, mit neuen DLCs den Content massiv zu erweitern. Anno 1800 hat dies bereits vorbildhaft vorgemacht, hier habe ich keinen Zweifel, dass der neue Teil qualitativ genauso hochwertig fortgesetzt wird.

Auch ein paar kleinere Produktionen wussten zu überzeugen

Auch mit kleineren Produktionen hatte ich dieses Jahr viel Spaß. Cronos: The New Dawn (Test) ist eine absolute Atmosphären-Bombe. Wer über das etwas holprige Gameplay hinwegsehen kann, erlebt hier ein wirklich gut gemachtes Spiel. The Alters (Test) ist dann eine interessante Mischung aus Action-, Strategie- und Management-Spiel und gerade stecke ich meine freien Stunden in Pioneers of Pagonia (Test). Volker Wertichs neuestes Aufbaustrategiespiel ist genauso gut wie früher Die Siedler, dabei aber deutlich komplexer. Da vergeht die Zeit nur so wie im Flug.

Max Doll

2025 war aus zwei Gründen ein mageres Spielejahr. Der wohl obligatorische Backlog ist einer davon. 70 Euro für ein Spiel, wenn so viele herausragende Titel ungespielt auf der Festplatte schlummern? Sehe ich nicht ein. Der zweite Grund ist ebenso offenkundig: Es fehlt an dem, was man nicht kaufen kann: Zeit. Dumme Entscheidungen kamen dazu. Ich kann rückblickend nicht einmal mehr sagen, warum ich Dragon Age: The Veilguard durchgespielt habe. EAs Magie-Shooter Immortals of Aveum war wenigstens spielerisch ganz nett, aber ebenso belanglos. „Okay“ zu sein, ist nicht gut genug.

Weiter ging es mit Mech Warrior: Clans, das die Lust auf Robo-Action ziemlich solide stillen konnte. Big Machine makes Boom! And Boom! And BoomBoomBoom! Das Jahr versüßt haben ansonsten Indie-Perlen: Hades 2 mit dem finalen Update, Hollow Knight: Silksong, dessen Schwierigkeitsgrad mich als Metroidvania-Neuling in den Wahnsinn getrieben hat wie anno dazumal das erste Dark Souls. Er darf einstellbar werden, so weich bin ich mittlerweile. Dazu kamen das hervorragende Anger Foot sowie Fallen Aces – frische, kreative schnelle Shooter, die wissen was sie wollen. So macht das Hobby Spaß (und die RTX 4090 Sinn).

Fabian Vecellio del Monego

Einer meiner mehr oder minder guten Vorsätze für das neue Jahr war es einmal mehr, den über die vergangenen Jahre aufgebauten Spiele-Rückstand aufzuarbeiten. Und wie sollte es auch anders sein, einmal mehr ist dieses Vorhaben krachend gescheitert. Dabei war ich Anfang des Jahres recht gut dabei, als ich am Puls der Zeit zuerst Indiana Jones und der Große Kreis zu Ende gespielt und mich dann gleich in Kingdom Come: Deliverance II gestürzt habe.

Apropos, Warhorse Studios‘ zweites Abenteuer um Tunichtgut Heinrich ist für mich das Spiel des Jahres: Lange war es her, dass ich binnen weniger Wochen gebannt über Hundert Stunden in einen Einzelspieler-Titel gesteckt habe, der nicht dem Strategie-Genre entsprungen ist. Der Reiz kam einerseits über die Faszination eines bodenständigen, aber dennoch keineswegs grauen Mittelalters, das gleichermaßen nahbar erschien, aber dennoch eine Faszination für ferne Welten auslöste.

Ergänzt wurde das nicht nur von einer spannenden Geschichte, geselligen Charakteren und einem, nun ja, bemerkenswerten Kampfsystem, sondern tatsächlich auch von der offenen Spielwelt. Eigentlich vertrete ich die kontroverse Meinung, dass die allermeisten heutigen Open-World-Games davon profitieren würden, wenn man sie bei Handlung, Missionen und Karte gnadenlos auf das beste Drittel Zusammenstutzen und in ein lineares Schlauch-Korsett zwängen täte. Aber Kingdom Come: Deliverance II schafft es, die böhmischen Wälder, lebendigen Städte und malerischen Burgen selbst zum vielleicht stärksten Akteur des Spiels zu erheben. Hier macht es auch Spaß, einfach nur einen Spaziergang oder einen ziellosen Ausritt auf Plötze zu unternehmen.

Anschließend fand mein Ausflug in die Spiele des Jahres allerdings ein jähes Ende und auch der Pile of Shame durfte eben jener bleiben. Denn über den Sommer und auch den Herbst bin ich in alte Muster verfallen und brachte nicht die nötige Muße auf, ohne dutzende freie Wochen am Horizont mit neuen Spielen anzufangen. Freie Zeit verbrachte ich also wieder mit Stellaris, Civilization VI, viel zu viel Rimworld und zwischendurch auch einer Runde Manor Lords im Beta-Branch. Immerhin kam in den letzten Monaten auch Civilization VII hinzu, das nach zahlreichen Updates und Patches inzwischen zu einem annehmbaren Strategiespiel gereift ist.

Zwischen den Jahren freue ich mich jetzt darauf, endlich wieder Farthest Frontier zu spielen, nachdem das Mittelalter-Aufbauspiel vor einigen Wochen endlich der Early Access verlassen hat und die Spielversion 1.0 erschienen ist. Außerdem stehen die beiden DLCs rund um Lando Calrissian und Hondo Ohnaka zu Star Wars Outlaws auf dem Plan: Für ein bislang ungespieltes Einzelspieler-Epos ist bis zum Ende der Ferien kaum Platz, zwei Erweiterungen sollten aber passen.

Und im neuen Jahr? Nun, ein wenig Vorfreude habe ich auf Control: Resonant und das neue alte Tomb Raider werde ich mir mit Sicherheit auch ansehen. Ansonsten lautet der Vorsatz einmal mehr, endlich Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Baldur’s Gate 3 oder Horizon: Forbidden West nachzuholen. Aber ich ahne schon, was ich an dieser Stelle nächstes Jahr berichten darf …

Frank Hüber

Es ist vollbracht! Nach weiteren zwei Jahren, die ich The Last of Us Part I durch diesen Bericht unvollendet mitgeschleppt habe, habe ich den ersten Teil nach rund zehn Jahren und drei verschiedenen Plattformen, auf denen ich das Spiel inzwischen erworben hatte, im April dieses Jahres tatsächlich durchgespielt! Für die Erweiterung „Left Behind“ oder Part II hat es in diesem Jahr allerdings nicht mehr gereicht, dort steht der Spielfortschritt noch bei 0 Prozent.

Das einzige Spiel, das ich nach The Last of Us Part I in diesem Jahr gespielt habe, war Mario Kart World auf der Nintendo Switch 2. Weniger alleine, dafür aber über mehrere Wochen nach der Veröffentlichung der neuen Konsole mit der Familie. Denn eins kann Mario Kart auch im Jahr 2025 noch: für viel gemeinsamen Spielspaß vor dem Fernseher sorgen, wenn man gegeneinander Rennen oder Schlachten fährt!

Micha Günsch

Mein Spielejahr 2025 war geprägt von einer Rückkehr zu alten Lieblingen. Immer wieder tauchte ich in die lebendige Spielwelt von ARK: Survival Evolved (Pre-Aquatica-Version natürlich, was haben die Devs da nur wieder verbockt …) ein und traute mich auch hin und wieder in die beklemmende Atmosphäre der Postapokalypse von DayZ – beide zählen zu meinen absoluten All-Time-Favourites.

Zwischendurch hatte ich Lust auf etwas ganz anderes, wenn auch nicht mehr so neues: Das 2019 erschienene Piraten-Roguelite Abandon Ship mit Lovecraft-Anleihen sorgte für angenehme Abwechslung und viel Spaß, bis im End-Game die repetitiven Kämpfe mit meinem inzwischen unschlagbaren Schlachtschiff einfach nur noch nervten.

Der einzige prominente Neuzugang in meiner Spielebibliothek war dann erst der Ende Oktober erschienene Extraction-Shooter Arc Raiders. Schon im Tutorial überzeugte mich der Titel mit toller Grafik und flüssigem Gameplay. Die doppelte Bedrohung durch die KI-Gegner und echte Spieler, während munter drauf los gelootet wird, ist ein toller Mix. Obwohl anfangs der immer wieder völlig überladene Lagerplatz den Spielfluss manchmal stocken ließ.

Apps & Mobile Entwicklung

LG UltraGear für Gamer: OLED mit 480 Hz startet & 5K-Monitor mit vielen Mini-LEDs

LG will das besonders helle WQHD-Tandem-OLED-Panel mit 480 Hz in einem eigenen Monitor verbauen und kündigt zeitgleich einen 5K-Monitor mit 165 Hz und 2.304 Mini-LED-Zonen an. Der 27″-WQHD-Tandem-OLED soll zur CES 2026 im Januar (Thema) in den Verkauf gehen, der 5K-Monitor erstmals gezeigt werden.

Begriffs-Wegweiser

Da die Begriffe rund um „5K“ oder „5K2K“ schnell für Verwirrung und vor allem zu wenig Übersicht über die tatsächliche theoretische Bildschärfe (in ppi) sorgen, soll nachfolgende Tabelle eine schnelle Einordnung ermöglichen. Die Redaktion hat die bekanntesten Auflösungen und Displaygrößen herausgesucht, sodass die Tabelle einen schnellen Vergleich zum eigenen Monitor schaffen kann. Eine höhere Pixeldichte bedeutet ein schärferes Bild, bei gleichbleibender Entfernung. Die im Artikel thematisierten Auflösungen sind farbig hervorgehoben.

LG UltraGear evo 27″ GM9 (27GM950B)

Das Jahr 2026 schickt sich schon jetzt an, für Spieler interessant zu werden: Neue OLED-Monitore gehören mittlerweile jährlich zur Norm, der GM950B läutet mit einer Auflösung von 5.120 × 2.880 (5K) bei einer Bildwiederholrate von 165 Hz jedoch nun auch höhere Auflösungen für Gamer ein. Auch Samsung hat bereits 5K- und 6K-Gaming-Monitore angekündigt. Sie werden ebenfalls zur CES im Januar erwartet.

Neu hinzu kommen KI-Funktionen, die lokal das Bild analysieren und „verbessern“ bevor es angezeigt wird. Zudem gibt es AI-Sound und eine weitere AI-Bildverbesserung.

2.304 Mini-LED-Zonen sagen Blooming den Kampf an

Das Panel setzt nicht auf organische Leuchtdioden, sondern auf ein LCD mit Mini-LED-Zonen. LG will das hier öfter auftretende Problem von Blooming „gelöst“ haben und verbaut gleich 2.304 einzeln ansteuerbare Zonen. Das ist im Vergleich zur (eigenen) Konkurrenz viel, für 5K sogar einmalig. Viele Monitore mit weniger Auflösung oder mehr Displaygröße kommen im Preisvergleich nur auf 1.152 oder gar 576 Zonen. Ein Test muss jedoch erst zeigen, ob die höhere Zonendichte hier wirklich ausreicht, um das Strahlen von Helligkeit in dunkle Bereiche „gelöst“ zu haben.

Dank der Hintergrundbeleuchtung ist der Monitor nach VESA DisplayHDR 1000 zertifiziert und soll in der Spitze bis zu 1.250 cd/m² erreichen. Da es sich nicht um ein OLED-Panel handelt, kann laut Spezifikation ganzflächig sogar 1.000 cd/m² erwartet werden.

Weitere Monitore von LG UltraGear Evo

LG hat zudem zwei gekrümmte Monitore in 39″ und 52″ mit jeweils einer Auflösung von 5K2K (5.120 × 2.160) vorgestellt, die ebenfalls zur neuen LG UltraGear Evo Serie gehören. Details hat die Redaktion in einem separaten Artikel zusammengefasst.

LG UltraGear GX7 (27GX790B) bald lieferbar

Kein Teil der neuen Evo-Serie, aber auch bisher nicht im Handel erhältlich, ist der GX790B. Der Monitor richtet sich mit neuestem Tandem-OLED bei 27″ und WQHD-Auflösung (2.560 × 1.440) an Gamer, die von hohen Auflösungen noch Abstand nehmen, um höhere Bildraten zu erreichen.

Im Gegensatz zu dem vor einem Jahr vorgestellten Bruder GX790A, verbaut LG nun ein neues Panel mit bis zu 540 Hertz bei nativer Auflösung und einer höheren Helligkeit. Dank Dual-Modus sind auch 720 Hz möglich, wenn die Auflösung auf HD oder 1.280 × 720 Pixeln abgesenkt wird. Die Pixeldichte sinkt hier dann übrigens auf 54 ppi.

Tandem-OLED mit höhere Helligkeit

Das neue Panel des GX790B hatte die Redaktion erst kürzlich im Test beim Review des Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W. Tandem-WOLED konnte hier nochmal deutlich heller als frühere Generationen strahlen. LG bestätigt mit den Helligkeitswerten auf einer Übersichtsseite, dass die Helligkeit des getesteten Asus ROG erreicht wird.

Auf das neue RGB-OLED von LG Display ohne den weißen Pixel aus WOLED, setzt der GX790B aber nicht. Im Preisvergleich ist der Monitor zwar schon gelistet, aber noch nicht lieferbar. Das will LG jetzt zur CES nachholen.

Apps & Mobile Entwicklung

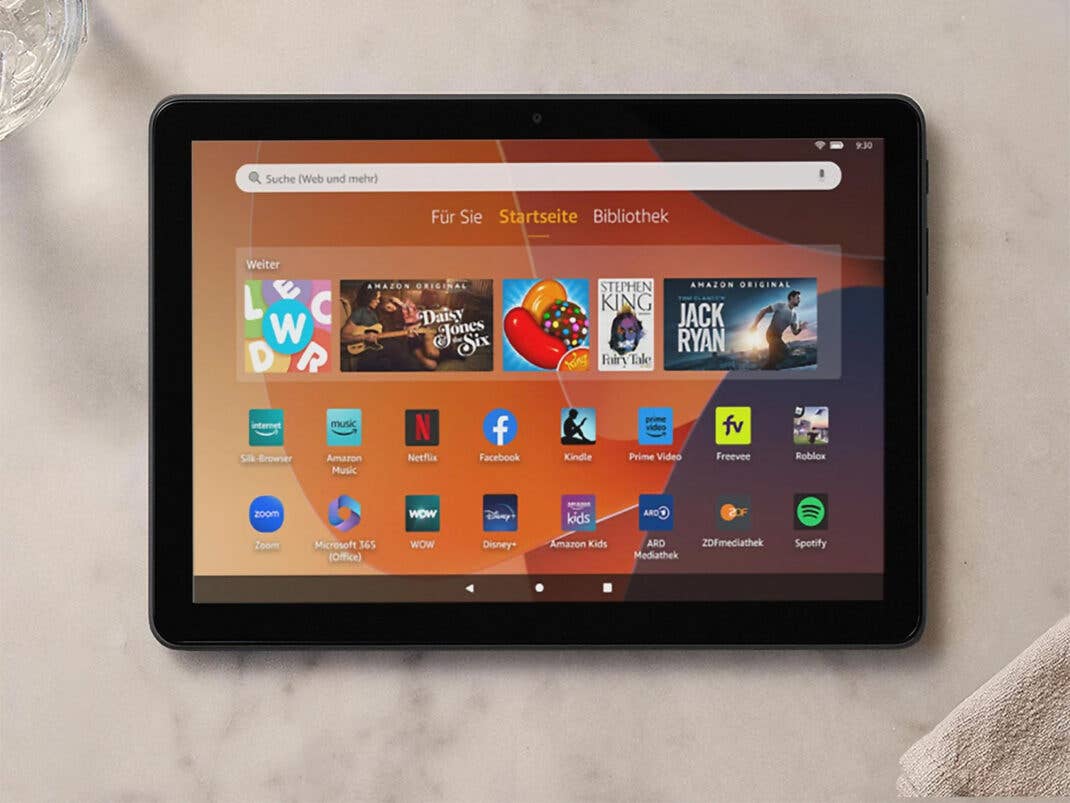

MediaMarkt verscherbelt Marken-Tablet für 88 Euro

MediaMarkt haut zum Jahresende noch einmal richtig auf den Putz und präsentiert gleichzeitig einige Kracher-Deals. Mit dabei ist auch ein Tablet eines bekannten Versandriesen, das Ihr jetzt für 88 Euro abgreifen könnt. Wir haben uns das Angebot näher angesehen.

Das Android-Tablet bietet ein 10,1 Zoll großes Display, löst Bilder mit 1.920 x 1.200 Pixel auf und kann auf einen Octa-Core-Prozessor mit 3 GB RAM zurückgreifen. Die Rede ist vom Amazon Fire HD 10, das 2023 erschien. MediaMarkt haut das Gerät aktuell aus dem Lager und verlangt nur noch 88 Euro dafür – sogar weniger, als Amazon selbst.

Amazon-Tablet im Angebot: Darum lohnt es sich für Euch

Es handelt sich hierbei um die Variante mit 64 GB internem Speicher, die der Versandriese derzeit nicht auf Lager hat. MediaMarkt gibt es zwar nicht an, allerdings müsst Ihr hier mit Werbung vorliebnehmen. Diese ist jedoch nicht störender als beim Zocken auf dem Smartphone. Dafür bekommt Ihr ein irre günstiges Android-Tablet, dass sich hervorragend als Smart-Home-Zentrale oder Multimedia-Gerät eignet. Serien könnt Ihr in Full-HD genießen, während Ihr beim Surfen im Netz flüssige Bildinhalte geboten bekommt. Auch einige Games laufen bei entsprechenden Einstellungen. Selbst ein 3,5-mm-Klinkenstecker-Anschluss und Bluetooth 5.3 sind mit an Bord.

Das Tablet ist natürlich kein High-End-Gerät. Zu diesem Preis wäre das auch etwas zu viel des Guten. Dennoch erhaltet Ihr ein solides Einsteiger-Modell, das vor allem für Reisen bestens ausgestattet ist. Die UVP liegt bei 194,99 Euro und wird von MediaMarkt gerade um 54 Prozent reduziert. Dadurch zahlt Ihr nur noch 88 Euro für das Amazon Fire HD 10. Versandkosten müsst Ihr ebenfalls keine zahlen. Der nächstbeste Preis für die hier angebotene Version liegt zudem bei 174,99 Euro, während das Gerät bisher nie günstiger erhältlich war. Als nachträgliches Weihnachtsgeschenk dürfte das Fire HD 10 also eine wirklich gute Figur machen.

Top-Deals zum Jahresende bei MediaMarkt

Neben dem Tablet tummeln sich noch deutlich mehr Angebote bei MediaMarkt. Egal, ob Ihr auf der Suche nach Gaming-, Smartphone- oder Saugroboter-Angeboten seid – jetzt legt der Elektrofachhändler noch einmal richtig los. Schaut über den nachfolgenden Link also unbedingt in die Aktionsübersicht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Amazon Fire HD 10 zu diesem Preis interessant für Euch? Lasst es uns wissen!

We mark partner links with this symbol. If you click on one of these links or buttons–or make a purchase through them–we may receive a small commission from the retailer. This doesn’t affect the price you pay, but it helps us keep nextpit free for everyone. Thanks for your support! Prices are based on the date of publication of this article and may be subject to change.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenAus Softwarefehlern lernen – Teil 3: Eine Marssonde gerät außer Kontrolle

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Top 10: Die beste kabellose Überwachungskamera im Test

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenSK Rapid Wien erneuert visuelle Identität

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenNeue PC-Spiele im November 2025: „Anno 117: Pax Romana“

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenDonnerstag: Deutsches Flugtaxi-Start-up am Ende, KI-Rechenzentren mit ARM-Chips

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenArndt Benedikt rebranded GreatVita › PAGE online