Apps & Mobile Entwicklung

Ab Dezember fahren deutsche Busse und Pkws fahrerlos

Schon bald werden immer mehr Busse, Pkws und Lkws in Deutschland ohne sichtbaren Fahrer unterwegs sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass es sich dabei um echte autonome Fahrzeuge handelt. Das Bundesverkehrsministerium verfolgt zunächst einen anderen Ansatz – den der Fernsteuerung.

Während selbstfahrende Autos vielerorts längst zum Stadtbild gehören – zum Beispiel in San Francisco, wo Taxis der Automatisierungsstufe 4 im Pilotbetrieb unterwegs sind –, wird in Deutschland ein anderes Konzept Realität. Ab dem 1. Dezember 2025 könnten in vielen Ortschaften Fahrzeuge unterwegs sein, die ganz ohne Fahrer auskommen. Zumindest auf den ersten Blick. Denn die neuen Fahrzeuge sind nicht vollständig autonom unterwegs, sondern werden ferngesteuert.

Verkehrsministerium gibt grünes Licht

Das Bundesministerium für Verkehr (BMV) stellte am Dienstag seine neue Straßenverkehr-Fernlenk-Verordnung (StVFernLV) vor. Damit wird erstmals ein rechtlicher Rahmen geschaffen, der den Betrieb von ferngesteuerten Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr ausdrücklich gestattet. Diese Fahrzeuge werden nicht vor Ort gesteuert, sondern aus der Ferne – von Operatoren. Im Inneren befindet sich also niemand, außer gegebenenfalls Passagieren.

„In einer fünfjährigen Erprobungsphase ermöglichen wir Innovation, ohne Sicherheit und Verantwortung aus dem Blick zu verlieren“, erklärt Christian Hirte vom Bundesministerium für Verkehr. Die Verordnung ermögliche neue Mobilitätskonzepte und lege den Grundstein für eine dauerhafte gesetzliche Regelung. Dabei könnte das neue Konzept zahlreiche Vorteile mit sich bringen.

Geplant ist, dass ferngesteuerte Fahrzeuge auch als Ergänzung zu autonomen Systemen genutzt werden. In schwierigen Verkehrssituationen könnten geschulte Personen dann die Kontrolle übernehmen. Zudem eröffnet Fernsteuerung Potenzial im Carsharing-Bereich – etwa wenn ein Fahrzeug aus der Ferne zum nächsten Nutzer gelenkt wird. Ebenso ist ein Einsatz im öffentlichen Personenverkehr denkbar; hier als Taxi oder Bus. Auch Lieferdienste, Logistikunternehmen und der Güterverkehr sollen profitieren. Ziel: effizientere Abläufe.

Klare Regeln und strenge Vorgaben

Fahrzeuge, die per Fernsteuerung betrieben werden, dürfen ausschließlich in eigens genehmigten Zonen unterwegs sein. Dabei kann es sich sowohl um abgeschlossene Werksareale als auch um Bereiche im öffentlichen Raum handeln. Eine Nutzung ist zudem nur erlaubt, wenn sowohl das jeweilige Fahrzeug als auch der Einsatzort vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) genehmigt wurden.

Auch wenn die Verordnung offiziell erst ab dem 1. Dezember 2025 greift, sind erste Tests bereits gestartet. Laut Angaben von Auto Motor Sport wird in Bonn etwa ein elektrisch betriebener, ferngesteuerter Shuttle der Firma MIRA in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom erprobt. In Hamburg wiederum testet das Start-up Vay ein Carsharing-Modell, bei dem die Autos remote gesteuert zum Kunden gebracht werden. Die neue Verordnung soll solchen Projekten einen verlässlichen rechtlichen Rahmen geben – zunächst befristet bis Ende 2030.

Apps & Mobile Entwicklung

The Outer Worlds 2 unter Linux im Test

Wie gut läuft The Outer Worlds 2 (Windows-Benchmarks) unter Linux, wo es doch nicht einmal offiziell zum Steam Deck kompatibel ist? ComputerBase hat mit AMD Radeon RX, Nvidia GeForce RTX und Intel Arc nachgemessen und auch DLSS, FSR und XeSS getestet. Fazit: AMD hui, Nvidia pfui – und Intel irgendwo dazwischen.

Testsystem und Testmethodik

Beim Testsystem handelt es sich um ein- und dieselbe Plattform mit AMD Ryzen 7 7700X. Dieser ist auf einem MSI B650 Gaming Plus WiFi samt 32 GB DDR5-6000 installiert. Getestet wird offen auf einem Benchtable. Als Grafikkarten kommen von AMD eine Radeon RX 9070, von Nvidia eine GeForce RTX 5070 und von Intel eine Arc B580 zum Einsatz. Die Bildausgabe erfolgt in Full HD. Das Spiel liegt für alle Tests auf einer SSD vom Typ Corsair MP600 Core XT 2 TB.

- AMD Radeon RX 9070 16 GB

- Nvidia GeForce RTX 5070 12 GB

- Intel Arc B580 12 GB

Für Linux kommt CachyOS im aktuellen Patch-Stand mit Kernel 6.17.5, Mesa 25.2.5 und Nvidia 580.95.05 zum Einsatz. Als Desktop dient KDE Plasma 6.5.0 mit Wayland. Auch Windows 11 verfügt über alle Updates und die Treiber-Versionen Adrenalin 25.10.1, GeForce 581.57 und Arc 8135. Proton liegt als CachyOS-Version vom 17.10. vor, sie erlaubt FSR 4 unter Linux, das es dort offiziell noch nicht gibt.

Testergebnisse

Die Benchmarks finden abweichend vom regulären Windows-Test von The Outer Worlds 2 statt. Alle Benchmarks wurden neu erstellt. Wichtig ist dabei anzumerken, dass die Sequenz in diesem Test fordernder ist als im Windows-Test und auch deshalb das Ergebnis nicht 1:1 übertragen werden kann.

Die 20-sekündige Testsequenz in „Paradise Island“ wird für GeForce- und Radeon-Karten mit Upsampling „Ausgeglichen“ durchgeführt. Die im Gegensatz zum großen Windows-Test angepasste Einstellung ist der geringeren Monitor-Auflösung geschuldet. DLSS 4 und FSR 4 laufen beide nativ unter Linux; OptiScaler wird hier nicht benötigt. Die Intel-Grafikkarte setzt auf XeSS „Ultra-Quality“. Ansonsten sind die restlichen Einstellungen gleich. Das Preset ist Sehr-Hoch und Raytracing wird abwechselnd mit aktiviertem Hardware-Lumen und ohne getestet.

Benchmarks mit AMD Radeon RX 9070

Aktuelle Radeon-RX-Grafikkarten mit RDNA 4 können sich im Linux-Test zu The Outer Worlds 2 hervortun. Nicht nur funktioniert FSR 4 mit CachyOS auf Anhieb, auch läuft der Unreal-Engine-Titel auf dem verwendeten System minimal besser unter Linux als unter Windows.

Die richtige Überraschung aber kommt erst beim Einsatz von Hardware-Raytracing. Hier gelingt es Linux sogar schneller zu sein als unter Windows – in der Regel ist Raytracing die Achillesferse von AMD unter Linux.

Der Grund hierfür liegt vermutlich in den hohen Anforderungen des Spiels an die CPU. Leider stand kein anderer Prozessor zur Verfügung, um diese These zu bestätigen. Dass The Outer Worlds 2 allerdings sehr CPU-lastig ist, ist gemeinhin bekannt. Erklären würde es das Ergebnis allemal, da Spiele unter Linux in CPU-kritischen Szenarien aufgrund des geringeren Overheads besser abschneiden.

Benchmarks mit Nvidia RTX 5070

Nvidias GeForce enttäuscht in The Outer Worlds 2 unter Linux. Konkret stehen technische Probleme im Weg. Diese können am verwendeten Proton liegen oder dem Nvidia-Treiber. So oder so verweigert The Outer Worlds 2 den Dienst, wenn DLSS aktiviert wird. Das gilt sowohl für CachyOS-Proton als auch die reguläre Proton-Experimental-Version.

Die Probleme zeigen sich durch ein Einfrieren des Spiels. Nur im Raytracing-Test gelang es drei Durchläufe zu absolvieren. Interessanterweise ist die Performance hier ähnlich wie unter Windows. Die üblichen 20 bis 40 Prozent Leistungsverlust wie sonst bei Nvidia unter Linux tauchen nicht auf.

Allerdings lässt sich nicht verifizieren, ob das Spiel auch alle Optionen so übernimmt, wie sie im Menü eingestellt sind. Bei den Benchmarks ohne Raytracing war keine Protokollierung der Bildrate möglich, allerdings bewegten sich die FPS im Bereich der 60. Kurzum: Zum aktuellen Stand läuft The Outer Worlds 2 unter Linux nicht richtig mit Nvidia. Zukünftige Patches könnten das ändern.

Benchmarks mit Intel Arc B580

The Outer Worlds 2 funktioniert auch mit Intels Battlemage-Grafikkarten. Der Performanceverlust ist zwar stellenweise deutlich, aber spielbar ist der Titel allemal. 29 Prozent weniger Leistung muss man als Linux-Spieler in Kauf nehmen. Damit landet das Spiel mit den Einstellungen im semi-flüssigen 30-FPS-Bereich. Da die Frametimes stabil sind, steht einer Spielesitzung mit Intel nichts im Weg, lediglich die Grafikregler müssen angepasst werden.

Technisch ist Outer Worlds 2 auch mit Hardware-Raytracing auf Intels-Grafikkarten lauffähig. Allerdings landen dann in etwa 6 FPS auf dem Bildschirm, was mehr einer Diashow gleicht. Die Option muss zum Spielen daher unbedingt deaktiviert bleiben.

Fazit

Linux-Spieler mit moderner AMD-Grafikkarte werden auch mit der Windows-Version von The Outer Worlds 2 glücklich. Nicht nur funktioniert FSR 4 direkt ab Werk, auch kann sich die Performance mehr als sehen lassen. Ohne Raytracing sind Windows und Linux hier gleichauf. Wer mit Raytracing spielt, erhält sogar mit Linux mehr FPS – ein Novum, weil die Raytracing-Implementierung von AMD-Karten unter Linux oft weit hinterherhinkt, auch wenn es in diesem Fall wohl auf die verwendete CPU zurückzuführen ist.

Generell ist The Outer Worlds 2 ein Titel für Open-Source-Gamer, denn auch Intel-Spieler können direkt ab Release mit relativ guter Performance spielen. Zwar liegt die Leistung hinter der unter Windows, doch dafür, dass Intel oft Probleme unter Linux hat, funktioniert es gut.

Lediglich die Raytracing-Performance lässt zu wünschen übrig.

Davon kann bei Nvidia keine Rede sein: Beim Einsatz von DLSS friert das Spiel ein. Das mag aktuell ein Treiber- respektive Proton-Bug sein, doch zeigt es erneut, dass AMD unter Linux die aktuell bessere Wahl ist.

Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

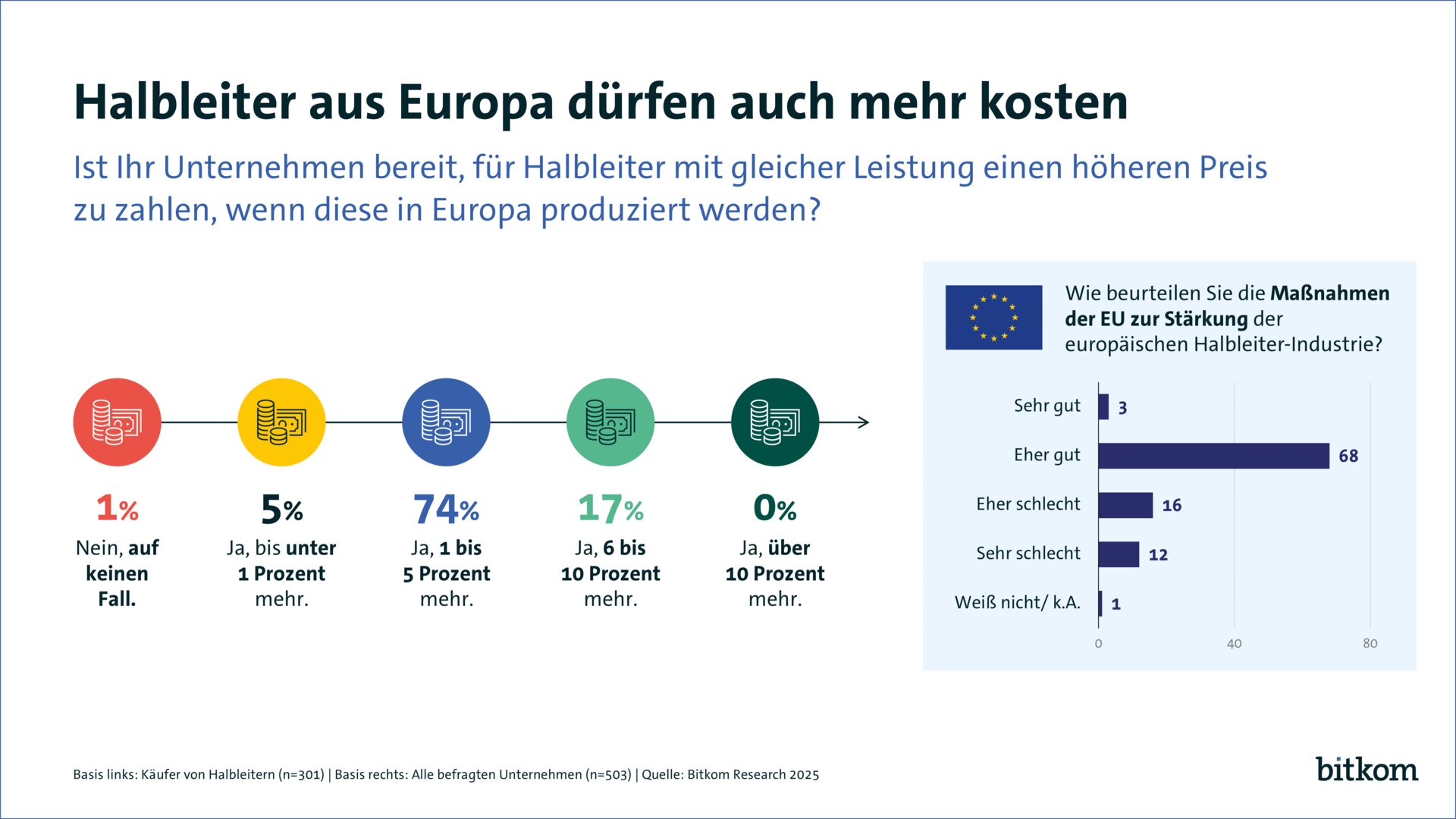

Umfrage bei Unternehmen: Halbleiter „Made in Europe“ dürfen kaum mehr kosten

Europäische Unternehmen sind in vielen Bereichen von ausländischen Halbleiterfertigern abhängig und müssen sich auf die Verfügbarkeit dieser verlassen können. Eine Mehrheit der vom Bitkom befragten Unternehmen würde auch europäische Halbleiter kaufen, sofern diese maximal 5 Prozent teurer sind als die aktuellen Bezugsquellen.

Der Bitkom hat Unternehmen in Deutschland befragt, ob diese bereit dazu wären, für Halbleiter mit gleicher Leistung einen höheren Preis zu bezahlen, wenn diese in Europa produziert werden. Befragt wurden 503 Unternehmen aus verarbeitendem Gewerbe und ITK-Dienstleistungen ab 20 Beschäftigten in Deutschland, darunter 457 Unternehmen, die Halbleiter verwenden. Die Befragung fand telefonisch von KW 30 bis KW 36 statt.

96 Prozent würden etwas mehr zahlen

Der repräsentativen Umfrage zufolge würden knapp 8 von 10 Unternehmen (74 Prozent) bis zu 5 Prozent mehr für in Europa produzierte Halbleiter ausgeben, sofern die Leistung nicht schlechter als die ihrer ausländischen Konkurrenz ausfällt. Noch 17 Prozent der Unternehmen gaben an, für europäische Halbleiter mit gleicher Leistung sogar bis zu 10 Prozent mehr auszugeben. Kein einziges Unternehmen zeigte sich hingegen bereit dazu, einen Aufschlag von mehr als 10 Prozent zu zahlen. 5 Prozent der Firmen gaben an, dass in Europa produzierte Halbleiter maximal 1 Prozent teurer ausfallen dürfen. Nur 1 Prozent verneinte vollständig, dass europäische Halbleiter mehr kosten dürfen.

Somit zeigten sich insgesamt 96 Prozent der befragte Unternehmen bereit dazu, einen kleineren bis mittleren Aufpreis gegenüber Halbleitern außerhalb der EU zu zahlen.

Thema kochte mit Nexperia wieder hoch

Zuletzt kochte das Thema rund um den Halbleiterhersteller Nexperia hoch. Die Befragung erfolgte aber noch vor den aktuellen Lieferengpässen. Nexperia gehörte zu NXP in den Niederlanden und wurde 2017 nach China verkauft. Jüngst übernahm die niederländische Regierung die Kontrolle, nachdem die stetig wachsende Nähe zu China zum Problem wurde und nicht mehr gewährleistet werden konnte, dass wichtige Produkte auch den europäischen Bürgern zur Verfügung stehen. Die von China als Reaktion darauf verhängten Exportkontrollen machten deutlich, wie abhängig zum Beispiel Autohersteller von einzelnen ausländischen Halbleiterunternehmen sind.

Maßnahmen der EU werden zum Großteil begrüßt

Befragt wurden die Unternehmen auch dazu, wie sie die Maßnahmen der EU zur Stärkung der europäischen Halbleiter-Industrie beurteilen. 68 Prozent gaben an, dass die EU einen „eher guten“ Job mache. 3 Prozent der Firmen vergaben ein „sehr gut“. Als „eher schlecht“ bewerteten 16 Prozent der befragten Unternehmen die Maßnahmen, 12 Prozent sogar „sehr schlecht“. 1 Prozent der Befragten stimmte mit „Weiß nicht/k.A.“ ab.

Apps & Mobile Entwicklung

AI-Infrastruktur: Microsoft hat Chips auf Halde, weil es an Strom mangelt

Der Wettlauf beim Aufbau der AI-Infrastruktur betrifft nicht nur Chips und Gelder, sondern auch die Stromversorgung. Microsoft-CEO Satya Nadella erklärt jetzt in einem Podcast, der Konzern habe bereits Chips vorrätig, die man derzeit nicht in Betrieb nehmen könnte.

Die Aussagen von Nadella stammen aus einem Gespräch im Bg2 Pod, bei dem auch OpenAI-Chef Sam Altman teilnahm. Von den Zitaten berichtet Tom’s Hardware.

Vorausgegangen war ein Verweis auf Aussagen von Nvidia-Chef Jensen Huang, der vor kurzem erklärte, dass es in den kommenden zwei bis drei Jahren kein Überangebot von Rechenzentren-Leistung geben werde. In diesem Kontext erklärte nun Nadella: „Das größte Problem, das wir derzeit haben, ist nicht ein Überangebot an Rechenleistung, sondern Energieversorgung.“

Die Herausforderung sei nun, die Energieversorgung für Rechenzentren rechtzeitig zu gewährleisten. „Wenn man das nicht schafft, hat man möglicherweise eine Menge Chips auf Lager, die man nicht anschließen kann.“ Und genau das sei derzeit sein Problem. Nicht die Chipversorgung bremse derzeit den Ausbau, vielmehr habe er „keine ‚warm shells‘ zum Anschließen“, so Nadella.

Mit „warm shells“ sind ausgebaute und betriebsbereite Rechenzentren-Gebäude gemeint, die im Prinzip nur noch mit den Servern samt den Chips ausgestattet werden müssen.

OpenAIs Milliarden-Abkommen hängen an der Energieversorgung

Die Herausforderungen rund um die Energieversorgung beim Ausbau der AI-Infrastruktur verschärfen sich damit weiter. Schon jetzt sind die Kapazitäten in Regionen mit vielen Rechenzentren am Limit. Das gilt etwa für den Norden von Virginia oder das Umland von Memphis, Tennessee, in dem xAIs KI-Supercomputer Colossus steht und immer weiter ausgebaut wird. Und in den USA als Ganzes steigen mittlerweile die Strompreise für sämtliche Haushalte aufgrund der enormen Energienachfrage.

Wie OpenAIs Ausbaupläne von der Energiefrage beeinflusst werden, analysierte die Financial Times bereits in dem Bericht, die Abkommen mit Unternehmen wie AMD, Nvidia, Oracle und Broadcom beschrieb, die sich mittlerweile auf mehr als 1 Billion US-Dollar belaufen. Eine der zentralen Punkte ist: Die Deals mit den Chiplieferanten Nvidia und AMD sind gestaffelt. OpenAI muss diese erst abnehmen, wenn die Rechenzentren-Kapazitäten vorhanden sind.

The company’s deals with AMD and Nvidia are staggered so OpenAI will pay as new capacity is developed. But 20GW of capacity would require power roughly equivalent to that provided by 20 nuclear reactors, and analysts have questioned whether it is realistic for that demand to be met by a single company.

Auszug aus dem Bericht der Financial Times

Die Gesamtkapazität der Verträge beläuft sich aber auf Kapazitäten, die mehr als 26 Gigawatt umfassen. Um diesen Bedarf zu versorgen, sind enorme Investitionen nötig. Big-Tech-Konzerne wollen zwar unter anderem auf Atomkraft setzen, insbesondere die Neubaupläne stecken noch in frühen Entwicklungsphasen.

OpenAI setzt daher auf die US-Regierung. Diese solle sich dafür einsetzen, dass in den USA pro Jahr 100 Gigawatt an neuen Kapazitäten entstehen, erklärte das Unternehmen Ende Oktober. „Elektronen sind das neue Öl“, lautete eine der Kernbotschaften.

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online