Datenschutz & Sicherheit

Datenschutzfreundliche Perioden-Apps: Zyklus-Tracking ohne Tracking

In welchem Rhythmus man menstruiert, unterscheidet sich von Person zu Person. Das manuell immer wieder nachzuzählen und im Blick zu behalten, kann sehr nervig sein. Um so praktischer, dass es mittlerweile viele Apps gibt, die einem helfen den eigenen Zyklus, das heißt zum Beispiel die Menstruation, den Eisprung und die fruchtbare Phase, zu tracken. Allerdings setzten viele der bekannteren Zyklus-Apps nicht so stark auf Privatsphäre.

Mehrere Untersuchungen, zum Beispiel von Privacy International oder der Mozilla Foundation, konnten nachweisen, dass diese Apps persönliche Daten speichern und an Werbetreibende und Datenhändler verkaufen. Momentan läuft ein Gerichtsprozess gegen die bekannteste App Flo in den USA, weil deren Betreiber von 2016 bis 2019 Nutzer*innendaten an Google und Meta weitergegeben haben sollen.

Daten zu Schwangerschaft sind besonders wertvoll

Der Zugriff auf intime Gesundheitsdaten ist für viele kommerzielle Zyklus-Tracking-Apps die Grundlage ihres Geschäftsmodells. Viele dieser Apps fragen auch deutlich mehr Parameter ab als nur solche zum Zyklus, zum Beispiel genutzte Verhütungsmittel, Alkoholkonsum oder Feiergewohnheiten.

Daten über den Zyklus, besonders über eine bestehende Schwangerschaft, werden von der Branche als wertvoller eingestuft als andere. Es gibt einige Studien, die Korrelationen zwischen Schwangerschaftshormonen und dem Kaufverhalten untersuchen und Zusammenhänge zu einer Art Nestbautrieb aufstellen. Die Marketingbranche würde seit der Mitte des 20. Jahrhunderts werdende Eltern als immer lukrativeren Markt einstufen und mit Werbung anvisieren, so Lara Freidenfelds in ihrem Buch zum Mythos der perfekten Schwangerschaft.

Außerdem warnt Privacy International vor der Gefahr von Zyklus-Apps in einer „post-Roe-Welt“. Nachdem Abtreibungsrechte in den Vereinigten Staaten gekippt wurden, gäbe es Grund zur Sorge, dass Daten von Zyklus-Apps als Beweise in der Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen genutzt werden könnten.

Deswegen ist es um so wichtiger, seine Daten vor der Weitergabe zu schützen. Dazu gibt es einige Zyklus-Apps, die großen Wert auf die Privatsphäre der Nutzer*innen legen. Diese stellen wir hier vor:

Wir sind ein spendenfinanziertes Medium

Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.

Drip

Drip ist eine Open-Source-App von feministischen Coder*innen aus Berlin. Das bedeutet, dass der Quellcode der App für alle zugänglich und einsehbar ist.

- Welche Features bietet Drip?

Mit der App lassen sich die einzelnen Phasen des Zyklus verfolgen und tägliche Symptome eintragen. Zusätzlich ermöglicht Drip das Tracken des Zyklus mit der sympto-thermalen Methode. Dabei wird zum Beispiel die fruchtbare Phase nicht allein über das Abzählen der Tage bestimmt, sondern auch Werte wie die Körpertemperatur fließen in die Berechnungen ein. Nicht alle Zyklus-Apps haben diese Funktion.

Drip erstellt Vorhersagen für die nächste Menstruation und zeigt Diagramme für eine zyklusübergreifende Übersicht. Dabei sind die Rechenmethoden transparent einsehbar. Man kann Benachrichtigungen einstellen und den Zugriff auf die App mit einem eigenen Passwort schützen. - Welche Rolle hat Privatsphäre?

Drip ist eine besonders tracking-arme App. In ihrer Datenschutzerklärung heißt es: „Drip respektiert und feiert deine Privatsphäre“. Es würden keine Nutzungsdaten oder persönliche Daten gesammelt werden und es gäbe keine Werbung. Die App speichere alle Daten lokal auf dem Handy. Keine anderen Apps sollen auf diese Daten zugreifen können. Mit Ausnahme der Benachrichtigen nutzt Drip keine anderen Handyfunktionen. Eine Anmeldung in der App mit der E-Mail-Adresse sei auch nicht nötig. Für mehr Transparenz kann man den Code der App einsehen.

Eine der Entwicklerinnen von Drip berichtete 2022 auf netzpolitik.org bereits von der App. Die Coder*innen würden keine kommerziellen Interessen verfolgen, sondern auf „Transparenz und Teilhabe“ setzen. - Wie funktioniert der Umstieg auf Drip?

Drip bietet eine detaillierte Anleitung zum Umstieg auf ihre App. Weil viele Apps unterschiedliche Formate nutzen, ihre Daten zu speichern, ist es meist schwierig, die Daten zu exportieren. Drip empfiehlt, sie manuell zu überschreiben. Dafür stellen die Macher*innen eine Dateivorlage zur Verfügung, in die man die relevanten Daten eintragen kann, etwa zum Eisprung oder der Periode. Das kann eine Weile dauern. Die ausgefüllte Datei kann man anschließend über die Einstellungen in die App importieren.

Für den Umstieg von den weit verbreiteten Apps Flo und Clue empfiehlt Drip sogenannte „Converter“, die andere Menschen programmiert haben und über Plattformen wie GitHub zur Verfügung stellen. Damit werden die Daten aus den alten Apps so umgestellt, dass sie für Drip lesbar sind.

Drip ist verfügbar im Google PlayStore, im App Store und bei F-Droid.

Euki

Euki ist eine App der Women help Women Foundation, die sich als internationale gemeinnützige Organisation für reproduktive Rechte und den Zugang zu sicheren Abreibungen einsetzt.

- Welche Features bietet Euki?

In der App können Nutzer*innen ihre Symptome eintragen. Es werden Vorhersagen für die nächste Menstruation gemacht. Dazu errechnet Euki den Durchschnitt einiger Werte wie der Zykluslänge oder der Menstruationslänge. Außerdem kann man in der Kalenderfunktion Termine eintragen sowie Erinnerungen einstellen, wann man Medikamente nehmen muss. Die Körpertemperatur könne noch nicht mit Euki getrackt werden, so Euki in seinen FAQs.

Dafür bietet Euki weitere Gesundheitsangebote, wie medizinische Informationen zu Verhütungsmitteln. - Welche Rolle hat Privatsphäre?

Die Analyse der Mozilla Foundation hat die App als sicher eingestuft. Euki selbst verpflichtet sich der Privatsphäre. Auf der Website heißt es: „Wir glauben Privatsphäre ist ein Grundrecht, kein kostenpflichtiges Feature.“

Alle Daten, die in der App eingegeben werden, würden lokal auf dem Gerät anstatt in einer Cloud gespeichert. Beim Löschen der App würden auch alle eingegebenen Daten gelöscht, so Euki. Auch Cookies und Nutzeraktivität tracke Euki nicht. In der Datenschutzerklärung heißt es: „Die App sammelt keine persönlich identifizierbaren Informationen oder anonyme Informationen automatisch“.

Eine Anmeldung in der App mit der E-Mail-Adresse sei auch nicht nötig. Für einen zusätzlichen Schutz der Daten lasse sich eine PIN einrichten. Im Falle einer Handydurchsuchung lasse sich die PIN „0000“ eingeben, um in der App falsche Daten anzeigen zu lassen. - Wie funktioniert der Umstieg auf Euki?

Gegenüber netzpolitik.org erklärt Euki, dass es bis jetzt keine automatisierte Möglichkeit gäbe, von anderen Zyklus-Apps auf Euki zu wechseln. Man müsse alles manuell übertragen. Euki arbeite gerade an einer Funktion für den Datenimport.

Euki ist im Google PlayStore und App Store verfügbar.

Periodical

Periodical ist eine quelloffene Zyklus-App von Softwareentwickler Arno Welzel.

- Welche Features bietet Periodical?

Periodical sei für die Bestimmung der fruchtbaren Tage gedacht, so die Beschreibung im Google PlayStore. Dies berechnet die App mit der Knaus-Onigo-Rechenmethode. Wer den Zyklus trackt, um eine Schwangerschaft zu vermeiden, solle lieber Apps nutzen, die mit der basalen Körpertemperatur arbeiten, da dies genauer sei.

Man kann Symptome täglich eintragen, die in einem Listenformat einsehbar sind. Backups können auf eine externe Speicherkarte gespeichert werden. - Welche Rolle hat Privatsphäre?

Nach Angaben im Google PlayStore sammle Periodical keine Nutzer*innendaten und gebe die Daten nicht an Dritte weiter. Für mehr Transparenz kann man den Code der App einsehen. - Wie funktioniert der Umstieg auf Periodical?

Bei einem Wechsel zu Periodical müssen Daten manuell übertragen werden. Auf Anfrage von netzpolitik.org bestätigt Arno Welzel, dass es keine andere Möglichkeit gäbe umzusteigen.

Periodical ist verfügbar im Google PlayStore und bei F-Droid.

Datenschutz & Sicherheit

Die Mehrheit folgt dem Hype nicht

Ich öffne mein Bahn-Ticket. “Dieses Dokument scheint lang zu sein. Spare Zeit und lies eine Zusammenfassung”, empfiehlt mir prompt mein PDF-Reader. Ein Paradebeispiel dafür, wie immer mehr Anwendungen den Nutzer*innen KI-Tools aufdrängen, in den meisten Fällen, ohne dass sich ein Nutzen daraus ergibt.

Weltweit versuchen Regierungen und große IT-Firmen, sich im KI-Wettbewerb zu überbieten. Dabei benötigen die zugrunde liegenden Systeme immer mehr Rechenleistung, für die irgendwo Computer laufen müssen, die Strom und Wasser verbrauchen. Doch während das Thema Rechenzentren längst in der politischen Debatte und bei Fachleuten angekommen ist, wusste man bislang kaum etwas darüber, wie die Bevölkerung diese Entwicklung einschätzt.

Aus diesem Grund hat AlgorithmWatch in mehreren europäischen Ländern eine repräsentative Umfrage zu Rechenzentren und ihren Auswirkungen durchführen lassen. Gemeinsam mit internationalen Partnerorganisationen wie der spanischen Initiative Tu Nube Seca mi Rio, Friends of the Earth Ireland und der europäischen Klimaschutzallianz Beyond Fossil Fuels wurden Menschen in Deutschland, der Schweiz, Spanien, Irland und dem Vereinigen Königreich befragt.

Wunsch nach mehr Transparenz und mehr Regulierung

Die Ergebnisse sind überraschend deutlich: In allen beteiligten Ländern spricht sich jeweils eine große Mehrheit der Befragten für eine stärkere Regulierung und mehr Transparenz von Rechenzentren aus. In einigen Ländern ist die Zustimmung dabei besonders hoch, so zum Beispiel in Spanien und Irland. Dort ist der Wasser- beziehungsweise Stromverbrauch der KI- und Cloud-Fabriken schon länger Gegenstand öffentlicher Diskussionen und Proteste. Denn sowohl im grünen Irland als auch im trockenen Spanien wirken sich die Rechenzentren bereits spürbar auf Energiepreise und Wasserverfügbarkeit aus. In Spanien befürchten knapp 90 Prozent der Befragten, dass der Wasserverbrauch der Einrichtungen ihre eigene Versorgung beeinträchtigen könnten.

Auch beim Blick auf die Gesamtergebnisse sprechen die Zahlen eine eindeutige Sprache: Drei Viertel der Befragten aller Länder sorgen sich, dass der Wasserverbrauch die umliegenden Ökosysteme beeinträchtigen könnte. Fast genauso viele befürchten Auswirkungen auf den eigenen Wasserverbrauch und immerhin nahezu zwei Drittel denken, dass der Energieverbrauch von Rechenzentren bereits heute einen relevanten Anteil des Stromverbrauchs in den jeweiligen Ländern ausmacht.

Groß ist aber nicht nur der Anteil derer, die sich Sorgen machen, sondern auch die Unterstützung für politische Forderungen, die Betreiber stärker in die Verantwortung nehmen. Mehr als sieben von zehn Befragten wollen, dass der Bau neuer Rechenzentren nur dann erlaubt ist, wenn der zusätzliche Strombedarf durch zusätzliche Kapazitäten an erneuerbaren Energien gedeckt wird. Ebenso viele wollen klare Kriterien, nach denen Energie verteilt wird – wobei die Befragten Rechenzentren und KI-Modelle konsequent als unwichtig bewerten.

Bei der Verteilung der Energie sollten gemäß der Umfrage vor allem die Sektoren priorisiert werden, die erneuerbare Energien zur Umstellung auf eine klimafreundliche Produktion benötigen. Rechenzentren gehören nicht dazu – ihr Stromverbrauch entsteht ja gerade zusätzlich. Häufig werden diese aktuell direkt mit Strom aus fossilen Brennstoffen betrieben. Vielerorts werden sogar Gaskraftwerke neu errichtet, um den Bedarf zu decken. Aber selbst wenn neue Rechenzentren mit erneuerbaren Energien betrieben werden, wie es in Deutschland ab 2027 für größere Einrichtungen vorgeschrieben ist, fehlt ohne weiteren Ausbau diese Energie dann in anderen Sektoren und verlangsamt dort die Dekarbonisierung. Ob direkt oder indirekt: Der Strombedarf für Rechenzentren und KI-Anwendungen gefährdet die Klimaziele.

Wir sind ein spendenfinanziertes Medium

Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.

Verbräuche steigen an, verlässliche Zahlen fehlen

Der Blick auf die Zahlen zeigt: Die in der Umfrage deutlich werdenden Sorgen sind mehr als berechtigt. In Irland verbrauchen Rechenzentren mittlerweile 22 Prozent des gesamten Stroms und tragen erheblich zu den teils enormen Strompreissteigerungen bei. Auch in Deutschland entfallen aktuell mehr als vier Prozent des gesamten Stromverbrauchs auf Rechenzentren. Schätzungen zufolge sind es in Frankfurt am Main bereits jetzt 40 Prozent des Stromverbrauchs, in Dublin sogar 80 Prozent. In der gesamten EU sind es mehr als drei Prozent – Tendenz stark steigend.

Hinzu kommt das für die Kühlung benötigte Wasser: In Spanien werden die größten KI-Fabriken ausgerechnet in den trockensten Regionen gebaut. Auch in Deutschland könnte laut einer Studie der Gesellschaft für Informatik der Wasserverbrauch von Rechenzentren zu Problemen führen – beispielsweise im Rhein-Main-Gebiet und in Brandenburg.

Während die Politik und Betreiberunternehmen offensiv für einen starken Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur werben, mehren sich die Proteste der lokalen Bevölkerung. In Deutschland konzentrieren sich diese bislang vor allem auf Frankfurt und Umgebung. In Irland oder Spanien, wo bereits länger protestiert wird, sind die Bürgerinitiativen weiter verbreitet und dauerhafter organisiert, beispielsweise in der Initiative Tu Nube Seca Mi Rio – “Deine Cloud trocknet meinen Fluss aus”.

Vielerorts ist die mangelnde Transparenz ein großes Problem. Selbst offizielle Stellen müssen größtenteils auf Schätzungen zurückgreifen, wie viel Wasser und Strom die Rechenzentren tatsächlich verbrauchen. Sind valide Daten vorhanden, bleiben diese meist geheim. Zwar sollen Betreiber größerer Rechenzentren die Verbräuche mittlerweile an nationale Stellen wie dem deutschen Energieeffizienzregister für Rechenzentren und die EU melden – aber auch diese Daten werden nur aggregiert veröffentlicht. Hinzu kommt der Unwillen der Betreiber, diese Informationen bereitzustellen. Ein aktueller Bericht der Europäischen Kommission schätzt für das Jahr 2024, dass nur gut ein Drittel aller Rechenzentren in der gesamten EU dies tun. Selbst die Gesamtzahl aller Rechenzentren kann sie dabei nur mutmaßen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Deutschland

In der Bundesrepublik wird der Strom- und Wasserverbrauch von Rechenzentren erst in der jüngsten Zeit stärker thematisiert. Hier liegt der Anteil der Menschen, die sich Sorgen machen, noch etwas niedriger als in anderen europäischen Ländern. Die Betonung liegt hier auf dem „noch“, denn auch in Deutschland nimmt die Zahl der Rechenzentren stark zu – und soll nach dem Willen der Bundesregierung noch stärker wachsen.

Wie drastisch die Entwicklungen sind, zeigen beispielsweise die Zahlen der Bundesnetzagentur. Diese hatte erst vor kurzem die Schätzungen bezüglich des zukünftigen Stromverbrauchs stark nach oben korrigiert: Die im April 2025 veröffentlichten Szenarien gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2037 Rechenzentren 78 bis 116 Terawattstunde (TWh) Strom verbrauchen – doppelt bis viermal so viel, wie es die ursprünglichen Abfragen ergeben hatten. Zur Einordnung: Der gesamte Bruttostromverbrauch lag in Deutschland im Jahr 2023 bei gut 550 TWh.

Da die Bundesnetzagentur nur die Rechenzentren berücksichtigt, die sich aktuell in der Planung befinden, könnten die tatsächlichen Zahlen sogar noch weiter ansteigen. Damit würde der Gesamtbedarf der Rechenzentren 2037 nicht nur bis zu 10 Prozent des deutschen Stromverbrauchs betragen. Der Zuwachs an Rechenzentren sorgt vor allem dafür, dass große Mengen Strom zusätzlich bereitgestellt werden müssen, dass fossile Kraftwerke länger laufen und dass wahrscheinlich auch die Strompreise steigen.

Angesichts dieser Zahlen überraschen die Umfrageergebnisse in Deutschland nicht: Auch hier unterstützen zwei Drittel der Befragten die Auflage, dass Rechenzentren nur gebaut werden dürfen, wenn dafür entsprechend auch weitere Kapazitäten erneuerbarer Energien geschaffen werden. Mehr als drei Viertel der Befragten fordern, dass Betreiber von Rechenzentren ihren Energieverbrauch (76 Prozent), ihre Energiequellen (77 Prozent) und ihre Umweltauswirkungen (81 Prozent) offenlegen.

Die Umfrageergebnisse offenbaren damit auch eine Kluft zwischen der Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung und dem Kurs der Bundesregierung. Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hatte erst Ende September gegenüber der Süddeutschen Zeitung angegeben, dass es für ihn “erst einmal primär um das Rechnen” gehe und Nachhaltigkeit demgegenüber nachrangig sei. Die Mehrheit der Befragten sieht das offensichtlich anders.

Und noch eines wird deutlich: Es reicht nicht aus, nur etwas an der Effizienz zu schrauben oder die Nutzung der Abwärme zu optimieren. Angesichts der Größe des erwarteten Wachstums muss es auch darum gehen, den Verbrauch von Rechenzentren absolut zu begrenzen – und dort, wo er unvermeidbar ist, durch zusätzliche erneuerbare Energien zu decken.

KI-Hype begrenzen – Rechenzentren nachhaltig gestalten

Rechenzentren sind zweifelsfrei wichtige Infrastrukturen und werden in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Umso wichtiger ist es, diese Infrastruktur nachhaltig zu gestalten und die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Dazu gehört auch die Frage: Wie viele solcher Rechenzentren brauchen wir eigentlich? Welche der neuerdings überall eingebauten KI-Anwendungen haben einen gesellschaftlichen Nutzen – und welche nicht?

Wie auch in anderen Bereichen darf sich die Debatte um den nachhaltigen Einsatz von KI nicht in erster Linie auf der Ebene von individuellen Konsum- beziehungsweise Nutzungsentscheidungen abspielen. Es braucht vielmehr eine politische Diskussion und Regulierung.

Aktuell wird einem bei jeder noch so kleinen PDF-Datei eine algorithmische Zusammenfassung aufgedrängt, führt jede Google-Anfrage zum Aufruf von Sprachmodellen und soll auch die staatliche Verwaltung nach dem Willen der Bundesregierung an so vielen Stellen wie möglich KI-Systeme benutzen. Hier bringt es wenig, nur an das Individuum zu appellieren. Stattdessen braucht es politische Entscheidungen, die sowohl bei KI-Systemen als auch bei Rechenzentren die ökologischen Folgen mitdenken. Statt der „KI-Nation“, zu der sich Deutschland laut dem Koalitionsvertrag entwickeln soll, braucht es – wenn man schon von Nation sprechen will – eine „KI-sensible Nation“, die neben dem Nutzen auch die Nebenwirkungen und häufig leeren Versprechungen solcher Anwendungen im Auge behält.

Mein Bahnticket jedenfalls drucke ich mir weder aus, noch lasse ich es mir zusammenfassen. Gar nicht so selten ist der Nicht-Einsatz von KI nämlich ihr bester Einsatz.

Julian Bothe ist als Senior Policy Manager bei der gemeinnützigen NGO AlgorithmWatch verantwortlich für das Thema „KI und Klimaschutz“. An der Schnittstelle von Digital- und Energiepolitik arbeitet er daran, den Ressourcenverbrauch und den Klimaschaden des aktuellen KI-Booms in Grenzen zu halten. Promoviert hat er zur Akzeptanz der Energiewende.

Datenschutz & Sicherheit

Die Woche, in der die Bundesregierung ihre KI-Agenda hyped

Liebe Leser:innen,

Deutschland soll wieder „Innovationsführer“ werden. Das forderte Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwoch auf einer Auftaktveranstaltung zur Hightech Agenda Deutschland. Es ging dort viel um Aufbruch, Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung. Und um sogenannte Künstliche Intelligenz. Bis 2030 sollen zehn Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung „KI-basiert“ erwirtschaftet werden.

All diese Buzzwords lassen mich etwas ratlos zurück. Ein solcher Event-Zirkus soll wohl vor allem Entschlossenheit und Tatkraft demonstrieren. Schaut her, wir krempeln die Ärmel hoch und packens an! Die Tagesschau ist auch vor Ort.

Dieses Mal wirkte das Schauspiel noch bizarrer als sonst. Denn alle Welt warnt derzeit vor einer wachsenden KI-Blase. Ökonom:innen ziehen Vergleiche zum Dotcom-Crash vor 25 Jahren. Es läuft wohl auf „eine reale, schmerzhafte Disruption“ für uns alle hinaus, schreibt der „Atlantic“. Doomsday is coming, wenn auch anders als gedacht.

Die Regierung verliert dazu kein Wort. Stattdessen will sie die Umsetzung der europäischen KI-Regulierung hinauszögern, wie meine Kollegin Anna Ströbele Romero schreibt. Sie gibt damit dem Druck der Industrieverbände nach. Alles für die angebliche Wettbewerbsfähigkeit – und zulasten der Verbraucher:innen.

Wenig überraschend interessiert Schwarz-Rot auch die ökologische Frage nur am Rande. Dabei ist der Ressourcenhunger von KI immens. Mancherorts wird bereits das Trinkwasser knapp, weil es KI-Rechenzentren kühlt. Tech-Konzerne reaktivieren stillgelegte Atomkraftwerke, selbst fossile Energieträger sind wieder stark gefragt.

Einer Mehrheit der Bevölkerung bereitet diese Rolle rückwärts offenbar große Sorgen, wie Julian Bothe von AlgorithmWatch für uns in einem Gastbeitrag darlegt. Die NGO hat dafür eine repräsentative Umfrage in mehreren europäischen Ländern durchführen lassen. Demnach wünscht sich eine Mehrheit auch strengere Regulierung beim Bau neuer Rechenzentren.

Statt zu bizarren KI-Events einzuladen wäre die Bundesregierung gut beraten, solchen Bedenken Gehör zu schenken.

Habt ein schönes Wochenende

Daniel

Datenschutz & Sicherheit

Docker Image Security – Teil 3: Minimale, sichere Container-Images selbst bauen

Minimale Container-Images verzichten auf Komponenten wie Shells oder Paketmanager, die zur Laufzeit normalerweise nicht gebraucht werden. Sie sind auch als „distroless“ oder „chiseled“ Images bekannt. Weil weniger Komponenten weniger Schwachstellen bedeuten, reduzieren diese Images die Angriffsfläche und erhöhen dadurch die Sicherheit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Dr. Marius Shekow war über 10 Jahre als Forscher und Softwareentwickler bei Fraunhofer tätig. Seit 2022 ist er Lead DevOps- & Cloud-Engineer bei SprintEins in Bonn. Dort baut er für Konzerne und KMUs individuelle Cloud-Umgebungen, inkl. CI/CD-Automatisierung, Observability und Security-Absicherung.

Schlüsselfertige Images für ein Basis-Linux sowie die Sprachen PHP, Python, Java, C# und Node.js hat Teil 2 der Artikelserie vorgestellt. Diese vorkonfektionierten Images passen jedoch nicht immer zu den eigenen Anforderungen und es kann notwendig sein, eigene zu erstellen. Dieser Artikel zeigt, wie Softwareentwicklerinnen und -entwickler eigene minimale Images basierend auf den Angeboten Ubuntu Chiseled, Chainguard/WolfiOS und Azure Linux bauen (siehe die folgende Tabelle).

| Drei Anbieter minimaler Images im Vergleich | |||

| Bewertungskriterium | Ubuntu Chiseled | WolfiOS / Chainguard | Azure Linux |

| Verfügbare Pakete | ~500 | ~3000 | ~3000 |

| Qualität der Dokumentation / Schwierigkeit der Nutzung | ➕➕ | ➕➕➕ | ➕ |

| Integrationsgeschwindigkeit von Paket-Versionsupdates (Upstream) | Langsam | Schnell | Mittel |

| Reproduzierbare Image-Builds / Pinnen der zu installierenden Paket-Versionen | ❌ | ✅ | ❌ |

| Kommerzieller Support | ✅ | ✅ | ❌ |

Bauen von Ubuntu Chiseled Images

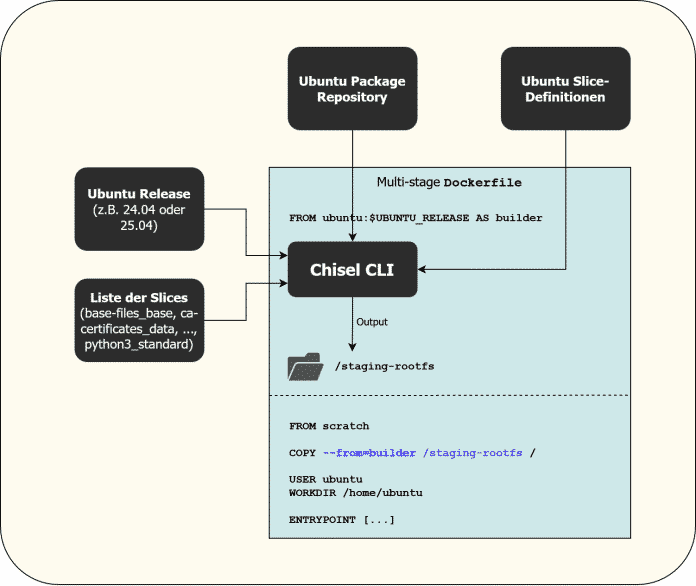

Canonical verwendet die Bezeichnung „Chiseled“ für minimale, Ubuntu-basierte Images. Ein Blogbeitrag stellt das Chisel-CLI von Ubuntu vor. Chisel ist ein Build-Tool, das Entwickler mit der gewünschten Ubuntu-Version (beispielsweise „24.04“) und einer Liste von „Slices“ aufrufen, die Chisel zu einem neuen Root-Filesystem zusammenbaut. Dieses Filesystem kopiert man anschließend in ein leeres scratch-Image, wie der Ablaufplan in Abbildung 1 verdeutlicht:

Bau eines Chiseled-Image via Multi-Stage Dockerfile (Abb.1)

Das Ubuntu-Team hat einige (jedoch nicht alle) der offiziellen Ubuntu-Pakete in mehrere Slices aufgeteilt und diese auf GitHub veröffentlicht. Falls Slices für ein gewünschtes Paket fehlen, sollte man auf andere im Artikel erwähnte Ansätze wechseln. Denn bestehende GitHub Issues zeigen, dass reine Feature-Requests lange oder gänzlich ignoriert werden, und der Zeitinvest für die Einarbeitung für eigene Pull Requests (PRs) hoch ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufbauend auf Chisel stellt Canonical zudem das Rockcraft-Tool zur Verfügung, das auf einer höheren Abstraktionsebene arbeitet.

Verwenden des Chisel CLI

Bevor Entwickler tiefer in den Build-Prozess von Ubuntu Chiseled-Images einsteigen, sollten sie sich der folgenden zwei Einschränkungen bewusst sein:

- Es lassen sich nur Pakete installieren, für die das Ubuntu-Team bereits Slice-Definitionen erstellt hat. Die Slices unterscheiden sich je nach Ubuntu-Version (beispielsweise hat 22.04 andere Slices als 24.04). Das ist insbesondere beim Erstellen eines Image für einen Interpreter einer Programmiersprache wie Java, Node.js oder Python relevant. Dabei stehen lediglich die in der jeweiligen Distro-Version mitgelieferten Interpreter-Versionen zur Verfügung. So gibt es bei Python im neuesten Ubuntu-LTS-Release (24.04) nur Python 3.12.3. Neuere 3.12-Versionen (oder 3.13) fehlen. Für Python 3.12.3 hat Ubuntu jedoch zumindest die seit dieser Version 3.12.3 bekannt gewordenen Schwachstellen behoben (sogenannte „Backports“).

- Es ist nicht möglich, die Versionen der Pakete oder Slices zu pinnen! Das Chisel CLI installiert immer die aktuelle Version des Pakets, die zum Zeitpunkt der Chisel-Ausführung im offiziellen Ubuntu-Repo verfügbar ist.

Der einfachste Weg, ein Chiseled-Image zu erstellen, ist ein Docker Multi-Stage Build. Wie man für ein Python-Image (mit Python 3.12.3) auf Basis von Ubuntu 24.04 vorgeht, erklärt das offizielle Chisel-Tutorial.

Da Schwachstellenscanner wie Trivy oder Grype die Pakete im frisch gebauten Image leider nicht korrekt identifizieren können, sind weitere Anpassungen am Dockerfile nötig. Der Grund dafür, warum die Scanner relevante Schwachstellen übersehen, geht aus einem GitHub Issue hervor: Ubuntu hat entschieden, für Chisel-Images ein eigenes proprietäres Paket-Manifest-Format zu erfinden, das Scanner wie Trivy bisher nicht verstehen.

Ubuntu versucht daher mit Scanner-Anbietern zusammenzuarbeiten, wie beispielsweise eine GitHub-Diskussion zu Trivy zeigt. Bis es so weit ist, können Entwickler einen Workaround nutzen: Das chisel-wrapper-Skript generiert Metadaten im Standard-Debian-Paket-Format, das Scanner wie Trivy verstehen. Dazu sind im Dockerfile des Multi-Stage-Builds (vom offiziellen Tutorial) folgende Änderungen vorzunehmen:

# Einfügen der folgenden 3 RUN-Zeilen, irgendwo vor dem "chisel cut" Befehl des Tutorials:

# "file" wird vom chisel-wrapper script benötigt

RUN apt-get update && apt-get install -y git file

RUN git clone --depth 1 -b main /rocks-toolbox && mv /rocks-toolbox/chisel-wrapper /usr/local/bin/ && rm -rf /rocks-toolbox

RUN mkdir -p /staging-rootfs/var/lib/dpkg

# Ersetzen der RUN-Zeile, die den "chisel cut" Befehl ausführt, mit folgender Zeile:

RUN chisel-wrapper --generate-dpkg-status /staging-rootfs/var/lib/dpkg/status -- --release "ubuntu-$UBUNTU_RELEASE" --root /staging-rootfs

Ein vollständiges Beispiel für Python 3 liegt im GitHub-Repository des Autors öffentlich parat. Es veranschaulicht den Build einer Flask-basierten Demo-Anwendung. Zudem demonstriert es, wie man ein Problem löst, das dadurch entsteht, dass der Python-Interpreter im Chiseled Basis-Image an einem anderen Pfad liegt als beim python-Image, das in der Build-Stage verwendet wird. Ein weiteres GitHub-Gist des Autors zeigt, wie man ein Chiseled Java JRE-Image erstellt und darin die Springboot-Petclinic-Anwendung ausführt.

Verwendung des Rockcraft CLIs

Ein weiterer Ansatz, Ubuntu Chiseled Images zu erstellen, ist das Rockcraft-CLI, das auf einer höheren Abstraktionsebene als Chisel arbeitet.

Rockcraft greift intern auf Chisel zurück, um das Root-Filesystem zu erstellen. Über eine von Rockcraft eingelesene YAML-Datei legt man deklarativ die folgenden Aspekte fest:

- Die Ubuntu-Version, deren Slices verwendet werden sollen

- Die Liste der zu installierenden Slices

- Die CPU-Architekturen, für die Rockcraft das Image erstellen soll (für Multiplattform-Builds)

- Welcher Nicht-Root-Linux-User erstellt und automatisch beim Image-Start verwendet werden soll

- Welche Linux-Services zum Image-Start mit dem Pebble Service-Manager gestartet werden sollen (Pebble ist eine Alternative zu systemd)

Mit Rockcraft erstellte, vorgefertigte Images lassen sich mit dem Suchbegriff „chisel“ in der Canonical GitHub-Organisation finden, beispielsweise:

Die größten Nachteile von Rockcraft sind:

- Rockcraft macht den Build-Prozess durch zusätzliches Tooling komplexer (verglichen mit einem direkten Chisel-CLI-Aufruf).

- Es erzwingt die Nutzung des Pebble Service Managers, der als

ENTRYPOINTfür das Image gesetzt wird. Dies ist unnötig, denn im Gegensatz zur Vorgehensweise bei virtuellen Maschinen (VMs) sind Service-Manager bei Containern nicht üblich. In diesen Umgebungen ist es gewollt, dass der gesamte Container beendet wird, wenn das imENTRYPOINTfestgelegte Programm abstürzt. Denn Container Runtimes wie Docker Compose oder Kubernetes überwachen den Container-Status und starten ihn dann neu. Zudem finden Schwachstellenscanner wie Trivy im Pebble-Binary häufig CVEs. Diese stellen zwar meistens keine Bedrohung dar, verursachen allerdings unnötigen Diagnose-Aufwand. - Die von Rockcraft generierten Images verwenden den chisel-wrapper-Trick für Schwachstellenscanner nicht. Folglich können diese die im Image installierten Komponenten nicht korrekt identifizieren und keine Schwachstellen melden.

Um sichere, minimale Images zu erstellen, ist es daher empfehlenswert, direkt das Chisel-CLI statt Rockcraft zu verwenden. Dennoch lohnt sich ein Blick in die stage-packages-Einträge der rockcraft.yaml-Dateien in den oben gelisteten Repositorys (beispielsweise für Python), um eine Idee dafür zu bekommen, welche Slices im eigenen Image sinnvoll sind.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online